1.日本初の洋風ホテル

ペリーが日米和親条約を幕府と締結し開国を果たしてから、更にその4年後。

1858年6月アメリカ総領事タウンゼントハリスが日本との貿易を本格的に開始する為、日米修好通商条約を結びます。

同時期にオランダ、ロシア、イギリス、フランスの4か国とも修好通商条約を交わした結果、各国の商人が来日し海外のあらゆる文化が堰を切ったように流れ込んできます。

修好通商条約の中には外国人の住む居留地、及び商いをする場所を提供する事が含まれていました。

それによって海外からの押し寄せてくる情報や文化、それらに対する幕府の対応に様々な不満の声やこれからの日本を憂う声が生まれ、1860年(万延元年)に起きた桜田門外の変、1863年(文久3年)の天誅組の変や生野の変、薩英戦争など坂本竜馬らをはじめとした倒幕派と、尊王攘夷派とに分かれ、当時の日本は混乱を極めていました。

そんな動乱の最中でも海外の商人たちは、開かれた各地の港でたくましくその商才をいかんなく発揮していったのです。

1-1 船長フフナーゲルのホテル

1859年に横浜外国人居留地は出来たばかりでまだ宿泊施設がありませんでした。

この時オランダ船籍の帆船ナッソウ号船長フフナーゲルは、1859年(安政6年)11月頃横浜でナッソウ号を売却し1860年(万延元年)2月に横浜外国人居留地内に「横浜ホテル」を開業しました。

ちなみにナッソウ号はその後、貯蔵船として利用されています。

歌川貞秀の書いた絵図にはナッショウ住家と書かれていますが、これはナッソウ号に由来するものと思われます。

「御開港横浜大絵図 二編外国人住宅図」 作 歌川貞秀

諸説ありますがこの横浜ホテルが日本で最初のホテルとされており、さらにホテル内に日本初と言われているバーもありました。

残念ながらこのホテルは1866年(慶応2年)に横浜居留地で起きた大火事「豚屋火事」で焼失してしまい、ほとんどの資料が残っていませんが、このホテルを利用したという著名人は多く、ドイツ医師で博物学者であるシーボルトやペリーにも随行していた画家のヴィルヘルム・ハイネなどが宿泊したという記述があります。

その他、首都をベルリンに置くプロイセン王国のオイレンベルグ伯爵が日普(普とはプロイセンの事)修好通商条約を結ぶため1860年に上陸、その様子を同行していた商人グスタフ・シュピースは自著『シュピースのプロシャ日本遠征記』でこう記しています。

建物自体は日本家屋だが、風通しの良い食堂と、撞球(ビリヤード)室、バーなどが備わり、部屋にはテーブル、イス2脚が備わっていたと書いている。しかし、ベッドは「一種の寝台」とし、窓やストーブもなかったともしている。1860年当時の横浜ホテルは、横浜外国人居留地で唯一の撞球が出来る場所として人気があったともいう

その他、シーボルトの紀行文の一節にフフナーゲルの横浜ホテルに泊まったことと、料金が1泊2ドル、1ヶ月連泊で50ドルだったことの記載があります。

この日本初のホテル「横浜ホテル」内のバーにどんなウイスキーが置いてあったのかという記述は、実はハッキリとしたものは残念ながらありません。

しかし、来日してきた外国人が書き残していった資料や貿易の記録からわずかにウイスキーに関する資料がありましたので銘柄などの断定は難しいですが、ご紹介したいと思います。

※協力 横浜市中央図書館 横浜開港資料館 神奈川県立歴史博物館 川崎市市民ミュージアム(順不同)

1-2 チャールズ・ワーグマンが記した風刺画「ジャパンパンチ」

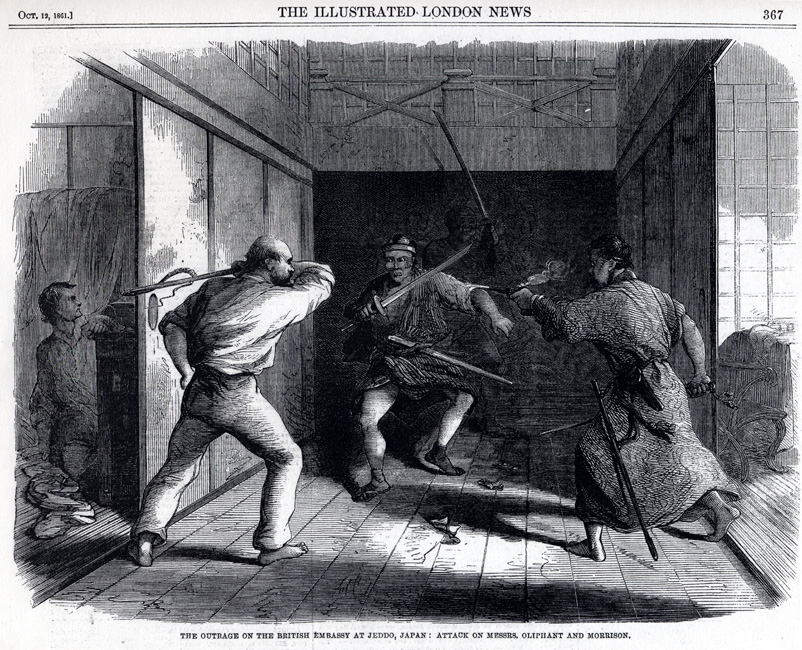

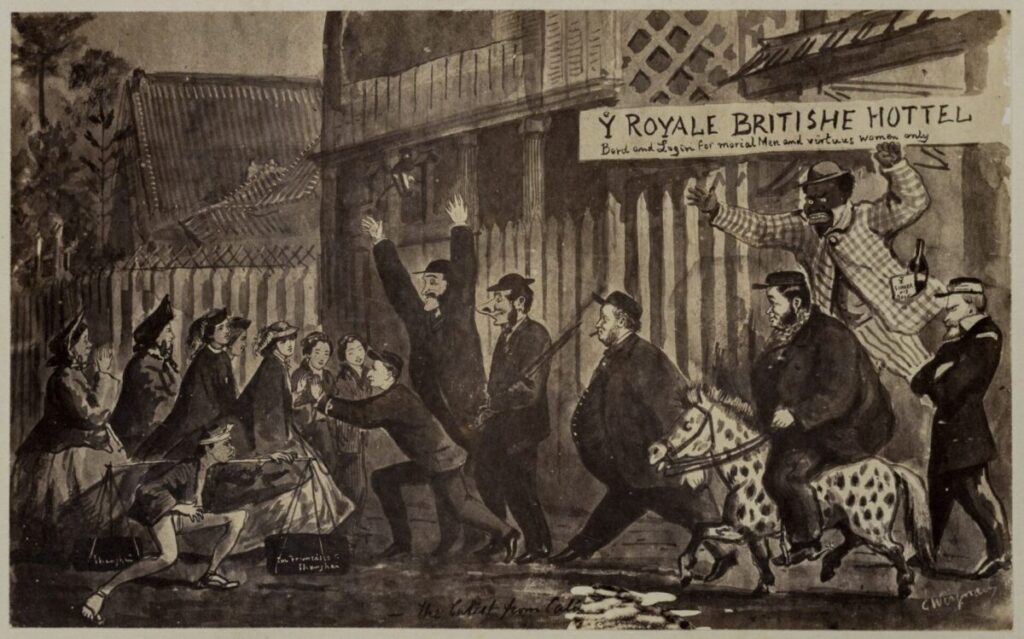

イギリスの週刊新聞「イラストレイテッドロンドンニュース」の特派記者兼、挿絵画家としてチャールズ・ワーグマンは1861年4月25日に日本の長崎に来日し、その後イギリス公使オールコックの一行に伴って、陸路を通り江戸まで旅行します。

同年5月28日にイギリス公使館となっていた東禅寺にて「外人男性に神州日本が穢された」とし攘夷派の水戸藩浪士の襲撃を受けてしまいます。

この時ワーグマンは、縁の下に避難しながら事件の一部始終を記録し、これを記事とスケッチにしています。

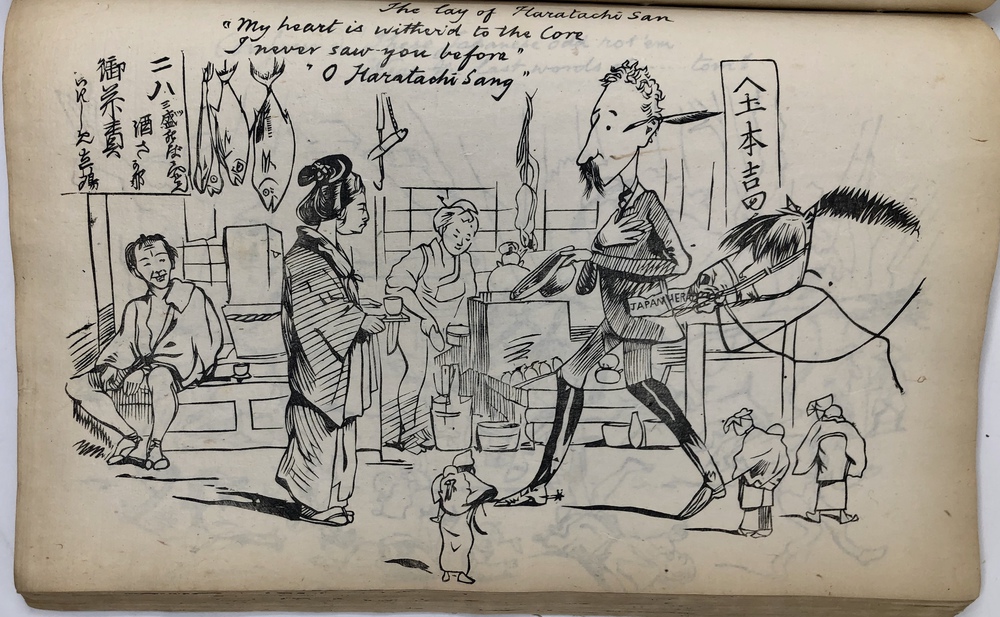

1862年には居留外国人向けの雑誌『ジャパン・パンチ』を創刊。

これはイギリスの風刺漫画雑誌『パンチ』を模したものでポンチ絵の語源ともなっています。

横浜居留地の人々の暮らしや日本政府への批判、同業の英字新聞への攻撃などを風刺漫画と文章で描かれています。

第2号は1865年に発刊され、その後22年間にわたって月刊誌として刊行されていきました。

ジャパン・パンチは安政五カ国条約、日本の国際関係、日本の国内政治、メディア報道、外交・経済界の著名人のユーモアを交えた批判や風刺を掲載していました。

また、横浜の外国人居留地の多様性についても触れており、ワーグマンは「パンチ」の中で、「337カ国の国籍を持つ人々」が企業を経営していると述べています。

ワーグマンが英語、ドイツ語、フランス語に精通し、様々な言語を操ることに長けていた事により、コミックを活用して、英語、フランス語、イタリア語、ラテン語、日本語、中国語、オランダ語を含む複数の言語で書く事で、多くの人を巻き込み、コミュニケーションを図ろうとしました。

ジャパンパンチは1862年から1865年の間に休刊しています。

これは幕府が他者を誹謗中傷する内容を掲載した場合、処罰すると通達した為と言われています。

幕府にまでジャパンパンチの動向が認知されていたという事は、当時の一般の日本人も読んでいた可能性は有ると言えるでしょう。

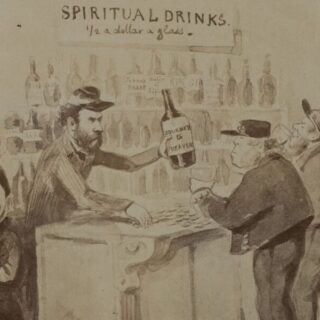

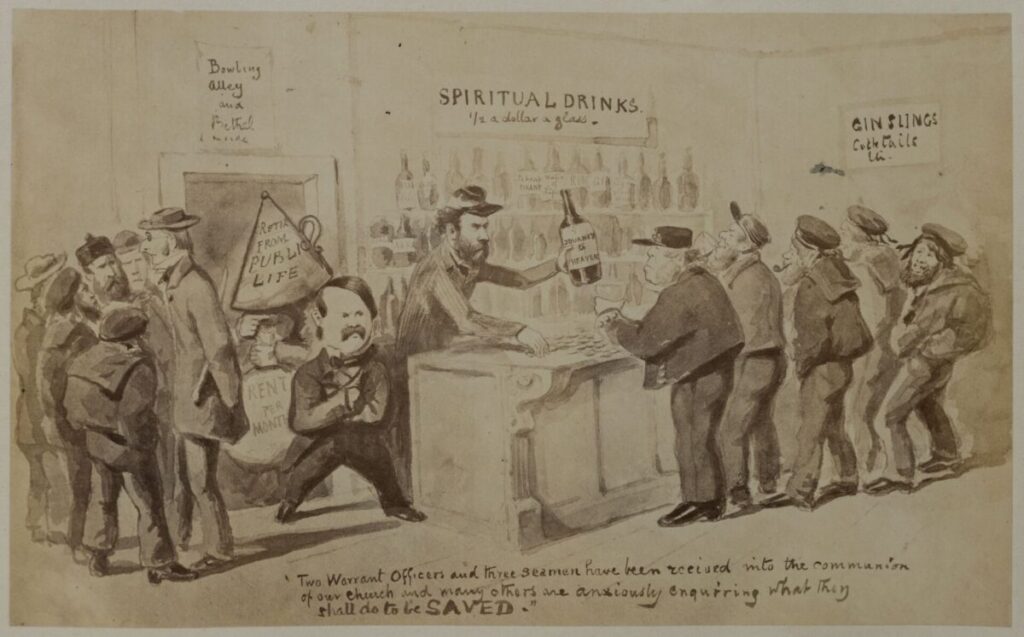

上記にあるようにジャパンパンチに掲載される内容には、お酒が度々登場しています。

当時の一般の人にもウイスキーという言葉くらいは聞いたことがあるという人が居たかもしれませんね。

1-3 日本で最初のバーテンダー ジェイムス・B・マコーレー

前述のように、フフナーゲルが経営していた横浜ホテル内にはバーがありました。

このバーカウンターに立っていたのがイギリス国籍のジャマイカ人、名前は「ジェイムス・B・マコーリー」

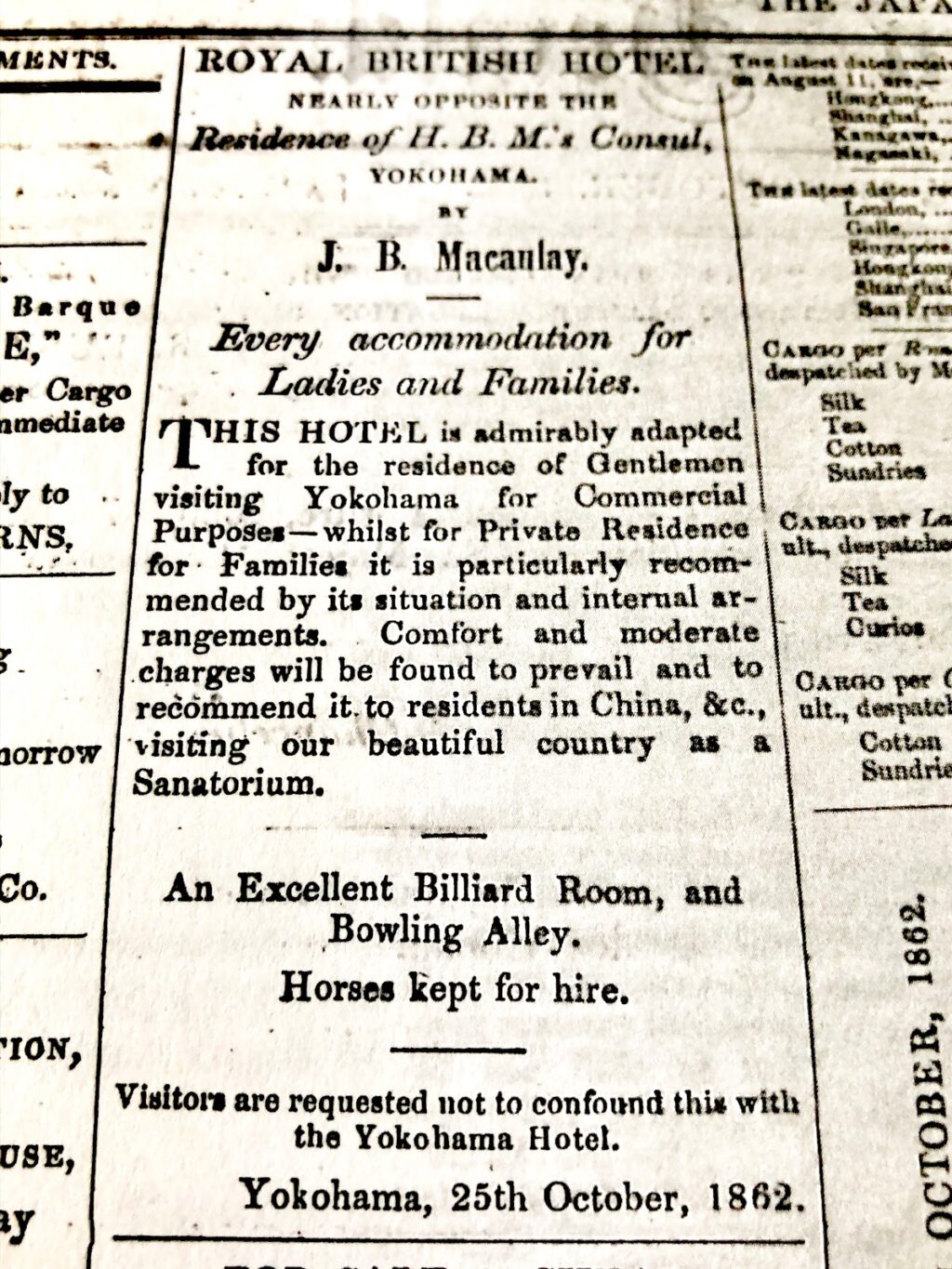

画像出典元 バーテンダーCATMANのブログ ロイヤルブリティッシュホテルの開業を知らせるヘラルド紙

「男爵」というニックネームを持つ彼は黒色人種のバーテンダーでした。

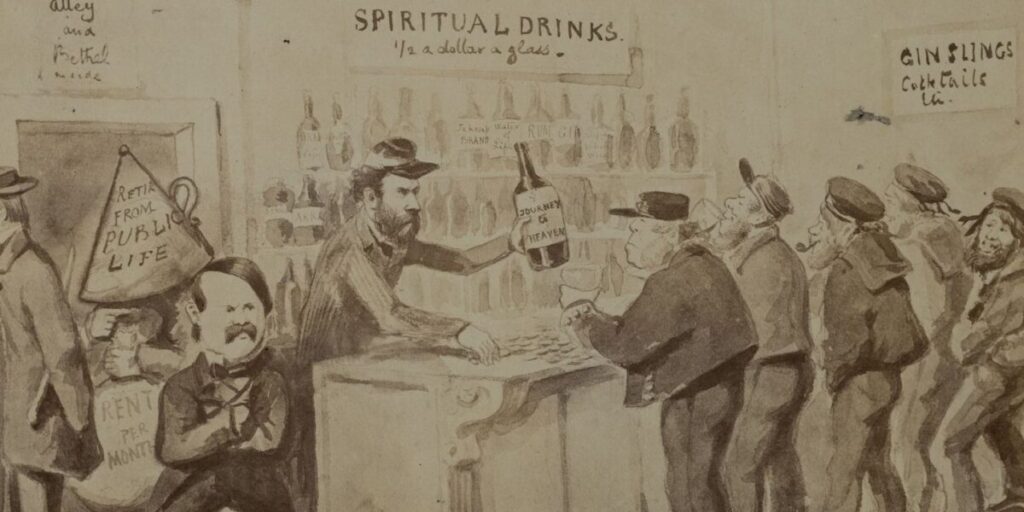

当時はバーというよりも西部劇に出てくる酒場の主(あるじ)に近い存在だったようで、バーの利用客は賭けビリヤードに興じたり日本での外国人に対しての扱いによる不満や愚痴などのはけ口となる場として利用される事も多かった事から、口論や喧嘩は日常茶飯事でバー内でピストルの打ち合いもあったとあります。

またバーのドアの上にあった大きな掛け時計に弾丸の跡が沢山残されており、これはピストルの試し撃ちの標的にされていたと言います。

ならず者ばかりが居るバーで屈強なマコーレーはボディーガードとしての側面もあったことでしょう。

フフナーゲルの元を離れたマコーレーはその後、1862年10月25日居留地85番に「ロイヤル・ブリティッシュ・ホテル」を開業します。

マコーレーと思しき人物が客を怒鳴りつけている様子が描かれています。

この風刺画から察するに当時の横浜居留地は相当な無秩序な場所であったことが伺えます。

この頃、横浜市民は外国人に対して良いイメージを持っておらず、寄港した船がいつの間にか出航してしまい取り残された水夫がホームレスになってしまったり、道端で酒に酔い潰れてしまい近隣の迷惑になっている苦情を受けたとされる記録が残っています。

画像出典元 バーテンダーCATMANのブログより「横浜開港見聞誌 」酩酊する水夫を描いた図

1862年頃には様々なホテルや町酒場といった商業施設が次々と開業し、それに伴い多くの洋酒が外国人に向けて輸入されてきました。

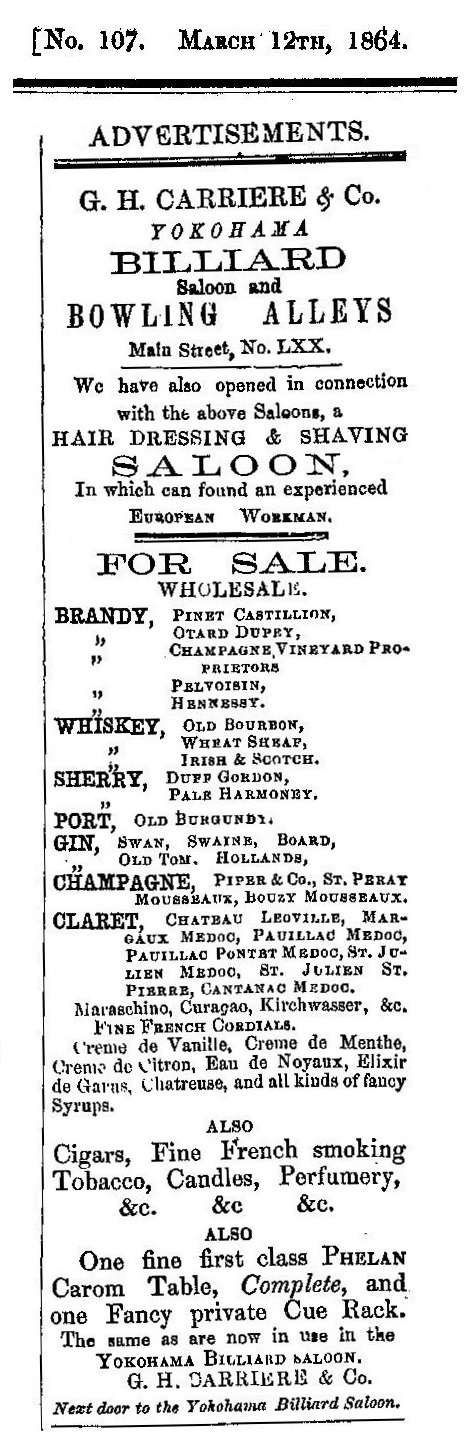

「Wheat Sheaf」と言われるウイスキー、オールドバーボン、アイリッシュ、スコッチが輸入されていた事が1864年のジャパンヘラルド紙の広告欄にて確認できます。

その他ジュネバや「オールド・トム」を含む数種のジン、「シャルトリューズ」やマラスキーノ、キュラソーやミントのリキュールなどが輸入されていたようです。

画像出典元 ウイスキーマガジン 1964年のジャパンヘラルドの広告

1-4 英一番館

2章のペリー来航でも触れた「ジャーディンマセソン商会」は開港していち早く出店しており、現在の神奈川県横浜市中区山下町1(旧山下町居留地1番館)に横浜支店を設立、地元の人々からはその番地から取って「英一番館」という名前で親しまれていました。

この横浜支店が日本に進出してきた初めての外資系企業となります。

おそらく自社のスコッチ、「オールドヴァテッドグレンリベット」も取り扱っていたと思われます。

この横浜支店も豚屋火事で焼失してしまいますが、現在横浜市中区一番地には「シルクセンター」という横浜港における生糸・絹産業及び貿易の振興並びに観光事業の発展を目的とした施設が建っており、入り口にはかつて英一番館があったとされる記念碑が設置されています。

余談ですが「ジャーディン・マセソン商会横浜支店」を設立した「ウィリアム・ケズィック(商会の創始者ウィリアム・ジャーディンの姉の子のさらにその子供)」は後に「伊藤博文」をはじめとした「長州五傑」またの名を「長州ファイブ」と呼ばれる5人のイギリス留学を支援しました。

1-5 謎の猫印ウイスキー

現存する資料の中でウイスキーの商品名がはっきりと出てくる最古の記録が、大政奉還が成立し明治に元号が変わって4年後の1871年。

横浜のカルノー商会が「アイリッシュウヰスキー猫印」を輸入したとされています。

下記の逸見山陽堂(のちのサンヨー堂)発行の相場表は明治30年のものになりますが「アイリッシュウヰスキー猫印」「鹿印ウヰスキーローマルブレンド」とあります。

.jpg)

出典元 ウイスキーマガジン 明治30年4月の逸見山陽堂発行の相場表

鹿のシンボルマークはスコッチウイスキーのラベルによく使われていますが、鹿印ウヰスキーローマルブレンドがスコッチであると断定できる資料は残念ながらありません。(※2022年12月追記 後述の特許翻訳者である水野麻子氏ご本人様から連絡を頂き、さらに解明できた事があるので追記していきます。)

長年謎の鹿印ウヰスキーでしたが水野氏のブログ特許翻訳 A to Zの最新記事にて「鹿印ウヰスキーローマルブレンド」はダルモアであったのではないかという記事をアップしてくださっています。

以下のリンクよりチェックしてみてください

1839年にダルモア蒸溜所はアレクサンダー・マセソンによって創立されています。

アレクサンダー・マセソンは、ジャーディンマセソン商会の初代ジェームズマセソンの甥にあたる人物です。

ジャーディンマセソン商会の代表として東アジアとの貿易を行っており、日本にウイスキーを持ち込んだ最初の人物の一人だとも言われています。

一方、アイリッシュウヰスキー猫印の方はどのような商品だったのか?

これについてウイスキー文化研究所の土屋守氏や、ウイスキーマガジンの石倉一雄氏がバークス (Burke’s)社の「BURKE’S Fine old Irish Whiskey」であったのでは無いかという見解を述べています。

この見解から特許翻訳者である水野麻子氏が世界の特許データベースを駆使し、とても興味深いブログを書かれているので、ご紹介したいと思います。

水野氏が特許という視点から紐解いていく過程で発見された、明治時代に日本で活動していた商社を網羅した海外サイト「Meiji-Portraits」というものがあります。

その中でwhiskyと検索して出てくるのが

「J. Curnow & Co.」の表記。

おそらくカルノー商会と思われます。

画像出典元 特許翻訳AtoZ

驚く事に「ジャーディンマセソン商会」が扱っていたグレンリベットも「カルノー商会」は扱っていました。

その他、「Robert Brown’s “Four Crown” Whisky」という表記も見られます。

グラスゴー出身のロバートブラウンは1865年創業、ウイスキーのブレンドと輸出貿易を生業とし、彼の作るウイスキーは当時のビクトリア女王も飲んだという記述が「Old Glasgow Pubs」というグラスゴーのパブを特集した海外サイトにあります。

しかし、「Meiji-Portraits」のデータ上にはカルノー商会がバークス社のウイスキーを取り扱った表記が見つかりません。

出典元 whisky paradise ロバートブラウンのスコッチウイスキー

では、カルノー商会が仕入れていたアイリッシュウヰスキー猫印を取り扱っていたという根拠はどこにあるのかと言いますと、1915年出版の日本和洋酒罐詰新聞社 『大日本洋酒罐詰沿革史』の中に年号と品目、輸入者名、容器の形状が一覧にまとめられた資料があります。

その294ページに「明治の初年に於ける輸入洋酒取扱者その品名等を挙げれば」とし、明治4年の項目に「猫印ウヰスキー カルノー商会 肩張丸形壜」とあるのがその根拠とされています。

1-6 天皇に献上されたウイスキー

開港してから海外の文化が流入し始め、ウイスキーを目にする機会が増え始めた頃、時の為政者達はウイスキーを飲んでいたのでしょうか?ちなみにペリーが献上したとされるウイスキーは天皇が飲んだという記録は残っていません。

公式に資料として残っているのは「ある使節団」が持ち帰って天皇に献上したとされるスコッチウイスキー。

ご存じの方も多いと思いますが、日本人が日本にウイスキーをもたらした初めての人物に迫りたいと思います。

2.維新の十傑 岩倉具視

権中納言、堀河康親の次男として京都に生誕。母は勧修寺経逸の娘・吉子。

幼名は周丸(かねまる)でしたが、容姿や言動に公家らしさがなく異彩を放っていたため、公家の子女達の間では「岩吉」と呼ばれていました。

のちに朝廷に仕える儒学者・伏原宣明(ふせはら のぶはる)に入門。

伏原は岩倉を「大器の人物」と見抜き、岩倉家への養子縁組を推薦したといいます。その後、1838年(天保9年)8月8日、13歳で岩倉家の養子になり伏原によって具視(ともみ)の名を選定され、10月28日叙爵、12月11日に元服して昇殿を許されました。

その翌年朝廷に出仕し、100俵の役料を受けました。

岩倉家は羽林家(うりんけ)の家格を有するものの歴史の浅い家であった為、当主が叙任される位階・官職は高くありませんでした。

また代々伝わる家業も特になかったので、決して裕福ではなかったといいます。

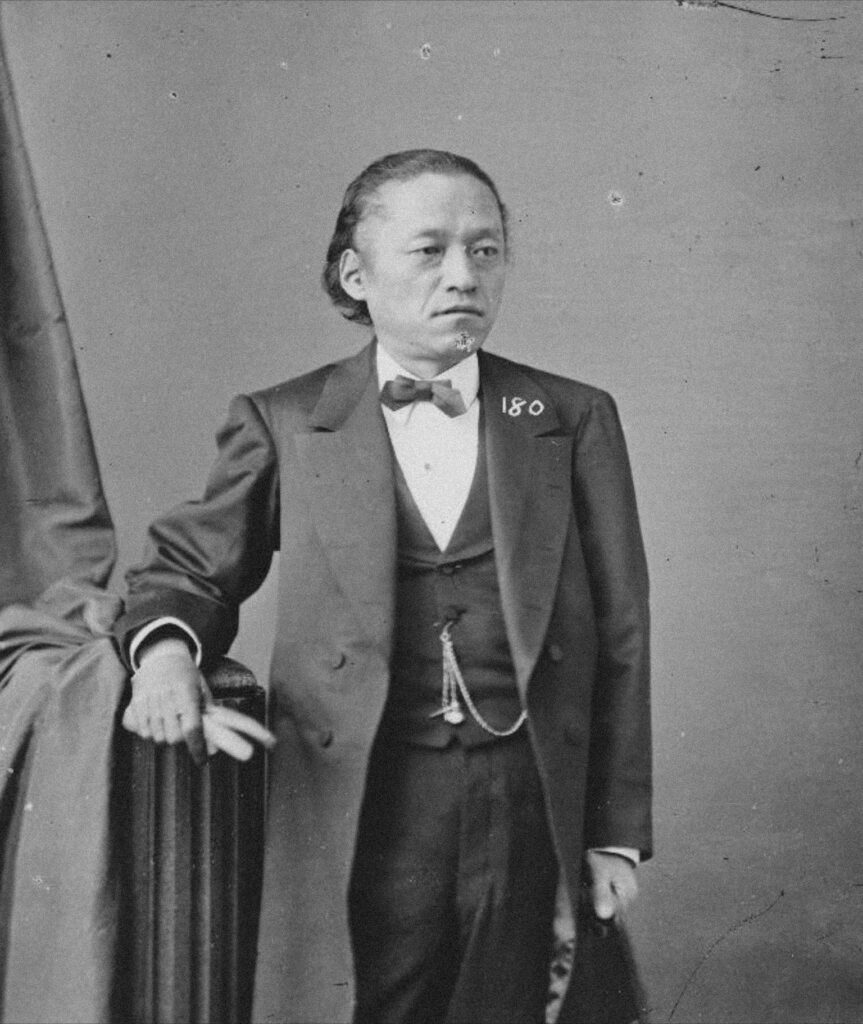

画像出典元 Wikipedia

2-1 栄光と転落

1853年(嘉永6年)1月に関白・鷹司政通へ歌道入門(万葉集などの和歌を研究する団体)するが、これが下級公家にすぎない岩倉が朝廷首脳に発言する大きな転機となり、29歳で孝明天皇の侍従に出世します。

朝廷で優れた政治力を発揮した岩倉は、安政の大獄以降、険悪な関係になりつつあった朝廷と幕府の仲を取り持つ事という理念の元、公武合体(こうぶがったい)派として、和宮(かずのみや)と徳川家茂(とくがわいえもち)の結婚を実現させます。

しかし、この行動が一部から佐幕派では?と疑いの声が出始め、疑いが疑いを呼び、最終的には蟄居(ちっきょ)・辞官・出家を命じられてしまいます。

岩倉具視は志半ばで辞官して出家、朝廷を去ることになりました。

蟄居処分となった岩倉具視でしたが、尊王攘夷派からはそれでもまだ処分が甘いという声が挙がり、京都からの退去を強く求める脅迫めいた予告文まで受けていました。

身の危険を感じた岩倉具視は邸での蟄居を続けられなくなり、僧の姿となって西賀茂の霊源寺に身を隠します。

さらに養父の甥が住職をしている洛西の西芳寺に移り住む岩倉具視、しかし公卿の近衛忠煕(このえただひろ)は追い打ちをかける様に「洛中に住んではならない」と岩倉具視に追放令を出しました。

行く当てなく住む場所に困る岩倉具視に救いの手を差し伸べたのが、長男の岩倉具綱(いわくらともつな)でした。

洛北の岩倉村(村の名前が同じなのは偶然)に住居を用意してくれたため、そこで5年間の蟄居生活を送ったのです。

蟄居生活を送る中でのこと、1864年禁門の変が発生し京都の攘夷強行論者達が一掃されましたが、それでも岩倉具視の赦免はなく、岩倉村での生活を続けることを余儀なくされました。

しかしそこへ岩倉を訪ねる人物がいました。

2-2 返り咲く政客

岩倉具視に会いに来るその人物とは大久保利通と中岡慎太郎らでした。

彼らと会合を重ねていくうちに朝廷や薩摩藩の同志に政治意見書を送るなどの活動を行うようになっていきました。

この様子を岩倉具視は日記に残しており、坂本龍馬が来たことも記されています。

この頃には岩倉具視は公武合体派から討幕派へと考えを変えていきました。

1867年に孝明天皇が死亡、明治天皇の即位によって長年の蟄居処分がようやく解かれました。

すぐさま宮中に参内し1868年王政復古の大号令を実行、新政府樹立を宣言して明治政府の誕生、同時に徳川慶喜の新体制への参入を排除し、岩倉は再び国事へと関わっていく事となります。

その後政府機構の再建が行われ、アメリカの政治制度を参考に三権分立型政府へと移行し日本最大の内戦である戊辰戦争の一つ、上野戦争後江戸が平定、東京へと改称。

1871年(明治4年)7月 廃藩置県を宣告。

この日、日本から全ての藩が消え所領を失った大名たちは全員東京へ召集され、華族としての責務を果たしていくことになります。

日本は一つの国家、一人の元首のもとで統一国家としてスタートを切る事となったのです。

同日、岩倉具視は外務卿(今で言う外務省の長官)に就任します。

外務卿となった岩倉はかつてアメリカと結んだ「日米修好通商条約」通称、不平等条約の「改正」という難題を抱えていました。

現在で言う国際法「万国公法」に未だ準拠できていない日本は、このままではアメリカに不平等条約の延長を強いられる事を避ける為、世界各国を回り見聞を広め、日本を文明開化させてから不平等条約の改正を交渉するという計画に乗り出しました。

2-3 152歳で死んだ男のウイスキー

岩倉自ら特命全権大使として筆頭に立ち、木戸孝允や大久保利通、工部大輔、伊藤博文らを副使として伴い

岩倉使節団を結成、1871年(明治4年)11月に横浜港をたち、1年10か月にわたり欧米諸国を巡り、各国元首と面会して国書を手渡しましたが成果はあまり得られなかったようです。

この旅の中で岩倉はブレンデッドスコッチ「オールドパー」を持ち帰り天皇に献上しています。

オールドパーのボトルは傾けても倒れない形状をしており「右肩上がり」とし縁起がいいとされました。

それ故、政界でも愛飲している人物も多く吉田茂、田中角栄などがいます。

ちなみにこのオールドパーのラベルはバロック時代の巨匠ルーベンスが書いたものを基にしており、この老人の名前は「トーマス・パー」

152歳まで生きたという実在の人物。

1483年イングランド生まれ

80歳で初めて結婚、一男一女を設けたが幼くして他界、105歳で村一番の美女と不倫し子をもうけ、112歳の時に妻ジェーンが亡くなるも、122歳でさらに再婚と枚挙に暇のない伝説に次ぐ伝説を聞きつけたルーベンスやヴァン・ダイクも彼を絵に収めた。

その高名はイングランド王まで轟き国王から謁見したいと申し出があり、ロンドンへ行きそのまま移住するも、すぐに他界してしまいます。

死因はなんと食べ過ぎ。

ロンドンでの煌びやかな暮らしが死期を早めてしまったようです。

彼は今もイギリス歴代国王やアイザックニュートンなどが埋葬されているウエストミンスター寺院で眠っています。

2-4 ネットの真実

これら「岩倉具視がオールドパーを持ち帰った説」はネット上に通説として流布されていますが、岩倉具視に詳しい「岩倉具視幽棲旧宅」管理事務所に問い合わせた所

岩倉具視がオールドパーを持ち帰って、明治天皇へ献上したという話ですが、当施設でも存じ上げておりますが、インターネットでの情報のみで、根拠となる資料をまだ見たことがありません。少しお時間を頂けましたら、こちらで調べれる限りを見て、ご返信したいと思います。

お手数をお掛けいたしますが、少しお時間を頂けますでしょうか。

取り急ぎ、ご返信まで。

(原文ママ)

と、なんと衝撃の返答が。

今後新たな詳細が分かり次第、追記してきたいと思います。

※2月25日追記

お世話になります。

以前お問い合わせいただきました、岩倉具視とオールドパーの関係について、時間がかかりましたが確認いたしました結果をお知らせいたします。

岩倉が海外渡航した際の公式記録「特命全権大使米欧回覧実記」を確認しましたが、スコットランドのハイランド地方へ行った記録は出てきますが、ウイスキー工場の記載はありませんでした。

また、上記資料の元史料の「大使信報告」という史料を確認しましたが、こちらにはハイランド地方に行った記録はありましたが、ウイスキー工場などを見学したという記録のありませんでした。

最後に公式記録の執筆者の久米邦武の、使節団時代の回顧録も見てみましたが、こちらにも該当するような記載はなく、岩倉具視の書簡も確認しましたが、そちらにもオールドパーに関する記録は見当たりませんでした。

上記のように、登場しそうな資料を当たってみましたが、該当するような記述は見当たりませんでした。

今回は残念ながらご期待には添えるような記述は発見出来ませんでしたが、今後も折を触れて確認はしていこうと思うます。

今後とも引き続きお付き合いいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

大変遅くなりましたが、お問い合わせの回答まで。

2月25日 岩倉具視幽棲旧宅管理事務所 主任学芸員

と言った結論にたどり着きましたが

オールドパーを扱うディアジオ社にも問い合わせてみました。

MHDホームページへお問い合わせをいただきまして、ありがとうございます。

創業者のグリーンリース兄弟が作ったウイスキーを持ち帰った話は残っていますが、ディアジオ社の記録に残るオールドパーの発売は1909年(岩倉具視の没後)です。

ですので、岩倉具視に関する資料や文献などの情報は無い為、ブランドとしてはコミュニケーションをしておりません。何卒よろしくお願い申し上げます。

との事でした。

深堀りするほどにロマンは尽きませんね。

欧米諸国外遊から戻った岩倉は海外から日本を守る為奔走し、現在の憲法の元となる大日本帝国憲法制定を前に1883年(明治16年)7月20日、59歳でその生涯を閉じました。

咽頭がんだった岩倉具視は日本で初めてガン告知を受けた人であり、日本初の国葬が執り行われた人物でさらに昭和60年(1985年)まで製造されていた五百円札の肖像画にもなっています。

~日本のウイスキーの歴史~