5.ヘンコツと言われた二代目

1946年(昭和21年)

信治郎の居る社長室から怒号が響き佐治敬三が飛び出していくのを何人もの社員が見ており、その都度三男の鳥井道夫に信治郎は漏らします。

「あいつはヘンコツや」と。

ヘンコツとは大阪弁で変わり者、気骨、反骨、ひねくれもの、といった意味がありますが信治郎自身もヘンコツであると言え、自身を棚にあげている所がなんとも親子である事を感じさせるエピソードと言えます。

後に「寿屋」から現在の社名「サントリー」に名を改め、信治郎が断念したビール業界をトップに押し上げるという偉業を達成し、サントリーホールの建設や美術館など日本の芸能、芸術の発展に多大なる影響を及ぼす事となる佐治敬三が1946年(昭和21年)2月1日に入社します。

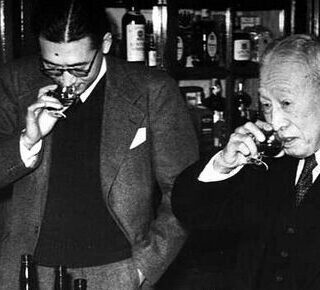

5-1 佐治敬三

佐治敬三は鳥井家の次男として1919年11月1日に産声を上げます。ひばりが丘の住居から近くの「家無き幼稚園」という一風変わった幼稚園に入園。

その特徴は園舎を持たずに、公園や河原、里山などの戸外で保育を行うという教育方針でした。

卒園後、小学校は電車で5分の、大阪府北端の池田にあった府立師範附属小学校に通う。

1932年(昭和7年)浪速高等学校尋常科に入学するも虚弱体質が祟り肺浸潤(はいしんじゅん)を発症し留年してしまいます。

小学生の頃、養子縁組の話が持ち上がりこれ以降、佐治姓に変わる。

この時の事を敬三はこう回顧しています。

小学校6年を終ったたしか春休みの頃、私は誠に重大な人生の転機に出逢うことになる。養子である。

両親はその事をとうの昔から承知していたのであろうが、私にとっては正に青天の霹靂(へきれき)、今の今まで鳥井姓を名乗り、両親の元で何不自由なく過ごしていた自分が、明日から他人の姓に変わる。

本当は何がどう変わるのか知っていた訳ではないけれど、ただ無性に悲しく、やり場のない思いに母の膝にすがりついた。

三朝温泉への旅は、この頃のことであったと思う。

「中学入学と同時に私の姓は鳥井から佐治に変わったが、生活は元通りであった」とされていますが、養子縁組にしては養子先の家に引っ越す事もなくそのまま家族と暮らしていた事や母方の姓は小崎なので矛盾する点が多い。

そこで長坂益雄氏のブログ「佐治敬三氏養子縁組改姓の謎」において非常に興味深い記事を執筆されています。

ちょうどこの年、昭和6年の山崎蒸溜所は運転資金が尽き一切の稼働を中断している事も何か関係があるかも知れません。

浪速高等学校高等科理科乙類を経て、1940年(昭和15年)父の勧めもあり大阪帝国大学理学部化学科に進学。

1942年(昭和17年)卒業と共に海軍に入隊、終戦後に寿屋に入社。

5-2 横行する闇市

3月闇酒横行、メチール致死事件続発。

いわゆるヤミ市には安価な芋、麦などの糖質を発酵させて造った「カストリ」燃料用アルコールを水で薄めた「バクダン」と呼ばれる密造酒を出す飲み屋が無数に立ち並んでいました。

「バクダン」にはメチルアルコール入りのものがあり、死者や失明者が続出したのに対し、「カストリ」は鼻につく匂いはあるものの、中毒の心配が無かったとされ、新聞社や出版社が集まっていた有楽町界隈には、酒好きの多い作家や記者、編集者などの集まるカストリの屋台が林立していたようです。

4月1日、被災した大阪工場の一部を復興し、蒸溜作業を再開、同時に製樽専門工場として泉大津市に泉大津工場を開設

更にはトリスウイスキーを、戦後改めて発売。

11月3日、日本国憲法公布。

1947年(昭和22年)

1月30日、佐治敬三取締役に就任。

4月、社歌制定。

余談ですが、日本で最初に社歌というものが確認されたのは1917年の満州鉄道会社の『満鉄の歌』とされています。

その後、1920年代の後半から1930年代にかけて第一次社歌ブームが訪れます。

この頃に生まれた国内の社歌は戦前、戦時中ということもあり軍歌のようなイメージが強かったようです。

1930年代には鹿島建設や松下電気などの現在も日本の代表として活躍する企業が社歌を制定し、寿屋はやや遅れての採用となりますが、寿屋の社歌は最初は4番までだった歌詞が、徐々に増え続け現在はなんと7番まであるという珍しい社歌です。

サントリー広報部に問い合わせた所、残念ながら歌詞の全容を教えてはくれませんでしたが調べたところ

歌詞の序盤は赤玉スイートワインについて歌っており、1950年に追加された5番にはトリスウイスキーのトリスが歌詞の中に入っているらしく、1966年には参入したばかりのビールについて歌っている6番が追加されたそうです。

さらに2002年には企業理念を歌詞の中に入れた7番が追加されています。

サントリーの新入社員の方は歌詞を覚えるのに苦労を要しているようです。

7月、赤玉生葡萄酒発売。

8月1日、「ヘルメスペパーミント」発売。

1948年(昭和23年)

9月1日、山崎工場にて製パン用の「サントリーイースト」を製造発売

5-3 後の名誉会長 鳥井道夫

1949年(昭和24年)

7月21日、三男鳥井道夫入社

10月16日、戦後最初の新聞広告を出し、トリスウイスキーのキャッチフレーズ「うまい・やすい」の使用を開始

11月11日、取締役佐治敬三、専務取締役に就任

「ヘルメス・オレンジキュラソー」を製造発売

1950年(昭和25年)

1月1日、トリスウイスキーのグラビア刷り一ページ新聞広告を出す

3月1日、トリスウイスキーの製造を大阪工場に移し、増産に努める。この頃から大量販売始まる。

4月1日、洋酒の価格統制撤廃。自社で独自の販売価格が決められるようになる。

8月「サントリーウイスキー白札ベビー」を製造発売(最初のベビー瓶)

大黒葡萄酒の「オーシャンウィスキー」関西進出。

3級ウイスキーの需要が伸び始める。

発表から10年の時を経て「サントリーオールド」発売

6.ただでは起きない、だるま

戦時下の影響を受け販売が許されなかったオールドが満を持して発売されます。

3級ウイスキーの影響で低価格帯のウイスキーも手に取りやすくなり、以前よりもウイスキーがより身近になったおかげでサントリーオールドの売り上げも徐々に伸び、1980年(昭和55年)には1億3000万本以上を出荷。

海外にも輸出され、この年の売上げの半分を占める程の人気商品に成長し、サントリーを代表する商品の一つとなっていきます。

6-1 オールドショック

好調な売り上げを叩き出したものの、翌年1981年に消費者連盟がサントリーオールドの成分調査を実行「オールドショック」と言われる事案が発生。

モルト原酒27.6% グレンウイスキー45.1% 汲水26.1% 甘味果実酒0.8% リキュール0.4% カラメル0.6%といった成分が検出。

消費者連盟の見解からは熟成されていない少量の原酒に穀物アルコールを加えて、カラメルやリキュールを使って味や色を調整していただけのものだった可能性があると指摘、判断されたのです。

サントリー側の回答は「オールドの成分に45.1%含まれている「グレンウイスキー」は穀物を意味する「グレーン」ではなく、製造地の山崎峡という地名にちなんだ渓谷の「Glen(グレン)」である、という回答に留められますが真相ははっきりとしていません。

当時は特級表記をするためには樽の熟成年数の申請が不要だった事も一つの要因といえるでしょう。

現在は山崎蒸溜所の原酒が使用されており、だるまやたぬき、または黒丸等の愛称で親しまれ、オールドパーと並びボトルの形状から決して転ぶ事が無いという事から、縁起物としてよく飲まれています。

現在もサントリーオールドは毎年その年の干支をプリントしたラベルが発売されています。

1951年(昭和26年)

1月1日、泉大津工場を廃止、大阪工場内に製樽工場を移設

3月、東京醸造「トミーモルトウイスキー白ラベル」発売

4月1日「サントリー・ソーダ」を製造発売

6月1日、贈答用の「デルクス・トリスウイスキー」を製造発売(最初のデルクス瓶)

6月15日、内閣総理大臣の吉田茂氏山崎工場を見学。

同月「ヘルメス・ホワイトキュラソー」を製造発売。

11月26日、三男の鳥井道夫取締役に就任。

この年、甘味葡萄酒の売行き戦前の水準に復し赤玉がトップ、蜂、大黒、皇国が続く。

1952年(昭和27年)

4月「チェリーブランデー」製造発売

6月11日、札幌出張所を札幌市南一条西五丁目に開設

この頃、大日本果汁株式会社、社名変更してニッカウヰスキー株式会社となります。

カルピスのように希釈して飲むジュース「トリスコンクジュース」製造再開し販売。

6-2 三級ウイスキー盛況

この年、三級ウイスキー洋酒界が中心勢力となり、トリスにつづいてニッカ、アイデアル、トミー、アルプ、シルバーフォックス、オーシャン等との競争激化。

1953年(昭和28年)

2月20日、戦時中休刊の寿屋商報『発展』を復刊。

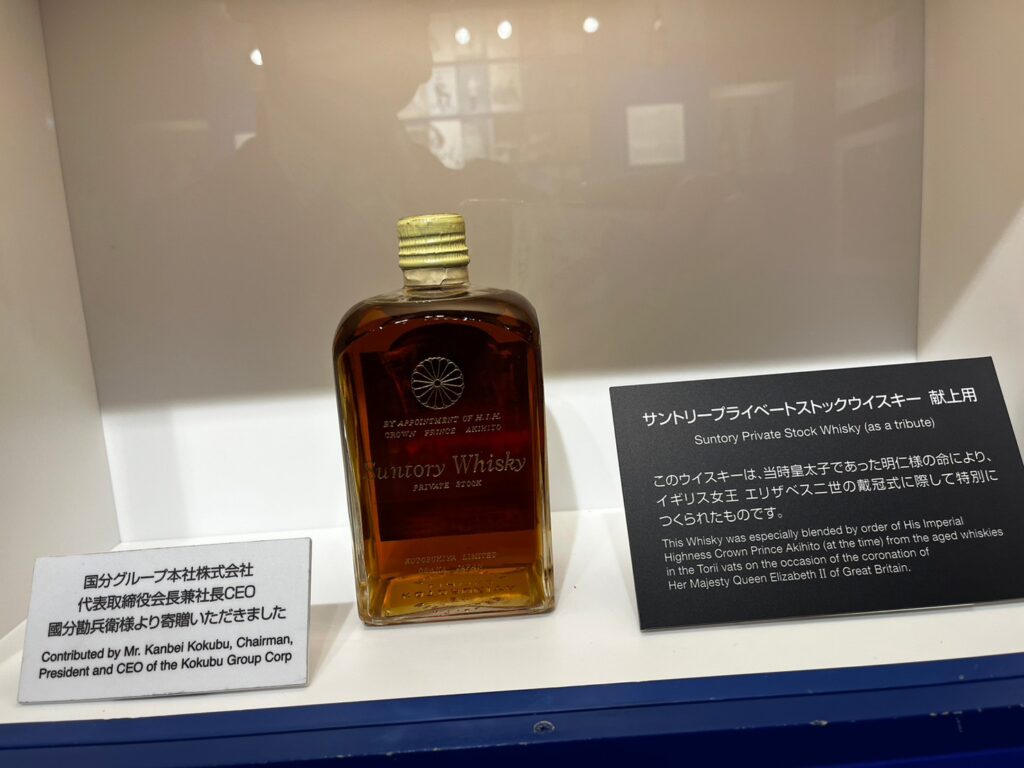

3月1日、明仁皇太子殿下渡英に際し「サントリー・プリンスウイスキー」のご下命を受ける。

同日「新酒税法施行」清酒、合成清酒、濁酒、焼酎、みりん、白酒、ビール、果実酒、雑酒の九種類に分けられ雑酒(洋酒)は特級、第一級、第二級の三級別になります。

階級別に分けられたウイスキーはアルコール度数43度以上で本格ウイスキー混和率30%のウイスキーの事を「特級」、40度以上でウイスキー混和率5%以上を「一級」、特級、一級のどちらでもない物を「二級」とし、アルコール度数と混和率により酒税が分けられました。

4月、トリスウイスキーの飲み方として「冬はホット」「夏はハイボール」を重点的に宣伝しはじめる。

6月1日、名古屋出張所を名古屋市千種区覚王山通三丁目に開設。

10月10日、佐治敬三が中心となって呼びかけ公募し、新国民歌「われら愛す」発表。

国民歌とは国家とは異なるものの、広く国民が認知し歌唱されることを目的としたもの。

例えば甲子園のテーマソングとして広く知られる「栄冠は君に輝く」や、「新しい朝が来た 希望の朝だ」のラジオ体操の歌など耳なじみの深い物が多い。

1954年(昭和29年)

1月29日、作田耕三、平井鮮一、本多久吉、鳥井道夫の各取締役常務取締役に就任、白江蔚、柴野武夫、松宮節郎、取締役に就任。

3月1日、大阪工場の製樽部門を京都府乙訓郡大山崎村大字山崎に移転し、山崎製樽工場とする。

9月15日、サントリーイースト販売株式会社を設立し、イーストの販売権を委託。

「赤玉ホワイトワイン」を製造発売。

1955年(昭和30年)

3月1日、赤玉ホワイトワインを「アカダマ・レッドライトワイン」としてアメリカへ初輸出

7.最高の名誉と最後のウイスキー

「かけた情けは水に流せ、受けた恩は石に刻め」刻石流水を地で行く硬い意志を持ち、幼き頃の母の教え「陰徳」を守り続けてきた信治郎の行いはついに報われます。

3月28日、洋酒業界に尽くした功により鳥井信治郎、藍綬褒章受賞。

6月21日、藤沢市大字藤沢の東京醸造株式会社の工場を買収し、当社藤沢工場として改装に着手。

9月1日、「95プルーフ・ヘルメスドライジン」を製造発売(昭和41年4月「サントリージン95プルーフ」と改称)

11月12日、全国特約店の野球チームを対象とする第一回向獅予旗優勝野球大会を開催。

同月、全酒販店にパンフレット「国産ウイスキーに関する十二章」を送り級別、容量、価格についての認識を深めるよう訴え、また消費者の誤解を招くような他社の商法を指弾した。

この訴えと、トリスのプロモーションによって国産二級ウイスキーは次第に丸瓶640cc340円の規格に統一されていった

同月、営業用宣伝車として樽型宣伝車およびトリス・赤玉の模型瓶を上にのせたチョンマゲ車を開発し走らせる。

この頃、東京、大阪を中心として、トリスバー、サントリーバーが続々と誕生

大阪工場、臼杵工場にスーパーアロスパス式蒸溜機を設置。

この頃、大黒葡萄酒、軽井沢モルトウイスキー蒸溜所を新設。

7-1 読む天国

1956年(昭和31年)

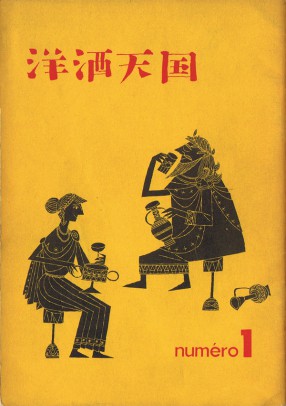

4月10日、チェーンバー向けPR誌『洋酒天国』第一号発刊。

開高健や山口瞳らが編集を手がけ、柳原良平のイラストが誌面を飾る、壽屋のPR誌。

“夜の岩波文庫”とも言われています。

8月1日、「ヘルメスウオツカ」を製造発売

9月17日、酒販店の経営および洋酒知識の普及を目的とする第一回「寿屋経営講座」を大阪市において開催

9月21日、資本金を1億9200万円に増資

「ハイボールセット」「ジンフィズセット」を発売(社史に記載のみで詳細不明)

1957年(昭和32年)

6月、鳥井社長新東洋硝子(株)取締役就任

7月1日、山梨農場の葡萄栽培、葡萄酒の生産工程を収録したPRカラー映画「ぶどう酒のはなし」を制作し、各都市の映画館で公開。

7月10日、多摩川工場建設用地として川崎市今井上町59において約1万坪を買収、直ちに第一期工事に着手。

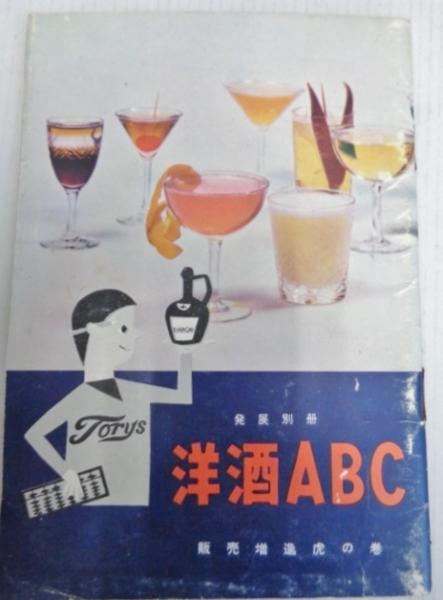

8月15日、「洋酒ABC」(販売増進虎の巻)を発行し、取引先の全国酒販店に配布。

12月、「ヘルメス・クレーム・ド・カカオ」を製造発売

1958年(昭和33年)

2月7日、山崎工場の第一期増設工事(仕込、醗酵、蒸溜設備)完成しポットスチル4基となる。

3月20日、「缶入りトリスフレッシュジュース」を製造発売

3月25日、「サントリージンジャーエール」を製造発売

7月、臼杵工場にラム製造設備完成

10月20日、「ヘルメス・デリカワイン」を製造発売

11月25日、「ヘルメス・スロージン」「ヘルメス・バイオレット」を製造発売

12月4日、ホームバー促進のため「ヘルメス・ベビーカクテルセット」を製造発売

12月、「赤玉ポートワインベビー(キャシー)」を製造発売※キャシーとは赤玉の小瓶の愛称のこと

1959年(昭和34年)

3月12日、山崎工場にバンデルハウヘン方式製麦場竣工

5月11日、多摩川工場の第二期工事(リキュール工場)竣工し作業を開始

11月28日、当社提供で西部劇「ローハイド」を毎週土曜日夜放映

12月28日、藤沢工場を森永醸造株式会社に譲渡

1960年(昭和35年)

3月7日、「ヘルメス・テーブルワイン」を製造発売

3月11日、山崎工場新貯蔵庫(鉄骨、鉄筋コンクリート造四階建)竣工

4月1日、「銀座サントリーカクテル教室」を東京銀座に開設

5月19日、「寿屋」創業60周年記念式典挙行

6月24日、「ヘルメス・グリーンティー」を製造発売

7月20日、「ヘルメス・クレーム・ド・モカ」を製造発売

7-2 遺作、ローヤル

8月2日、寿屋創業60周年記念製品として、サントリーオールドの上位版、最高級ウイスキー「サントリーローヤル」を製造発売。

ボトルデザインは信治郎自身が考案し、ボディは漢字の「酒」のつくりの部分「酉」をかたどり、また「酉」には十二支の十番目の「とり」という意味も持つと同時に、酒器の意味も持ち合わせています。

キャップには緩いカーブがかかっており、山崎蒸溜所の奥にある椎尾神社の鳥居をモチーフにしていると言われています。

味と香りは椎尾神社の参道の鳥居にかかる桜吹雪からイメージされ信治郎のインスピレーション、味覚、信治郎最大の持ち味の市場調査。

この三位一体を「黄金比」で体現した鳥井信治郎最後のウイスキーがこの「サントリーローヤル」です。

8月10日、缶詰ハイボール「トリス・ウイスタン」を製造発売

8月22日、ローヤル・クラウンコーラおよび嗜好飲料の瓶詰販売についてアメリカのローヤル・クラウンコーラ社と提携成立

12月20日、佐治専務取締役の著作、世界酒の探訪記『洋酒天国』が、文芸春秋から発刊される

1961年(昭和36年)

1月30日、資本金を20億円に増資

2月25日、「赤玉ポートワイン徳用瓶」を製造発売

4月22日、「ローヤル ・クラウンコーラ」を瓶詰発売(ルートセールスの初採用)

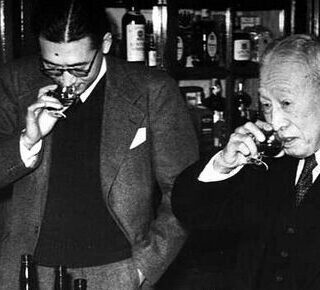

5月30日、鳥井信治郎会長に、佐治敬三社長に、鳥井道夫、原三郎 専務に就任

9月11日、「トリスを飲んでハワイへ行こう」の消費者特売実施

10月9日、サントリーウイスキーがアメリカでジャパニーズウイスキーとしての初めてのラベル登録の承認を受ける。

また、ルイスフォアマン氏と全米一手販売契約を締結

11月20日、サントリー美術館開館式を挙行

12月8日、関東麦芽(現サントリーモルティング)を栃木県河内郡河内村大字中岡本に設立

12月、当社提供ラジオ番組「百万人の音楽」10年間続き520回を以って終了

1962年(昭和37年)

2月20日、鳥井信治郎会長逝去(享年83歳)正五位勲三等旭日中綬章が贈られる。

8.やってみなはれとおかげさま。

信治郎は母からの強い影響で「陰徳あれば陽報あり」(人に知られずひそかによいことを行っていると、いずれ、よくわかる形でよい報いを得られる)と教えられてきました。

事業の傍らで信仰を欠かすことなく、施した人には決して見返りを求めず、時には匿名で様々な形の援助を行ってきました。

1921年(大正10年)大阪市今宮の愛隣地区に無料診療と施薬を行う「今宮診療院」を開設したことから「邦寿会」という社会福祉団体が立ち上がります。

邦寿会という名前は信治郎の妻の名前クニ(邦)と寿屋の屋号をあわせたものになっています。

診療所だけでなく、戦後の混乱期にも戦災者や海外引揚者等の方々のために収容施設「駒川ホーム」や、身寄りのない方たちのために「赤川ホーム」を設け、戦災によって行き場のない方々に宿泊所を提供してきました。

戦後の混乱が収まった後、どちらのホームも老人養護施設や保育所として地域の発展に貢献しました。

「利益三分主義」を貫き誰よりも信心を忘れず、他者の為に尽くし明治、大正、昭和と駆け抜けてきた信治郎はいつしか大坂で知らぬ者は居ない、偉大な人物の一人として数えられていました。

信治郎の死後一年が経ち、すでに数年まえから実務のほとんどを受け継いでいた佐治敬三は「寿屋」から名を変え

1963年(昭和38年)3月1日、現在の「サントリー株式会社」として邁進していきます。

後年、日本経済新聞に掲載された佐治敬三のコラム「私の履歴書」には

「父、鳥井信治郎はほとんど家に居る事が無く、およそ家庭的とは言えない男であった」と回顧し、竹鶴政孝は「鳥井さんなしには私のウイスキー人生も考えられないことはいうまでもない」(竹鶴政孝著『ウイスキーと私』)と残しています。

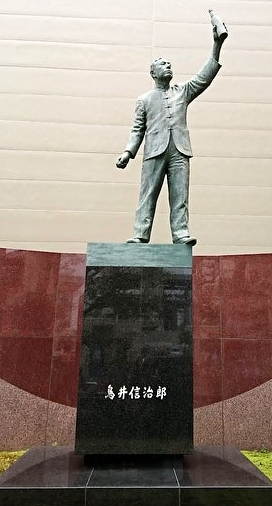

1981年(昭和56年)大阪、築港サントリーの洋酒プラントの中に、鳥井信治郎の銅像が完成した時の除幕式で、松下幸之助は、87歳の老体を鞭打ち、式に参加しスピーチを披露したと言われています。

この時に完成した大阪工場正門前にある赤玉ポートワインを持った信治郎の銅像は台座から左足がはみ出しています。

これには意味が込められており、常に前に進む「やってみなはれ」の精神を表しています。

激動の時代を駆け抜け、時に愛する人との別れに涙を流し、こうと決めた事に周囲の反発や非難もありましたが、日本にウイスキー文化を伝える事に心血を注いだ偉人鳥井信治郎の教え「やってみなはれ」と「おかげさまで」は世界に誇るトップ企業となった今も脈々と受け継がれている事が分かります。

晩年の信治郎は引退後、孫煩悩であったとされ孫と共に悠々自適に、時に自宅隣にある雲雀ヶ丘幼稚園に顔を出し、元気に遊ぶ園児たちを穏やかに眺めていたそうです。

~日本のウイスキーの歴史~

.png)