北海道馬追蒸溜所【日本一小さな蒸溜所】が作り上げる、手作業のウイスキー造り。

北海道・長沼町の郊外、小高い丘の上に佇む「馬追蒸溜所」。

ここは、「日本一小さな蒸溜所」とも評される施設でありながら、ワイナリー、ジンやウイスキーの製造を続ける、小さなシャトーの様な存在です。

製造のほとんどを人力で行い、アナログで属人的。それでいて、味わいのある酒を生み出す現場には、今までに見学したクラフト蒸溜所にはない強烈な個性がありました。

今回は、そんな馬追蒸溜所の見学を通して見えた、手作りのお酒の魅力をご紹介します。

1. 地下シェルターから始まった、異色の経緯

馬追蒸溜所の成り立ちは、一般的な蒸溜所とは一線を画します。

もともとは、全オーナーが有事の際に造ったという地下シェルターや趣味のワイナリーとして利用されていた土地を活用したもの。2006年にはそのワイナリーを買い取り、現在の「MAOI」として新たなスタートを切りました。

2017年には畑の拡張を実施し、本格的にワイン原料の自給体制を整備。そして2021年、ウイスキーとブランデーの製造がスタートします。元が地下施設であったことから、貯蔵に最適な環境が偶然にも整っており、今では見学と製造の設備スペース、バーやラウンジの様なスペースがあります。

|

|

2. 原材料と仕込み

ウイスキーに関しての仕込みは週2回、1回あたりの使用麦芽量はわずか200kgという極めて小ロット。使われる麦芽は、イギリス産のローリエットと、北海道・中標津産のりょうふう。前者は甘みがあり、扱いやすい一方で、後者はコストが高く甘みも控えめ。その選定は、手作りならではの実験的要素と経験からくる設計的な要素を使い分けています。

また、麦汁は二番までしか取らないという明確なこだわりも。

実験的要素を持ちながら、品質とニュアンスを重視するその姿勢が、属人的ともいえる理由の一つです。

3. 糖化・発酵工程

糖化もフォーサイス社製のマッシュタン1基で行われ、発酵にはステンレスタンクを使用。ワイン醸造に使用しているステンレスタンクも、ワイナリーの稼働状況に応じてウイスキー用に流用されています。

発酵時間は約92時間と長め。しかも温度管理には冷却器などの設備はなく、冬場の仕込みでは室温が10〜12℃、夏場には30℃近くにまで達することも。タンクへの冷却器などはない為、保温材を巻き付けたり等、すべて手作業で行われ、設備に頼らず人の手と勘で品質をコントロールする姿勢には、クラフトという言葉がぴったりとも言えます

|

|

4. 蒸溜

蒸溜に使用されているのは、クラフトではおなじみだが、名門フォーサイス社製だが、珍しいハイブリッドスチル。このスチル1基で、初留と再留の両方を行う設計。

ウイスキーの際にはハイブリットながらコラム部分は使用せず、初留の後に蒸溜機が冷えてから再留を行うという拘りも見えた。

ブランデー製造も同スチルで行っている。

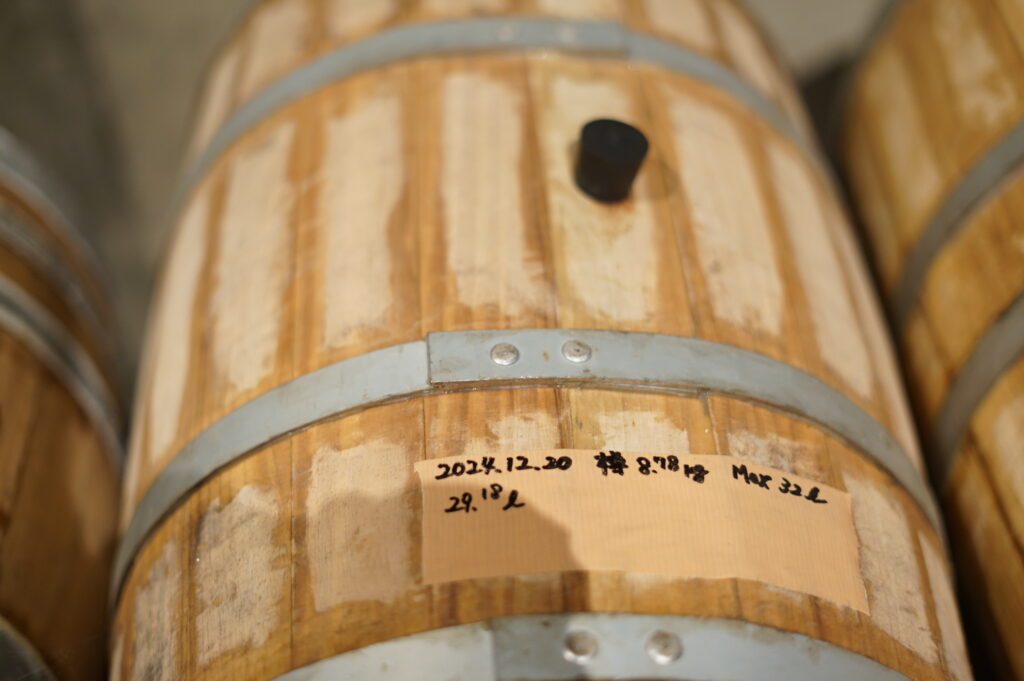

5. 熟成

馬追蒸溜所がとりわけユニークなのは、樽と熟成環境です。

蒸溜施設の地下に設けられた熟成庫には、バーボン樽やシェリー樽といった定番のものに加え、函館のデイトリッパー蒸溜所の樽や吉田電材の樽。

とりわけ興味深いものは北海道大学の学生たちが制作した実験的な樽までもが使用されています。

3Dプリンターで作成された型枠を用いたミズナラやくるみ材の樽。

漏れもあり、パテで漏れを補修するなどとてもいい状態とは言えませんが、研究的な要素や若い世代ユーモラスな取り組みにも向き合っています。

過去にシェルターとして使われた場所も、今ではラック式で300樽程貯蔵できる空間となっている。コンクリート製で小規模な体育館ほどの広さ。

6. ジン製造

馬追蒸溜所で製造されるジンも、唯一無二の存在です。

製造量は1バッチ60リットルで、ボトル換算で約50本。これが500本分貯まるごとにリリースされるという、極めて小規模な生産体制です。

製造のスタイルも独特で、「この香りのジンを作りたい」とイメージを伝えた後、それを逆算的にボタニカルで設計していくという、もはやカクテルやアートに近い手法。現在でも製造は一人でしか行わず、弟子はとらない方針だそう。

ボタニカルに相当な知識と経験がなければできず、かなり異質な造りとも言えます

7. 属人的であることの意味

馬追蒸溜所は、今のクラフト蒸溜所の中でも特に“人の手”を感じさせる現場です。

撹拌や樽移動、果ては敷地の石の撤去に至るまで、すべてが人力で行われており、製造工程の多くが属人的。製造において発生する様々な揺らぎや風味が、造り手の経験と勘に委ねられています。

もちろん、継続性や効率といった点で課題はありますが、それ以上に、こうした属人性が生む味の深みや個性は、他では得難い価値と言えます。

8. 最後に

「日本一小さな蒸溜所」と呼ばれる馬追蒸溜所。

その言葉の裏には、『最小』だからこそできる『最大』の手間が込められています。

高度な設備や大規模な仕込みがなくとも、人の技術と経験とこだわりがあればこそ、品質が実現できる。

ワインも、ウイスキーも、ジンも。

いずれも、造り手の“手の温度”がそのまま味わいにつながっているような、そんな魅力を宿しています。

馬追蒸溜所のものづくりは、まだまだ始まったばかりとも言えます。

雄大な北海道。石狩平野を見渡すこの場所で小さな蒸溜所で育まれている製品が、今後どのように熟成していくのか、楽しみに見ていきたいと思います。