1.青い眼のサムライ

これまでの定説として、日本に初めてウイスキーを持ちこんだのは青い眼のサムライ、ウィリアムアダムスこと三浦按針(みうらあんじん)と言われていました。

しかし近年、ウイスキーの研究や時代考証が進むにつれ様々な疑問が出てくるようになりました。

ここではこれまで定説とされていた三浦按針についてと、ウイスキー文化研究所代表の土屋守氏が「ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー」にて新説を掲げていますので、そちらも紐解いていきたいと思います。

1-1 ウイリアムアダムス

三浦按針ことウイリアムアダムスはイングランド南東部ケント州ジリンガル生まれ。

幼少の頃より航海術に興味があり24歳でイギリス海軍に入隊。

翌年結婚し二人の子供を儲け、軍を退きロンドンの貿易会社に船長として働き始めます。

ある日、オランダ人の船員達からロッテルダムから極東を目指す航海の為に、ベテランの航海士を探していると聞き志願します。

この航海で極東に辿りつけたのは5隻中たった1隻のみでした。

ポルトガル、スペインに2隻が拿捕され、1隻は行方不明。

もう1隻は沈没と、気づけばウイリアムが乗ったリーフデ号のみ・・・

船員も110人から24人になっていました。

命からがら大分県の黒島に漂着したウイリアムは、身柄を拘束され徳川家康に謁見します。

この謁見の際にウイスキーを献上したのではないかとされています。

家康に気に入られたウイリアムは、外交や造船の知識提供などに尽力し、その功績を称え家康は帯刀を許し三浦按針の名乗りを与えられ、異国人でありながら日本の武士として生きる事になります。

残念ながら故郷の土を踏む事は叶いませんでしたが、二人の子供を授かっています。

画像出典:大分県臼杵市公式ホームページ

1-2 1598年、当時のイギリスと海外を旅した日本人

ウイリアムがイギリスを離れた当時はスコットランドとイングランドが同じ君主を戴いて連合する「同君連合」となる以前です。

ウイスキーはスコットランドの地酒だった為、イングランドに流通する事はありませんでした。

とするとイングランド人であるウイリアムはウイスキーを飲んだ可能性は低く、飲んだ事の無いウイスキーをスコットランドからオランダまで持っていき船に積み、徳川家康との謁見時に献上したとは考えにくいのでは、と言った意見があります。

ならば逆に日本人が外国へ行き、もしくは漂着しウイスキーを飲んだ、または持ち込んだという説はどうでしょう。

「大黒屋光太夫」と「ジョン万次郎」の二人がいます。

この二人、どちらも手記を残していますが残念ながらウイスキーに関する記述はありませんでした。

であれば現存する文献ではっきりと最初にウイスキーを持ちこんだ、と言えるのは誰でしょうか。

2.ペリー来航

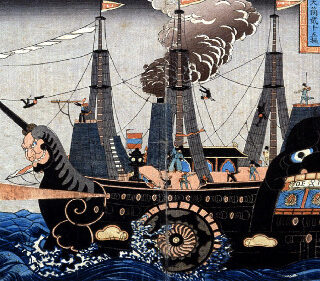

2-1 ミシシッピ号出航

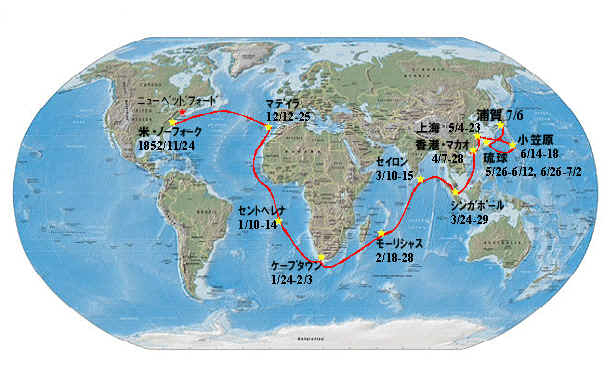

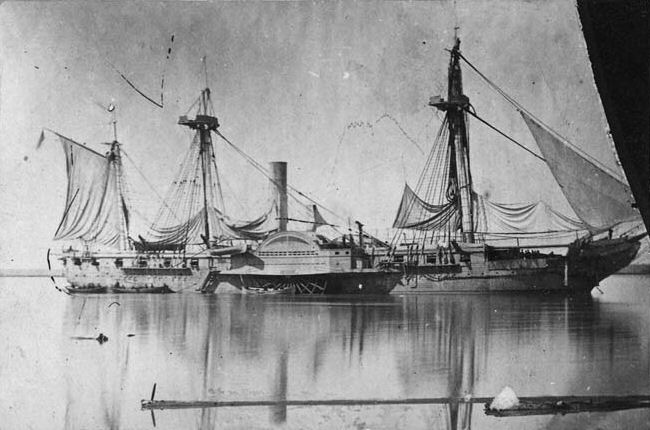

1852年11月 東インド艦隊司令官ペリーは自身が建造に関わった蒸気軍艦ミシシッピ号に乗り、アメリカのノーフォーク軍港を出発しました。

大西洋を越え、マデイラ島、セント・ヘレナ島、ケープタウンを経由してインド洋に入り、モーリシャス、シンガポール、香港、そして上海を経由して地球の四分の三をまわり、1853年5月26日必要な石炭の補給基地の建設やアメリカ船、および捕鯨船への物資の補給などの目的の為、沖縄に到着。

黒船航路 画像出典:アメリカ大陸地理情報館

すぐさまペリーは首里城訪問を強く要求します。

王家の住む城へ軍隊を入れて武力をちらつかせることで、今後の交渉を有利に行うためです。

ここまで強い態度を表すのには琉球王国に来る前に中国での交渉経験があったからでした。

中国人に対したのと同様に、日本人に対しても「恐怖に訴える方が、友好に訴えるより多くの利点があるだろう」と言った思惑がペリーにはあったようです。

ミシシッピ号(画像出典:wikipedia)

2-2 緊迫する琉球

王府は首里城訪問を拒否しますが、ペリーは入港から10日後の6月6日に首里城への表敬訪問を決行すると予告します。

6日当日、約200名の士官を連れペリーは首里城を訪問、これに対しやむなく開門します。

マシュー・カルブレイス・ペリー(画像出典:wikipedia)

しかし実は琉球側は偽の行政機関を設け、上層部の役人や王族が直接接触することを回避していました。

さらに王のいる正殿を布で覆いをかけて隠し、迎賓館として使われている北殿で偽の役人たちが賓客を歓迎する儀式を行い、その場をしのぎました。

これまで来琉した異国人に許さなかった首里城訪問を結果的に阻止することは出来なかったものの、首里城で最も重要な場所である正殿、そして琉球国王や中枢部の役人たちを守ったのです。

その後琉球王国の摂生、尚宏勲(シャンハンヒュン)は城下の自宅に招待し、宴をもうけました。

その時の宴の様子を「ペリー提督日本遠征記」に記しています。

「各テーブルに箸が置いてあり、真ん中には酒の入った土製のポット。(中略)多分、豚と思われるもの。紅色に色付けして薄く刻んだゆで卵、巻いて油で揚げた魚、冷たい焼き魚の切り身、豚の肝のスライス、砂糖菓子、キュウリ、からし、塩漬けしたハツカダイコンの葉、細切れの赤身の豚肉を揚げたものなど西洋人にも分かるものだった。最初にお茶が出され、次にフランスのリキュールの味がする酒(泡盛)が、非常に小さな杯に注がれた」

と仔細に記されている。

「総じて味がよく、とてもおいしいもので、中国料理よりも勝っていた」とペリー一行は琉球人のもてなしに満足したようです。

王宮を訪問するというひとまずの目的を達成したペリーは小笠原諸島を調査したのちふたたび琉球に戻り、6月28日今度はペリーが琉球の高官を船上でもてなします。

ウミガメのスープや山羊の肉料理のほか、ワイン、シェリー酒、ジン、そしてウイスキーと世界各地のお酒がふるまわれました。

「日本で一番最初にウイスキーを飲んだ人」は琉球王国の高官達ということになります。

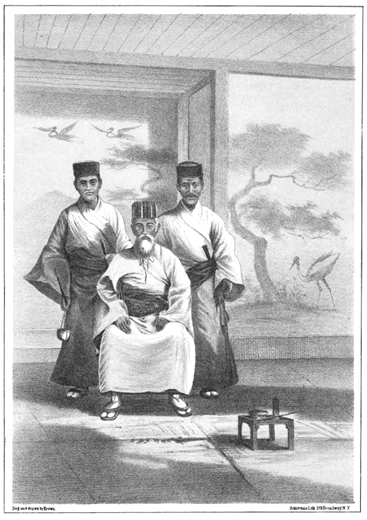

随行人が書いた 尚宏勲 画像出典:歴人マガジン

2-3 黒船、来航

琉球に船を一部残しペリーは出航します。向かった先は浦賀湾。

ペリー提督の今回の最終目的である日本開国を果たすためです。

1853年7月8日浦賀湾に入港し、米フィルモア大統領から将軍に宛てた親書の受け取りを求めます。

これに対し日本側は、昨年オランダとの貿易で黒船来航の情報掴んでおり浦賀での受け取りを拒否し長崎への移動を求めます。

これに対しペリーは中国や琉球王国との交渉時のように、非常に強い態度で日本側の要求を拒否し、浦賀での授受を求めます。

その交渉にあたったのが浦賀奉行所与力香山栄左衛門でした。

この時、ペリーは位の高い人間との交渉を望みますが香山栄左衛門は与力であった為、相手にされない事を知り奉行であると偽り交渉にあたったとされています。

一貫して強気な態度を崩さないペリーに日本側は、浦賀で親書を受け取る為の応接所を設けてしかるべき地位の者が親書を受け取る、という事で落ち着きました。

浦賀での親書授受が決定した事を祝して7月12日にサスケハナ号上にてペリーはウイスキーを振舞っています。日本側は香山栄左衛門と通訳堀達之助、立石得十郎の三名、米側はサスケハナ号艦長フランクリン・ブキャナン中佐、艦隊参謀長ヘンリー・A・アダムズ中佐、旗艦付副官コンティ大尉と通訳のウィリアムズ、ポートマン。

この時の様子が

『香山栄左衛門とその随員はたいそう上機嫌で、サスケハナ号の士官たちの提供するもてなしを快く受け入れ、きわめて洗練された風儀でそれに応対した。

主人側のもてなしを受けるときは自由に飲み食いし、饗応の一部をなしていたウイスキーとブランデーがとくにお気に召したらしい。

なかでも奉行のお気に入りは外国製のリキュールのようで、とくに砂糖を混ぜたものを賞味して、舌鼓を大きく打ちながら、甘美な酒を一滴も残さずに飲み乾かした。

通訳たちも楽しい宴席に次第にうちとけて、酔っ払った奉行をからかい、笑いながら『お顔がもう真っ赤になっていますよ』と、栄左衛門が飲み過ぎないよう注意した。

これらの日本の高官たちは、紳士らしい泰然とした物腰と高い教養を物語る洗練された容儀を崩さなかったが、つとめて社交的にふるまい、気さくに会話を交わした。

彼らの知識や一般的な情報も、優雅で愛想のよいマナーに劣らず優れていた。

身だしなみだけでなく、教養もなかなかのもので、オランダ語、中国語、日本語に堪能で、科学の一般原理や世界地理の諸事実にも無知ではなかった。

地球儀を前において、合衆国の地図に注意を促すと、すぐさまワシントンとニューヨークに指をおいた。

一方がわが国の首都で、もう一方が商業の中心地であるという事実を知り尽くしているかのように。

彼らはまた同じようにすばやく、イギリス、フランス、デンマークその他のヨーロッパの諸王国を指さした。』(ペリー艦隊日本遠征記上P545-546)

日本の版画に描かれたペリー 嘉永7年(1854年)頃(画像出典:wikipedia)

これ以降、香山栄左衛門はペリーからそのふるまいの見事さを激賞されており、何度かペリーと会食を重ねています。

ペリーとの信頼を築いた香山栄左衛門は再来航時も彼を窓口にとペリーが求めているほどでした。

2日後、同年7月14日幕府が指定した久里浜に上陸、浦賀奉行戸田氏栄と、同じく浦賀奉行井戸弘道にフィルモア大統領の親書を手渡しました。

ここでは具体的な協議は執り行われず開国の要求をしたのみで、湾を何日か測量した後、幕府から翌年までの猶予を求められ、食料など艦隊の事情もあり来春まで待つと言い残し、琉球へ寄港しました。

その後、半年程経った1854年2月8日、ペリー艦隊が再来。

幕府とペリー艦隊は日米和親条約を結ぶ為の会見場所を巡って交渉を行い2月25日、横浜に応接所を設けて交渉を開始する事としました。

横浜応接所は3月6日に完成し、8日にペリー一行が上陸。

一か月近くの交渉の末、条約案がまとめられます。

3月31日の調印を前に3月27日、旗艦ボーハタン号上でペリーの招待によって酒宴が催されました。

この時にアメリカの記録官はこう記しています。

『ことのほか日本の役人はジョン・バーリーコーンが好きで、着物の懐にハムを詰め込み、酔っぱらって真っ赤な顔で船から下りていった』とあります。

その翌年1854年3月31日日米和親条約が締結され、いよいよ文明開化の音が聞こえ始めます。

3.ペリーが持ち込んだウイスキーの考察

ペリーが持ち込んだとされるウイスキーはスコッチウイスキーとアメリカのライウイスキーだと言われています。

しかしウイスキーの銘柄までははっきりと分かっていませんが土屋氏の著書での考察があるので紹介させて頂きたいと思います。

土屋氏はペリーが持ち込んだスコッチは第一章で挙げた「スミスのグレンリベット」と言っています。

その根拠ですが、ノーフォーク軍港をペリーが出航した1852年はまだモルトウイスキーとグレーンウイスキーを混ぜて作るブレンデットウイスキーが無かったという事に拠ります。

ブレンデットが作られるのは1860年以降です。

では、アメリカのペリーがどうしてスコットランドの地酒であるスコッチを持っていけたのか

3-1 ジャーディン・マセソン商会

スコットランド人のウィリアムズ・ジャーディンとジェームズ・マセソンが1832年に設立した同商会は、茶や生糸の買い付け、アヘンの密貿易などで大きな利益を出し、香港のほか、上海などアジアにも支店を展開していました。

長崎のグラバー邸などで有名なトーマス・グラバーもここの従業員です。

香港にも支店を持つジャーディン・マセソン商会はおそらく全支店にスコッチを流通させていた可能性は高いと考えます。

日本に来る途中、ペリーがスコッチを手に入れられるタイミングは香港での滞在時に当時スコットランドで大流行していた「スミスのグレンリベット」をこの時に買い付けた可能性は高いでしょう。

ジャーディン・マセソン商会は現在も香港に本社を持ち、世界企業番付上位500社のランキング「フォーチュン・グローバル500」(2020年度版)では世界301位。

創設から190年たった今でも、アジアを基盤に世界最大級の国際複合企業として影響力を持っています。

3-2 独立のウイスキー

次にペリーが持ち込んだアメリカンウイスキーの銘柄は何だったのでしょうか。

アメリカといえばバーボンですが主な生産地であるケンタッキー州、テネシー州ではまだ当時は十分な生産量はありませんでしたので、ペリーの船に積み込まれた可能性は低いと言えます。

ペリーが乗るミシシッピ号が出発したノーフォーク軍港はバージニア州にあり、バージニアで生産されていたウイスキーは現在のライウイスキーに近いものでした。

おそらくペリーはそのライウイスキーを積み込んだのではないかと思われます。

もうひとつの可能性としては、初代アメリカ大統領ジョージ・ワシントンが独立戦争の将軍だった頃、バレー・フォージ基地で兵士たちと飲んで暖を取った1753年創立のウイスキー「ミクターズ」ではないだろうかという説もあります。 アメリカにとって今昔変わらず、「インデペンデンスデイ」独立記念日は当然、特別なものでありジョージワシントン愛飲ともなればペリー提督が船に積み込んだ可能性も決してゼロでは無いと思われます。

アメリカにとって今昔変わらず、「インデペンデンスデイ」独立記念日は当然、特別なものでありジョージワシントン愛飲ともなればペリー提督が船に積み込んだ可能性も決してゼロでは無いと思われます。

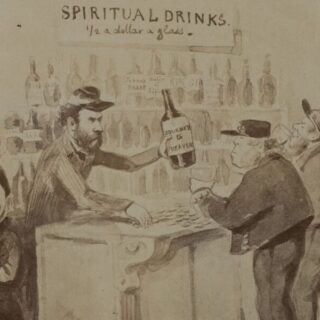

3-3 ジョン・バーリーコーン

最後にペリーの記録官が宴会の様子を記した手記の中に「ことのほか日本の役人はジョン・バーリーコーンがお好きで・・・」と当時の日本人もウイスキーをいたく気に入ったと表記されていますが、ジョン・バーリーコーンとは一体誰の事を指しているのでしょうか。

ジョン・バーリーコーンとは、イングランド民謡の中に登場する登場人物および曲のタイトルです。

重要な穀物である大麦と、それから作られるアルコール飲料であるビール及びウイスキーを擬人化したものです。

麦が植えられ収穫されてアルコール飲料になるまでを歌詞にしており、ビールバージョンやウイスキー、なぜかブランデーバージョンなど様々な歌詞が存在し、今でも著名なミュージシャンに歌われています。

There was three men come out of the west

Their fortunes for to try,

And these three men made a solemn vow:

John Barleycorn should die.

They ploughed, they sowed, they harrowed him in,

Throwed clods upon his head.

And these three men made a solemn vow:

John Barleycorn was dead.They let him lie for a very long time

Till the rain from heaven did fall,

And little Sir John sprung up his head

And so amazed them all.

They let him stand till midsummer’s Day

And he growed both pale and wan.

Then little Sir John, he growed a long beard

And so become a man.They hired men with the scythes so sharp

To cut him off at the knee.

And poor little Johnny Barleycorn

They served most barbarously.

They hired men with the sharp pitchforks

To pierce him to the heart.

And the loader, he served him worse than that

For he bound him to the cart.They wheeled him all around the field

A prisoner to endure,

And in the barn poor Barleycorn

They laid him upon the floor.

They hired men with the crab tree sticks

To cut him skin from bone,

And the miller, he served him worse than that

For he ground him between two stones.Here’s little Sir John in the nut-brown bowl

And here’s whisky in the glass

And little Sir John in the nut-brown bowl

Proved the strongest man at last.

For the huntsman, he can’t hunt the fox

Nor so loudly to blow his horn,

And the tinker, he can’t mend kettles nor pots

Without a little barley corn.

運試しをするために、西からやってきた3人の男たちがおったとさ。

奴らは堅い誓いをたてたとさ。

「ジョン・バーリーコーン、死すべし」と。

奴らは畑を耕して種をまき、ジョンを鋤き込んで頭に土をかけたとさ。

そして、3人の男たちはおごそかにこう宣言したんだとさ。

「ジョン・バーリーコーンは死んだ」と。奴らは、天から雨が降るまで

ずっと長い間、彼を横たえたままにしておいたのさ。

そして、小さなサー・ジョンが頭をひょこり起こすと

奴らはびっくり仰天さ。

奴らはジョンを真夏まで立たせっぱなしにすると

ジョンは青白く、弱々しい顔になったとさ。

それから小さなサー・ジョンは長いひげを生やし、

こうして大人になったのさ。奴らは、鋭い鎌を持った男たちを雇い、

ジョンを膝のところで切り落としちまった。

そして奴らは、哀れな小さなジョン・バーリーコーンに

ひどく残酷な仕打ちをしたのさ。

奴らは、鋭い干し草用のフォークを持った男たちを雇い、

ジョンを心臓に届くまで突き刺した。

そしてもっと酷いことに、

積み込み人が彼を荷馬車に縛りつけたのさ。奴らは囚われたジョンを野っ原中引き回し、彼はそれに耐えたのさ。

それから奴らは哀れなジョンを納屋の床に転がした。

奴らはリンゴの枝を持った男たちを雇って、

ジョンを切り刻んで骨から皮を削り落とした。

そしてもっと酷いことに、

粉屋が2つの石の間でジョンを粉々に挽いちまったのさ。さあ、これが栗色のお椀に入った小さなサー・ジョンだ。

そう、彼はグラスの中のウイスキーになったのさ

そして栗色のお椀に入った 小さなサー・ジョンが

とうとう、最強の男だということが分かったのさ

ちょっとのバーリーコーン無しには

狩人は狐を狩れないし、角笛もちゃんと吹けないし

修理屋はヤカンもポットも直せないっていう始末さ。

この歌詞ではウイスキーが無いと仕事も何もできないと歌っています。

まさにウイスキーをこよなく愛する者の歌ですね。

~日本のウイスキーの歴史~