1.鳥井家の次男

日本が鎖国を解き、開港から十年以上が経ち廃刀令が実施され、武士は士族または華族(貴族)と名を変え、元武士達は「士族」という肩書はあるものの、その生活や待遇は平民となんら変わりはありませんでした。

刀を捨て、いきなり商人になるしか無かった士族たちは次第に不満を持ち始め、やがて各地で反乱を起こし始めます。

1872年(明治4年)に日本にウイスキーが輸入されてから、しばらくして1879年(明治12年)1月30日

江戸期から続く両替商・米穀商の三代目「鳥井忠兵衛」は「こま」との間に4人の子供を授かります。

兄「喜蔵(きぞう)」、姉「ゑん」、次姉「せつ」の4人兄弟の末っ子として大阪府第一大区(のちの中央区)釣鐘町でまだまだ平和とは程遠い中、後のサントリー初代社長「鳥井信治郎」は産声を上げます。

1-1 西南戦争が与えた影響

当時の商店は本業とは別に様々な副業を兼ねながら刻一刻と変わる世相に対応せざるを得ませんでした。

例えば鳥井信治郎の生家では、両替商から米穀商へと鞍替えしています。

鳥井忠兵衛が両替商から身を引いたのには、ある理由がありました。

政府は西南戦争での軍資金調達の為、国内でしか使えない紙幣を大量に発行した結果、紙幣の価値が下落。

インフレを抑える為、政府は発行した紙幣の回収を決定、国家間の貿易取引の際の価値基準の設定。

横行する偽札問題の解消、これに加えて今まで使用していた貨幣の鋳造技術の向上、地域ごとに流通していた貨幣の撤廃、世界で通用する金銀貨への全国統一と抜本的な改革を図りました。

さらに兌換(だかん)紙幣(金銀貨と交換できる紙幣)を各地に流通させる為、日本銀行を全国各地に設置。

もれなく大阪にも日本銀行の支店が建設されます。

不換紙幣(ふかんしへい)の回収を促すために日本銀行は両替手数料を無料で行う事にしました。

両替商の主たる収入源は手数料でしたので収入が激減してしまいます。

この時に忠兵衛は両替商に見切りをつけ、米穀商へと舵を切ります。

米穀商の傍らサイダーやラムネ、イミテーションウイスキーの販売も行っていたようです。

しかし忠兵衛は慣れぬ新事業に思うようにうまくいきません。

加えて家督を継ぐのは長男である喜蔵になり、次男である信治郎は家督を継ぐことが出来ません。

心苦しく思う忠兵衛は、一人立ち出来るようにと、信治郎を尋常小学校に通わせる事にしました。

この頃ちょうど、1886年(明治19年)「小学校令」が発令。

「保護者に子どもを就学させる義務がある」と、初めて文献に「義務教育」の文言が登場します。

学費は自己負担で、当時の月謝15銭は今の金額になおすと1,300円ほど。

就学率は50%以下と低く、学校に子供を行かせると家事や商いの人手が足らなくなる事と、授業料が払えないといった事が主な原因だったとされています。

1-2 現れた頭角

1887年(明治20年) 8歳で大阪府東区島町の北大江小学校尋常科入学。1888年(明治21年)9歳で「同小学校で4年飛び越えて高等科に編入した」とネットでの記載がありますが、実は直木賞作家の「山口瞳」と芥川賞作家「開高健」の共著『やってみなはれ みとくんなはれ』の中にこのような一文が記されています。

二十年四月、北大江小学校に入学した。

その小学校へは一年通っただけで、翌年には高等小学校に入学している。

成績はよいが腕白者でもあったようだ。(中略)

四年制の高等小学校にも二年しか在籍していない。

北区梅田の大阪商業学校に進んだ。

当時の学制は、まだ曖昧なものであって、信治郎の成績がずば抜けていたためにこうなったものかどうかという証拠はない。ただ、後年の信治郎から推察して、才気換発の腕白小僧ではあったろうと思われる。

大阪商業学校は、年代から考えて、私塾から発展したものだろう。

この学校に二年在学はしている。

明治二十五年、十三歳で、道修町の薬種問屋小西儀助商店に奉公する。

『丁稚一名を求む』という小西儀助商店の新聞広告が残っているから、欠員があり、その一名が信治郎であったに違いない。

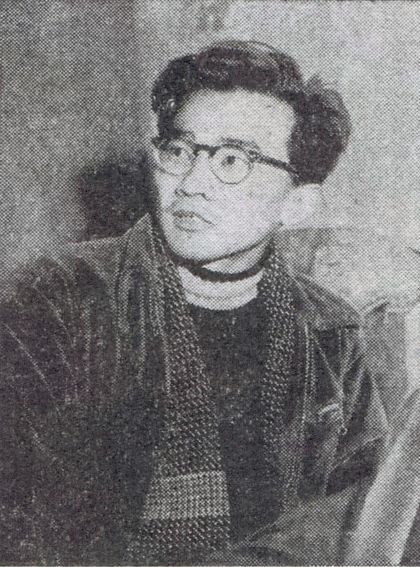

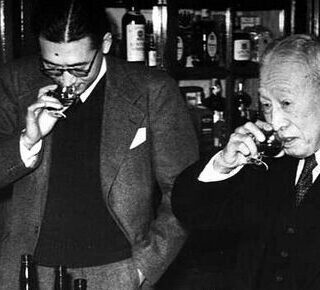

山口瞳(画像出典Wikipedia)

開高健(画像出典Wikipedia)

当時の教育機関は発展途上にあり、明治5年に発令された日本最初の近代的学校制度を定めた教育法令「学制」から2度の改正を経て、教育の方針を地方にゆだねる形をとった事により成績優秀者には地方の裁量で高等科へ飛び級できたものと思われます。

引用元:文部科学省 明治14年における学校系統図

どちらにせよ、秀才であったことは確かのようです。

1890年(明治23年)11歳で大阪市西区江戸堀南通(現在の江戸堀)の市立大阪商業学校の付属科入学(のちの大阪市立天王寺商業高等学校、現在大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校)

この大阪商業学校は、1888年(明治21年)に「予科(2年)本科(2年)付属科を置く」とし、この付属科が後の甲種商業科の前身となる学科になります。

甲種商業科とは甲種(いくつかあるうちの第一に属するもの)という言葉通り、今で言う専門学校のようなものです。

修身(今で言う道徳)読書、習字、算術、簿記、商業書信、商業地理、商品、商業経済、商業実習の10科目を履修します。

この付属科では「商業実習」に最も注力しており商業実習の授業は生徒をグループ分けしそれぞれのグループを個人商店または会社として組織した。

個人商店、会社はその取引相手に銀行・倉庫・運送・保険などを機関部として組織配置し、1年間を通した授業の中でグループ生徒のローテーションが組まれた。

その上で所定の取引指にしたがって、グループ生徒を相互に主体的に活動させ 、期末には各部それぞれ決算を行わせ、報告させるという、かなり本格的ないわゆるロールプレイング方式の授業だったようです。

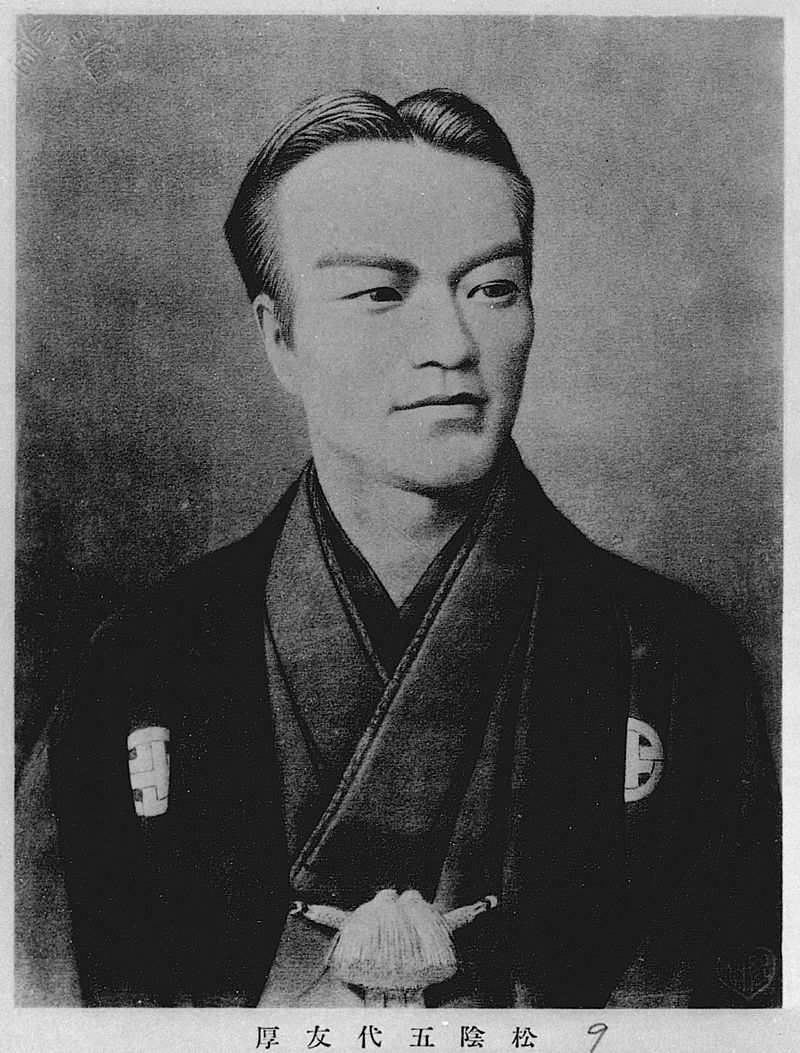

ちなみに信治郎が通った大阪商業学校の創設者は大阪経済界の重鎮「五代友厚」です。

五代友厚 (画像出典:Wikipedia)

その後、1892年(明治25年)13歳で大阪市東区道修町の薬種問屋小西儀助商店(現在の接着剤製造のコニシ)へ丁稚奉公に出た。

この時に小西儀助商店で扱っていた洋酒についての知識を得たといいます。

1-3 小西儀助商店

初代小西儀助は、大阪伏見町の薬種商に奉公後、道修町にある薬種商を買収、1870(明治3年)「小西屋」の商号で店を構え、薬種商を始めます。

進取の精神にあふれる初代儀助は、当時珍しかった洋酒の製造に乗り出しました。

しかし設備投資などがかかり莫大な借金を抱え込むこととなります。

この経営危機を救ったのが、後の二代目儀助となる奉公人の北村伝次郎です。

画像引用:コニシ株式会社

この時伝次郎は、当時大阪では希少な薬を刻む技術を習得しており、3年で借金を返済。

そしてその働きが認められ初代儀助の長女と結婚、その後もますます商才を発揮し、アサヒビールの元となった「アサヒ印ビール(※諸説あり)」や葡萄酒「赤門印葡萄酒」を世に送り出しました。

伝次郎は儀助を襲名し、名実ともに二代目小西儀助として小西屋を経営していくことになります。

その後、1912年(大正元年)から問屋に専念し工業用の薬品や輸入アルコールなどの販売、並びに日本薬局方アルコールの製造販売を展開後、1914年(大正3年)に合資会社設立。

その後1925年(大正14年)に、株式会社小西儀助商店に改組「ボンド」や「アロンアルフア」などのヒットメーカー「コニシ」として現在も隆盛を極めています。

2.寿屋洋酒店

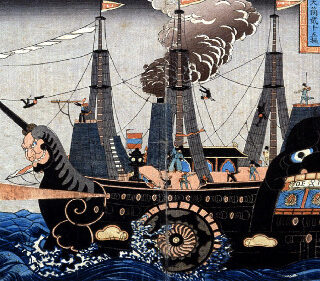

1894年(明治27年)支配勢力を拡大するロシアに危機を感じた日本は、未だ手付かずの朝鮮半島を手に入れようとします。

しかし、清国側から朝鮮半島は自分たちの物であるとの主張から衝突を生んだ事に端を発する日清戦争が勃発します。

この出来事が日本が初めて行った海外との戦争となるのです。

一方、信治郎は小西儀助商店で3年間の奉公後、1895年(明治28年) 16歳で大阪市東区博労町の絵具・染料を扱う小西勘之助商店へと移ります。

奉公先を変えた理由は諸説あるようで、先輩とのけんかや独立心からくるものであったと言われています。

小西勘之助商店でも調合技術を会得していたようです、後の「赤玉ポートワイン」のポスターの赤色に納得できずに何度もやり直しているのは絵具、染料を扱っていた経験からか、並々ならぬこだわりを持っていた事もここでの経験がそうさせているのかも知れません。

小西勘之助商店には2年間奉公し、その後、父忠兵衛の死をきっかけに生家に戻っています。

1898年(明治31年)「大隈重信」が日本史上初の政党内閣を発足。

まさに風雲急を告げる近代化の波がすぐそこまで来ている時、信治郎はサントリーの原初とも言える「鳥井商店」を1899年(明治32年)大阪市西区靱中通(現・靱本町)に20歳の若さで立ち上げます。

2-1 鳥井商店

奉公先で取り扱っていた商品は、船から運ばれてくる海外の最先端の物も多く、自ずと洗練されたセンスを身に付けていった結果、信治郎の目指したものは日本人の舌に合う葡萄酒を作る事でした。

当時、葡萄酒は今で言う養命酒のような滋養強壮に効く「薬」としてのイメージが強くありました。

丁稚時代に知り合った、大阪で輸入商をしている「セレース兄弟商会」のスペイン人セレースから本場スペインの食事やワインを飲ませてもらった事をきっかけに、スペイン産の葡萄酒を「セレース商会」から買い付けて売り始めます。

2-2 政府が推奨した新時代のお酒

この少し前、明治政府は主な政治基盤を米に頼っており、旧天領の「年貢」が主体でした。

そこで凶作時への万が一に備え、酒造原料としての米の消費を抑える為の政策、殖産興業政策の一環として大久保利通、黒田清隆らを中心にぶどう栽培・ワイン醸造振興策に乗り出します。

1870年(明治3年)に山梨県甲府市で、山田宥教(やまだ ひろのり)と詫間憲久(たくまのりひさ)が「ぶどう酒共同醸造所」というワイン醸造所を設立しています。

この二人が日本ではじめてワインを作った人物として知られています。

残念ながら経営難で数年で廃業してしまいますが政府の後押しもあり、ワイン事業に乗り出す人も増えていきます。

1877年(明治10年)ジャパニーズウイスキー好きなら外せないメルシャンの前身「大日本山梨葡萄酒会社」が民間企業で日本初のワイン醸造所として登場します。

しかし、「大日本山梨葡萄酒会社」も志半ばにして数年で閉業を余儀なくされます。

日本人の舌に合わなかったことや、醸造技術の未成熟、保存料などが無いので腐敗してしまう、西洋ぶどうの植樹を政府が試みるも日本の気候に合わず、害虫が発生するなどしてその大半が枯れてしまう等、問題はまだまだ山積みでした。

「大日本山梨葡萄酒会社」解散後、宮崎光太郎と土屋竜憲(りゅうけん)は、のちに「大黒天印甲斐葡萄酒」という本格ワインを世に送り出す、「甲斐産葡萄酒醸造所」を設立します、後のオーシャン株式会社です。

土屋龍憲はこの後独立し、現在も続く「まるき葡萄酒株式会社」を設立します。

この後、我が国のワイン事情は後に「日本のワインの父」と言われた「川上善兵衛」という人物が1927年(昭和2年)に代表的な国産ワインの「マスカットベーリーA」他、22品種のぶどうを生み出す事に成功します。(現・岩の原葡萄園)

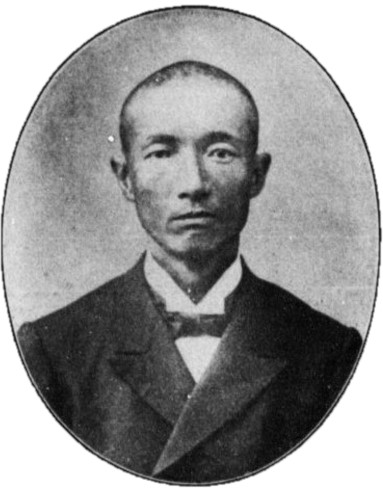

日本のワインの父こと「川上善兵衛」の肖像

2-3 向獅子葡萄酒

最初は本場スペインの葡萄酒をそのまま売っていた信治郎も芳しくない売れ行きに対し、すぐに味を調合した合成葡萄酒作りに取り掛かります。

1900年 (明治33年)開業からわずか一年あまりで店舗を大阪市西区北堀江通2丁目に移し、次いで西区西長堀北通2丁目和島橋詰に移転。

この頃から信治郎はブレンダーとしての手腕はもちろんの事、飛びぬけた経営手腕を発揮し始めます。

葡萄酒作りの傍ら川口の外国人居留地に顧客を掴むための営業や、当時まだ新聞広告もまだ浸透していなかった時代に早くから目を付けていました。

1902年(明治35年)事業拡張のため、店舗を大阪市南区安堂寺橋通2丁目に移転、この頃には奉公人を雇う程に順調に大きくなっていました。

同年、ロシアとの関係の緊張を背景に日英同盟が結ばれイギリス産ウイスキーの輸入が徐々に増えていきます。

翌年、1903年(明治36年)大阪市営で路面電車開通。

1904年(明治37年)清国で起きた義和団事件をきっかけに日露戦争勃発。

※義和団とは、列強諸国の侵略が市民の生活の破壊を招いた結果、反キリスト教運動が高まり、失業者、難民を集めて義和団を結成し外国の勢力を排除、海外製品の破壊行為に及んだ末、ついにその勢力は清政府を巻き込み、列強諸国に宣戦布告をするほどまでに拡大した秘密結社または宗教団体です。

ロシアは義和団を鎮圧するために満州に軍を派遣し、満州全土を占領します。

これを受けて、朝鮮半島もロシアに支配されかねないと危惧した日本は、イギリスと日英同盟を結んで、朝鮮半島と満州の権益をめぐってロシアに対抗しました。

これによって日露戦争が勃発します。

1906年(明治39年)西川定義と共同経営者となり鳥井商店を「寿屋洋酒店」に改称。

この時に完成したのが「赤玉ポートワイン」の前身「向獅子印甘味葡萄酒」です。

満を持して発売したのは良いものの、市場はすでに圧倒的国内シェアを誇る葡萄酒がありました。

2-4 蜂印香竄葡萄酒

神谷傳兵衛が作った、蜂印香竄葡萄酒は言わずと知れた浅草に現在もある老舗のバー「神谷バー」の商品です。1880年(明治13年)最初の屋号は「みかはや銘酒店」として東京で初めてお酒の一杯売り、いわゆるショットバーに近い業態で始めます。

その一年後1881年(明治14年)蜂印香竄葡萄酒を発売。

蜂印の由来は3年間横浜のフレッレ商会に丁稚に出ている時に、同商会が輸入していた洋酒の中にフランス・ボルドー産の「ビーハイブ・ブランデー」というものがあり、ビーハイブ(beehive)とは蜂の巣箱という意味ですが、そのロゴマークから蜂印ブランデーと呼ばれていました。

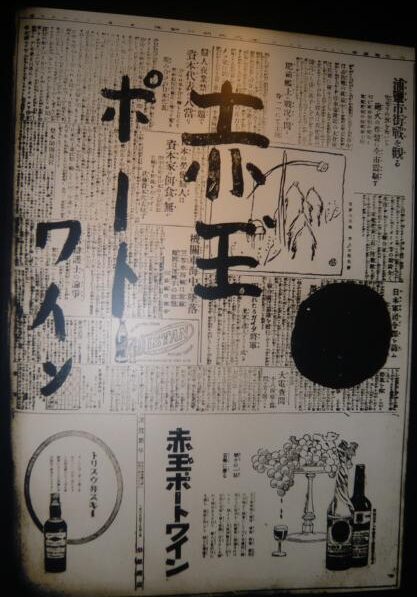

当時の蜂印香竄葡萄酒(画像出典:オエノングループ)

当時はまだ英語のラベルを読める人も少なかった為、ロゴマークを見て〇〇印と呼んでいる事が多くありました。

神谷傳兵衛は独立後の新製品に、丁稚時代に残る記憶として蜂印のデザインにしたようです。

そして「香竄(こうざん)」とは傳兵衛の父親である神谷兵助が俳句をつくる際に用いていた名前であり、親の恩を忘れないためと、この言葉のなかに「隠しても隠し切れない、豊かな香り」という意味があることに因みます。

その後、更に速成ブランデーを作り、当時の流行り病「コレラ」に効くと広まり、本人もびっくりの大ヒット。

この速成ブランデーが後に有名な「電気ブラン」となるのです。

現在でも神谷バーで蜂印香竄葡萄酒は「ハチブドー酒 赤・白」として電気ブランは「デンキブラン」と「電氣ブラン オールド」と二種類の味が楽しめます。生ビールをチェイサー代わりに飲むのが「カミヤ流」です。

今なお浅草のシンボルの一つと言える「みかはや銘酒店 (現 神谷バー)」の神谷傳兵衛に対し信治郎はどのように立ち向かっていったのでしょうか?

現在の神谷バー(画像出典:Wikipedia)

3.太陽のワイン

日々の御用聞きや卸業に加え、「向獅子葡萄酒」「向獅子印甘味葡萄酒」と、味の改良に改良を重ねていた信治郎は、ついにセレース商会で飲んだポルトガルのワインに、理想とした味に近づく事になります。

葡萄酒を作り始めてから約9年の歳月が経っていました。

日露戦争終結から2年、戦争の賠償金が得られなかった影響で東京株式市場が大暴落し、戦後恐慌が日本を襲っている時の事です。

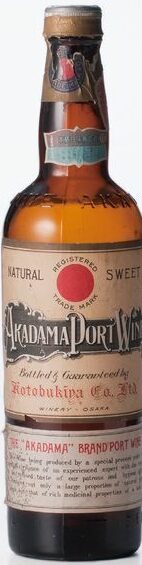

1907年(明治40年)4月1日ついに「赤玉ポートワイン」が誕生します。

太陽をモチーフとしたそのワインはまさにこれからの時代を変えていく日本の夜明けを感じさせるものでした。

3-1 赤玉ポートワイン

奉公人も数十人規模にまで抱えられる程に力をつけていた信治郎は、マンパワーを使ってまずは全員に寿屋と赤玉の文字が大きく入った袢纏を着せ、どこへ行くにも宣伝効果を発揮できるようにし、信治郎本人はまだ世間に浸透していないスーツに身を包み、当時数も少ない上、値段も280円(今の価値で400万円以上)と、高級品だった自転車「ピアス号」に跨り、界隈ではすでにハイカラな人として有名でした。

ハイカラな信治郎は広告ビジネスも積極的に取り入れていきます。

当時、新聞広告自体はありましたが、葡萄酒というジャンルで宣伝を打つのは画期的であったようで、明治40年8月19日に「洋酒鑵詰問屋、親切ハ弊店ノ特色ニシテ出荷迅速ナリ」という簡素な文言で初めて新聞広告を出します。

お米一升が10銭に対して赤玉は一本38銭、1ダースなら4円20銭、蜂印香竄葡萄酒よりもあえて高い値段にしました。

3-2 斬新でハイカラな商い

高価であるがゆえ、売り切っても更に商品を置いてくれる小売店には2ダース売ってくれると冬にはあずき色の箱火鉢を、夏には煙草盆を一つ、景品として進呈していました。

推定大正10年頃の物と思われる赤玉ポートワインの火鉢 江戸東京博物館展示(画像出典元:My Song My Foolish Heart)

今で言うノベルティ商法は江戸時代から存在し、浮世絵師に商店がオープンした日付と人気の歌舞伎役者、力士等の姿絵を描かせ、買い物客に配った「引札」という記述が出てきます。

歌舞伎を見ていたハイカラ好きな信治郎にとってはこのノベルティ商法を用いるのは不思議な事では無いでしょう。

1908年(明治41年)12月4日この時信治郎29歳、8つ年下で小崎一昌の長女小崎クニと結婚。

同年12月23日、長男「鳥井吉太郎」誕生。

この頃には全国規模の販路を持つ洋酒問屋「祭原商店」にも赤玉ポートワインを取り扱ってくれるようになり、経営が安定していきます。

その後も、その勢い留まるところを知らず、その後も広告に力を入れ続け「自家醸造品ハ特ニ御割引可仕候」「定価表目録等は御申込次第郵呈す」と赤玉ポートワインを意識した宣伝文句になっていきます。

1911年(明治44年)不平等条約改定により関税自主権回復。

それに伴い海外からの輸入品が高騰。関税がかからない国産品の需要が高まります。

同年5月14日の広告には薬用としての訴求力を前面に押し出した「滋養になる一番よき天然甘味薬用葡萄酒!!赤玉ポートワイン」

さらには「身体ヲ強クシ社会ニ活動スル近道!!今直チニ試シ給ヘ。必ズ血、肉、力、健康ヲ増ス」

「朝夕之れを飲用せば、病気を未然に防ぎ、常に健康を保ち、元気旺盛、故に長寿する事疑なし」と、医者の有効証明が添えられていた。

夜になると寿屋の店頭に赤と黒で「赤玉ポートワイン」と書かれた30個の行灯が吊るされ、寿屋と書かれた法被を着て町内を練り歩くという、今で言う看板を首からぶら下げて歩くサンドイッチマンのような広告を次々と打ち、人々の心に訴えるキャッチフレーズを試行錯誤していた信治郎は「宣伝広告のサントリー」とまで言われる現在も、この精神は受け継がれています。

この時の事を、信治郎はこう回顧しています。

「私は若い頃から洋酒を作ってきた。いくらよい品を作っても、ただ作るばかりでは売れない。

そこで新聞に広告する事を始めたが、これは大いに効果があった。

消費が減退したからと言っては広告し、製品が出来たからと言っては広告した。

よくもまあ、あれだけ広告してきたと思う。

洋酒がここまで飲まれるようになった裏には、広告というものの果たした役割の大きさを見逃すことが出来ない」(毎日新聞三万号の歩みより)

その後もノベルティ戦法は更に洗練され、後述の開函通知制度を用い、小売店で働く従業員をも味方にしていきます。

3-3 世の為人の為

信心深かった信治郎は慈善事業に近い形で有事の際、特に近くの火事の時には火叩きや鳶口を持って若い従業員を引き連れ、避難する人たちの保護や、家財道具運びの手伝いなど積極的に行いました。

赤玉の文字が入った法被が人々の記憶にこの時、強く残ったことでしょう。

家が焼けて無くなってしまった人には多額の見舞金、近くの酒屋には自ら顔を出し励ましの言葉を送ったようです。

幼少の頃より信心深い両親に育てられた影響から「施しをした人間には見返りを求めてはいけない」という「陰徳」の精神を受け継いでいました。

1911年(明治44年)2月1日、イミテーションウイスキー「ヘルメスウイスキー」発売。

同年7月1日「豆瓶利休酒」考案。リキュールは豊臣秀吉の時代に既に伝わっており「利休酒」と呼ばれていました

豊臣秀吉を敬愛していた信治郎は「鳥井寿山人(とりいじゅさんじん)」というペンネームで 「生ける豊太閤」という本を1939年(昭和14年)に出版している程です。

豊臣秀吉とはライバルだった千利休ですが、信治郎らしいネーミングセンスです。

1912年(明治45年)ストックホルムで5回目のオリンピックが開かれ、初代通天閣竣工。(1943年(昭和18年)に残念ながら火災により焼失、現在の通天閣は二代目)

この時、西川定義との共同経営を解き、東区住吉町に移転。

時代は大正へと続きます。

余談ですが、信治郎が自転車「ピアス号」を買ったお店は「五代自転車商会」と言われる所で、そこで働いていた奉公人は後に”経営の神様”と言われる「松下幸之助」が働いていました。

二人がこの時出会っていたかは定かではありませんが、後に文無会(もんなしかい)と呼ばれる交流会で二人は意気投合しています。

この交流会や知り合ったタイミングで、松下幸之助が丁稚時代に五代自転車商会で働いていた事を、信治郎に話していたかも知れません。

4.宣伝広告

1914年(大正3年)セルビア民族主義者によるオーストリア皇太子暗殺事件「サラエボ事件」を引き金に、第一次世界大戦勃発。

結果、約50か国を巻き込む形となり、イギリスと同盟を結んでいた日本も連合国側に参戦することになります。

同年、寿屋は法人組織として「合資会社寿屋洋酒店」(この時点で資本金9千円※約900万円)と名を改めます。

関東でも特約店が徐々に増え始めている頃、信治郎は広告と同時に今度は口コミを広めるための策を講じます。

4-1 芸者の口コミ

商売柄、付き合いで取引先と芸者遊びをする事もあった信治郎は、お正月松の内に芸者衆は稲穂のかんざしを挿してお座敷に上がる事に着目します。

稲穂のかんざしには本物の稲穂に鳩や鶴、梅などの根付がついており、鳥(とり)と米(こめ)で客を「取り込め」といった遊び心もありました。

そして根付の鳥の目にはダルマのように目が塗られてません。

「想い人に目を書いてもらうと結ばれる」と言ったおまじないや「稲穂のかんざしからお米を3粒もらってお財布に入れておくと、金運が上がる」と言った様々な逸話があります。

そこで信治郎は鳩の目をあらかじめ赤く塗ったかんざしを芸者衆に渡します。

そうです、赤玉です。

鳩の目がなぜ赤いのかと謎かけて赤玉を販売促進に繋げていたようです。

ほかにも芸者は月経を隠語で「日の丸」と呼んでいましたが、これを機に赤玉と言い換えてくれとご祝儀と一緒に渡しました。

老舗 銀座「かなめ」の稲穂かんざし

4-2 攻めの事業拡大

1914年(大正3年)赤玉ムスカートワイン発売。(※サントリー社史に記載、ムスカートは白ワインに使われるドイツ産の品種)

1916年(大正5年)3月、竹鶴政孝が摂津酒造に入社。

同年夏、葡萄酒の殺菌が不十分なものが瓶内発酵してしまい爆発する事件が多発。

幸いにも寿屋は摂津酒造に赤玉ポートワインの製造を一部委託していた為、難を逃れます。

この時に摂津酒造の腕のいい技師として竹鶴政孝は界隈で名が知れ渡ることになります。

1919年(大正8年)買っておいたままのリキュール用アルコールを倉庫の奥底で見つけ、熟成が進んでいる事を偶然発見し、これを加水調整した後、「トリスウイスキー」発売。

これが初代のトリスウイスキーで、3000本のみ販売されました。

翌年イミテーションウイスキー「ヘルメスウイスキー」を炭酸で割った、日本初の瓶詰ハイボール「ウイスタン」発売。

しかし、時代が速すぎたのかウイスタンの売れ行きは良くありませんでした。

大阪市西区七条通(現在の港区海岸通)に赤玉ポートワインの瓶詰専用工場となる築港工場を開設。

ポートワインの原料となるワインをスペインやチリから輸入しており、赤玉ポートワイン月間生産能力5000ダース。

更に大阪市西区富島町に輸出専用の保税工場を設けます。

この港区にある築港工場は100年経った現在も「サントリースピリッツ工場」として存在し、社内で唯一の連続式蒸留器を置く連続蒸留アルコール製造拠点として、サントリーの焼酎やRTD飲料(フタを開けてすぐに飲める飲料全般)等の様々なベースアルコールを製造しています。

この頃の人事採用は信治郎本人がやっていたのですが、信心深く新しい物が好きで凝り性。

そんな信治郎がしばらく傾倒していたものが占いで、占い師の結果を頼りに採用不採用を決めていた事もあったようです。

そして1919年(大正8年)9月1日この時ばかりは占いに頼らず、信治郎はある人物をスカウトします。

サントリーの広告を語る上で欠かす事の出来ない「片岡敏郎」という人物です。

この時、赤玉ポートワインの偽物も出回る程の人気ぶりと、大正バブルと言われる第一次世界大戦の影響における輸出の増加と勢いに乗る寿屋に、さらに同年11月1日後の寿屋2代目社長となる次男「敬三」が誕生。

4-3 広告の天才 片岡敏郎

文筆家志望だった片岡敏郎は「高野聖」や「夜叉ヶ池」などで知られる泉鏡花に師事したが筆を折る事となる。

その後1906年(明治39年)シャム(タイ)王国公使館に1909年から1912年まで勤務。

帰国後、日本電報通信社(現在の電通)に入社するも、その翌年には森永製菓に広告部長として招かれ、ヒット広告を次々と打ち出す。

この時の代表作は当時の横綱太刀山の手形に「天下無敵森永ミルクキャラメル」と書き込んだ広告は大いに評判を呼びました。

土俵に手をついた事の無い力士が手をついてしまったというダイナミックな広告。(画像出典元:森永製菓)

広告にこだわり続けた信治郎の耳にも片岡敏郎の評判は聞こえてきます。

1919年(大正8年)気が強い事で有名な片岡敏郎は信治郎に才能を買われ片岡のアイディアに一切の口出しをしない事を条件に、入社します。

片岡の初任給はなんと300円(約200万円)大学卒の初任給が平均30円の時代に、多額の給料を提示したのはそれだけ信治郎が片岡敏郎の実力を認めていた事に他ならないでしょう。

その後、入社してすぐにいかんなくその才能を発揮させます、新聞の広告欄をまるまる1ページ使った今で言う、いわゆる炎上商法の先駆けのような非常に斬新な手法でした。

その内容は新聞記事のニュース欄にわざと子供が書いたような拙い文字で赤玉ポートワインと書かれた大胆な広告を打ち出し「子供の落書きが載っている」と新聞社に問い合わせが殺到しました。

1920年(大正9年)

初代内閣総理大臣「伊藤博文」中国のハルピンにて暗殺。

この頃、近場の火事が延焼し堀川端にある北工場が全焼してしまいます。

同年3月1日富士醸造尼崎工場を譲り受け「登利寿株式会社」を尼崎市大物町に設立、信治郎はその代表取締役となり連続式蒸留器(イルゲス式)を使用し、酒類醸造および瓶詰を開始。

後にアミロ法という新式発酵法を取り入れ、ギョーム式蒸留器という大量生産に向いた蒸留器を導入。

1921年(大正10年)

大阪市東区住吉町(今の松屋町住吉)で「株式会社寿屋」を設立。

代表取締役社長に鳥井信治郎が、取締役に兄の喜蔵が就任しています。

この時ついにライバルを抜き「赤玉ポートワイン」が国内ワイン市場の60%を占めるまでに成長します。

東京市麹町区有楽町一丁目に東京支店を出店。

大阪市西区富島町の保税工場を築港工場に移転統合。

1922年(大正11年)

更なる傑作を生み出そうと川口写真館に片岡敏郎と後にサントリー角瓶のボトルデザインを担当したデザイナーの井上木它(ぼくだ)がおり、二人の熱い視線の先には一人の半裸の女性、松島栄美子が立っていました。

4-4 日本で最初のヌードポスター

情報漏洩を防ぐため、窓は締め切られ極秘に行われた撮影は6日間に及ぶものでした。

1ポーズにつき撮った枚数50枚、60枚というのは今でこそ普通ですが当時では考えられないほどの膨大な量でした。

撮影の最初は着物、肌着と徐々に脱いでもらい、ムードを壊す事の無いように、モデルに細心の注意を払いながら撮影は行われました。

後年、松島栄美子は女性自身の記事で「舞台でも胸のあいた衣装を着ていましたから、はずかしいとは思いませんでした。」と語っています。

満を持して写真を撮り終え、印刷屋へ駆け込むもすぐにポスターが発行される事はありませんでした。

信治郎は片岡の作品に口を出す事はしませんでしたが、色味だけはこだわりました。

全体を包む品のあるセピア色、その中心にひと際輝く赤玉ポートワインの赤色が信治郎の納得のいく「赤」に仕上がらなかったのです。

山口瞳・開高健の「やってみなはれ みとくんなはれ」の100pの記載によると「初春頃から、ポスター完成までは初夏の頃」とあり3~4カ月の日数を要したようです。

こだわりにこだわった日本初のヌードポスターは、貼り出されるや否やその反響は瞬く間に広がり、一般財団法人「印刷図書館」によると初版の赤系セピアのポスターはすぐ盗難に遭ってしまい、緑系のセピアを基調としたポスターが再印刷される程の人気ぶりであったと言われています。

さらにこのセンセーショナルなデザインは海を越えてドイツのポスター品評会では、ついに一等を取りました。

当時女性の肌を少しでも露出する事に多くの人が抵抗があった時代、両親や親戚からは「若い娘のすることでは無い」と言って勘当されたり警察から風紀を乱すとし、取り調べを受けたりといった事もありました。

その後、信治郎は「赤玉楽劇座」というオペラ劇団を立ち上げ、予算の関係上一年という短い期間でしたが、赤玉ポートワインを売り出すためのキャラバン隊として全国で旅公演をしながら松島江美子は劇団のプリマドンナとして活躍しました。

赤玉楽劇座(画像引用元:サントリー)

他にも派手好きな信治郎は最先端の自動バイク、サイドカーを使ってホーロー看板を全国に取り付けて回り、その道中に赤玉ポートワインのビラを配り、そのビラの中の何枚かは当たりくじのように引換券が付いているというなんとも心くすぶるものでした。

余談ですが、この信治郎が宣伝広告に使用したサイドカーは伊集院静氏の小説「琥珀の夢」を原作にしたテレビドラマでも赤いサイドカーが登場しています。

このサイドカーは限りなく当時に近い形のものを採用しており撮影に使用したサイドカーの持ち主であるビンテージハーレーを取り扱う鼓動館の藤岡氏のブログに信治郎の商店の近くにサイドカー「インディアン」の自動自転車販売所があったのでインディアン社製のサイドカーを使用していた可能性は高いと考えられます。

西洋文化が徐々に大衆に馴染み始めてきた頃、第一次世界大戦の好況を背景に、浅草寺西側に位置する興行街から数々の劇場が生まれ、西洋音楽の大衆化に大いに貢献した「浅草オペラ」と、その熱狂的なファンは「ペラゴロ」と呼ばれる程に一大ムーブメントが起こります。

1917年頃浅草オペラ「天国と地獄」上演中の様子(画像出典:Wikipedia)

しかし、1923年(大正12年)9月1日の関東大震災により衣装や小道具、劇場が使用不可になり徐々に「浅草オペラ」は衰退していきます。

時を同じくして、一躍時の人となった松島栄美子は既婚者である事を公表せずに活動していましたが実は21歳の時に「飛島常矩 とびしま つねのり」という人物と結婚していました。

しかし人気者であるがゆえ新聞記者からとうとう「松島栄美子には夫がいる」と報道されてしまい、人気が少しずつ低迷していきます。

結婚したその年に常盤座での初舞台から浅草オペラへ派生した「根岸大劇団」を経て約9年間の芸能活動から身を引く事となります。

その後の消息が分からなくなっていましたが、サントリー美術館に展示されていた松島栄美子のポスターを見て「このポスターの息子です」と名乗る人物が現れた事から、現在もサントリーと松島栄美子の一族との関係は続いているそうです。

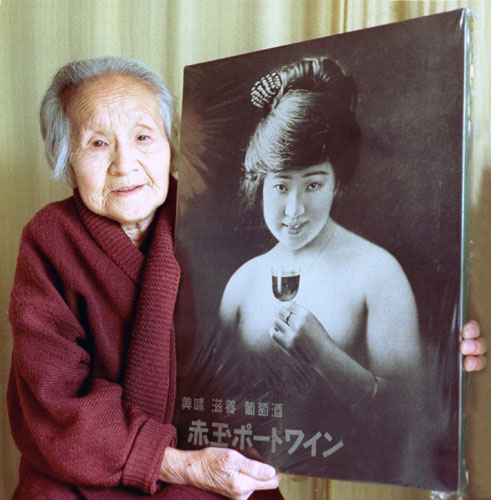

晩年の姿が松島栄美子の甥の川島徹氏の奥様のブログ「My favorite 私のお気に入り♪」によって松島栄美子ご本人が自身のポスターを手にする貴重な写真が公開されています。

松島江美子氏の晩年(画像出典:My favorite 私のお気に入り♪)

川島徹氏が撮影したその写真は、松島栄美子が亡くなる直前の事。

「気分が悪い」と手洗いから出てきたところを息子の膝にもたれかかり1983年4月7日、そのまま90年の人生の幕を閉じました。

その2へ続く。

~日本のウイスキーの歴史~

.png)