「これは本当に“ジャパニーズウイスキー”なのか?」

日本のウイスキーの世界的人気の高まりとともに、「ジャパニーズウイスキー」をめぐる定義や日本風のラベルの信頼性が問われてきました。

現在、この混乱に対して二つの枠組みが軸なり、取り組まれています。

ひとつは「ウイスキーの表示に関する公正競争規約」(以下、公競規約)。

もうひとつは業界団体でかかわるべき「ジャパニーズウイスキーの自主基準」です。

何度か提議させていただいた問題でもありますが、今回のコラムでは、二つの制度の役割分担と、そして消費者としての見方を紹介していきたいと思います。

1. 公競規約とは?

公競規約は、不当表示を防ぎ、何をどのように書くかを定めた基本法です。

簡単に言うと、「ラベル全体のルールブック」であり、読み取れる内容を紹介します。

1-1.品目

日本における「ウイスキー」表記と熟成年数ルールは以下の通り

①品目「ウイスキー」と明記できる条件

日本の酒税法上、3年未満の熟成であっても 品目名は「ウイスキー」 として表示可能。

熟成年数が短いことが理由で「ウイスキー」と名乗れなくなるわけではありません。

後述しますが、穀物以外のスピリッツが90%混和していてもウイスキーと名乗ることが出来きます。

②ラベル表記の制限(表ラベル)

表ラベルに「3年未満の熟成年数」を記載することは不可。

例:×「ウイスキー 2年熟成」「20か月熟成」

年数表記は「山崎12年」など、3年以上熟成したもののみに認められる仕組み。

裏ラベルでの取り扱い

裏面の商品説明文においては、「2年」「20か月」など熟成年数を具体的に記載することが可能。

消費者に誤解を与えない形での説明が許容されている。

また、こちらも後述しますが、『原料原産地表記』のルールも存在します。

④誤認防止のための呼称

表ラベルでは「ニューメイク」「ニューボーン」など、熟成年数が3年未満であることを示す言葉を使用できる。

これにより「一般的なウイスキー(3年以上熟成)」との差別化が明確になる。

⑤ 業界での区別

東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)などでも、扱われるように、3年未満は「ニューメイク/ニューボーン」カテゴリとして扱うのが一般的になりました。

企業の努力やこうしたコンペの実践もあり、業界全体で区別が一般化しつつあります。

1-2.原材料名

裏ラベルの記載されている原材料名には、使ったものを順番に書くルールが存在します。

| 1.モルト | 大麦を使用したウイスキー |

| 2.グレーン | トウモロコシやライなどでつくられたウイスキー |

| 3.ブレンド用アルコール・スピリッツ | 使用している場合のみ記載。 ニュートラルスピリッツ(甲類焼酎等) |

| 4.シェリー酒など | 一定量以上使用している場合は記載 |

ブレンデッドウイスキーを例で見ると

正しい表記例は

原材料名:モルト、グレーン

原材料名:モルト、グレーン、スピリッツ

NG例(順序違反)

原材料名:グレーン、モルト(←モルトは必ず先)

原材料名:スピリッツ、モルト(←順序が逆)

つまり「順序ルール」とは、

「何を先に、何を後に書くか」を統一して消費者に正しく伝える仕組みという意味です。

しかしまたここもややこしく、

法律(酒税法):原則「使用割合の多い順」

業界ルール(公正競争規約):ウイスキーに限って「モルト → グレーン → スピリッツ」の固定順となってます。

1-3.順序ルール例

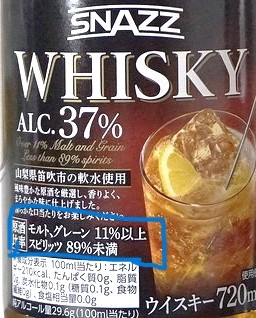

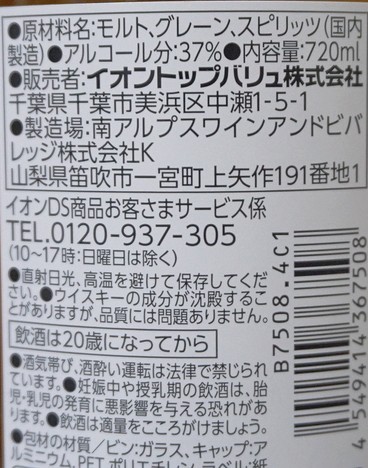

①スピリッツ混和ウイスキー

|

|

スピリッツ混和ウイスキー。裏面だけではどれくらいの配合かわかりませんが、スピリッツの表記があります。

そして表面に配合比率が記載されています。モルト、グレーンの割合は11%。スピリッツは89%未満。

中身はほぼスピリッツですが、日本の酒税法上では「ウイスキー」となってしまいます。

この場合のスピリッツは主に糖化にモルトを使用していないものや、糖蜜などから生成されるアルコールと考えられます。

トリスにもグレーンスピリッツが記載されています。

この表記の場合にはモルトを糖化に使用していますが、先述のように熟成年数は書く必要がない為、無色透明な、ウォッカやジンに使用されるグレーンスピリッツを使用していると読み取れます。

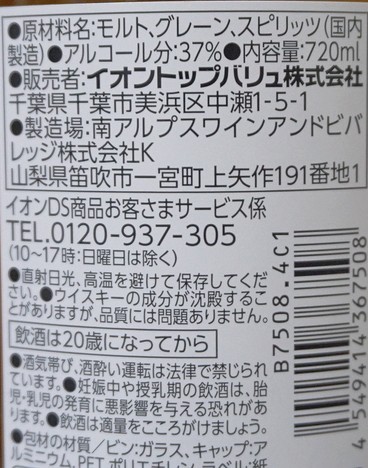

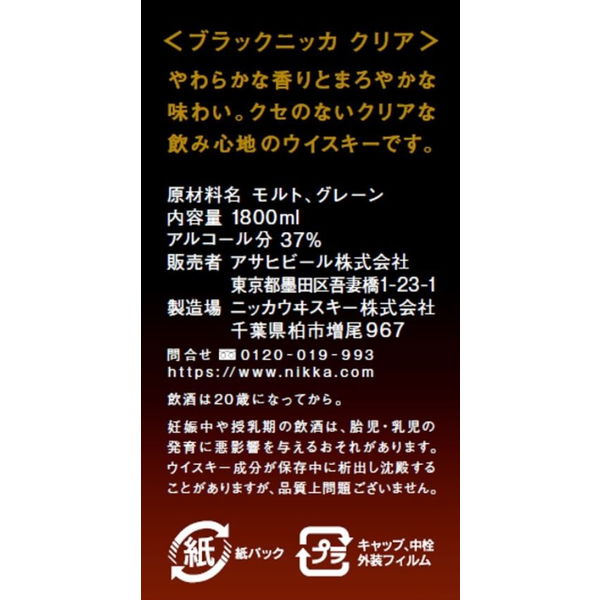

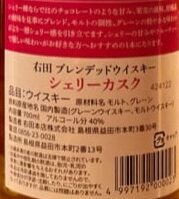

②ブレンデッドウイスキー

角、ブラックニッカ、響など

このようなブレンデッドウイスキーでは公競規約が適用されています。

順序ルール通りの記載方法で、『モルトの方が多い』ということではありません。

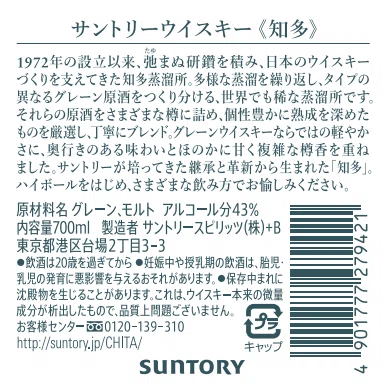

③グレーンウイスキー

知多、カフェグレーン、吉田電材蒸溜所の製品などは

モルトウイスキーを使用していないため、グレーンの表記が先に来ています。

モルトはグレーンウイスキーを製造する際、糖化工程で必ず使用されるため、記載があります。

④シングルモルトウイスキー、ピュアモルトウイスキー

山崎、竹鶴など

コチラはもちろん、モルトウイスキーのため、原材料はモルトのみ記載されています。

1-4.原料原産地表示制度と製造者など

原料原産地表示制度について

2022年の4月から原則として、加工品の原料原産地表示制度が施行され、これは酒類にも当てはまります。ウイスキーももちろん対象ではありますが、その表示方法は一般的な加工食品とは異なります。

酒類の原料原産地表示の基本ルール

●●産

原料そのものの産地を示す(例:大麦〈北海道産〉)。●●製造

原料が実質的に加工された国・地域を示す 例:モルトウイスキー(国内製造)。方式はどちらか一方のみ

「●●産」と「●●製造」は両方記載することはできず、どちらかを選んで統一する。複数産地の場合

3か所以上になるときは、多い順に2か所まで記載し、それ以降は「その他」とまとめられる。原材料の種類表記

比率が最も多い種類だけの記載で可。モルト・グレーン両方を併記するなど、より詳しい表記を行うこともある。

例1:サントリー響

サントリーは②と⑤の表記方式を採用しており、なおかつ追加で読み取れる情報があります。

原材料名はモルト、グレーン

→コチラはブレンデッドウイスキーで、公競規約に基づいた「順序ルール」により記載。

原料原産地名 左は国内製造(グレーンウイスキー、モルトウイスキー)の順。右は逆。

→本来は上位1位の原材料の原産地表示のみですが、⑤で触れたように、ジャパニーズハーモニーはグレーンウイスキーの比率が高く、ブレンダーズチョイスではモルトの比率が高いことが伺えます。双方とも記載し、ともに国内製造の為、まごうことなく「ジャパニーズウイスキー」と言えます。

ですが原産地記載方式ではないため、次の例を挙げます。

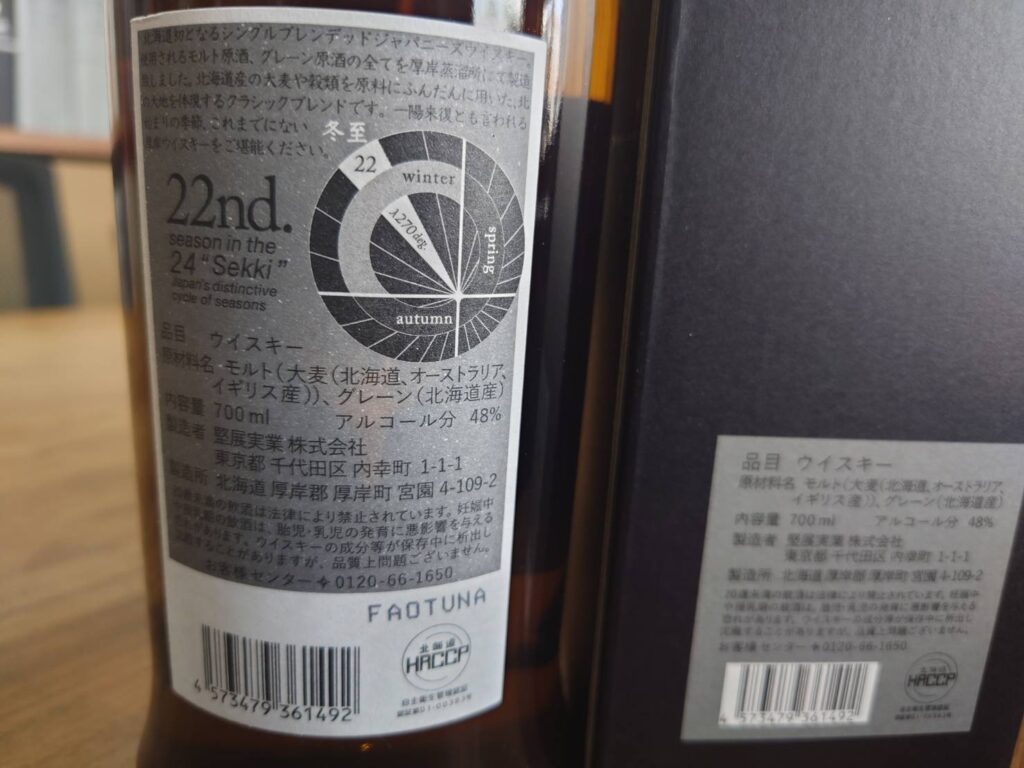

例2 厚岸 冬至

シングルブレンデッドジャパニーズと記載のあるように、全て厚岸蒸溜所内で製造されたものである事が読み取れ、表記ルールは①と④を適用しています。

シングルブレンデッドジャパニーズと記載のあるように、全て厚岸蒸溜所内で製造されたものである事が読み取れ、表記ルールは①と④を適用しています。

厚岸は①の原料の産地記載方式を採用しており、

モルト(大麦(北海道、オーストラリア、イギリス産))、グレーン(北海道産)と記載してあります。

この記載方式で読み取れることは、モルトの原料の大麦は北海道産の割合が一番多く、グレーンは北海道産の穀類のみを使用していることが読み取れます。

製造者などの記載

裏ラベルに記載のある、加工者、輸入者、製造者の違いはサントリー説明がわかりやすく記載されています。

ウイスキーのラベルにある「加工者」「輸入者」「製造者」は、製造・瓶詰めをどこで誰が行っているかによって区別されています。

以下のように使い分けられています。

「加工者」…原産国で製造されたウイスキー原酒を日本で瓶詰めした輸入製品

「輸入者」…原産国で瓶詰めされた輸入製品

「製造者」…製造から瓶詰めまでの工程をすべて実施した国産製品引用:https://www.suntory.co.jp/customer/faq/005785.html?utm_source=chatgpt.com

しかし、製造者については様々な解釈があり、意見が分かれる場面もあります。

では、何が「製造」、「加工」なのかというと、消費者庁の資料から引用し説明すると。

① 「製造」とは、その原料として使用したものとは本質的に異なる新たな物を作り出すこと

② 「加工」とは、あるものを材料としてその本質は保持させつつ、新たな属性を付加すること

引用元:3007.pdf

自ら製造していない酒類を容器に詰めたり、ろ過するなど、その本質が保持される行為は、②の「加工」に該当します。これは海外産のバルクウイスキーを国内で瓶詰めすることなどが当たります。

このほか、酒類に水や別の酒類を混和した場合の取扱いは、以下のとおりとなります。

(酒類に水を混和する場合)酒税法上、品目の変更を伴う場合(例:原料用アルコールを水で希釈して連続式蒸留焼酎とする)は、酒税法上の製造行為となりますので、①の「製造」に該当します。

この場合は海外から原料アルコールを輸入し、国内で蒸溜してスピリッツとした場合は「製造」に該当します。

一方、品目を変更しない範囲で酒類のアルコール分の調整等のために水を混和する行為は、②の「加工」に該当します。

(同一の品目の酒類の混和)

同一の品目の酒類であって、異なる品質の酒類を混和した場合には、酒税法上の酒類の製造には該当しませんが、本質的に異なる新たな物を作り出すこととなるため、①の「製造」に該当します。

(注)酒類の混和であっても、その本質が保持される場合(例:同一の品質の酒類の

混和)は、①の「製造」に該当せず、②の「加工」に該当します。

つまりは製造と記載されていても、

つまりは製造と記載されていても、

輸入ウイスキーに、先ほどの海外アルコールを蒸溜した自社製造、もしくは他社から購入したたスピリッツを添加してもこの場合は『製造』となります。

この製品などは『製造地』と記載されていますが、全て自社で製造したものでなくても、製造地と言えてしまいます。

そして原料原産地制度で説明したように、量の多いスピリッツ以外は記載の必要がない為、(国内製造)と書かれます。モルトやグレーンは海外産なのか国産なのか?このあたりは曖昧になってしまうのも現状です。

プラスで注意するポイント

年数表記は「ブレンドの中で一番若い原酒の年数」で表示。

文字の大きさ・順序・日本語表記も決まりあり。小さすぎたり英語だけではNG。

誤認表示(例:「日本製」っぽい名前を海外原酒に付ける)は禁止。

他に裏ラベルには、 「品目」「原材料」「「アルコール度数」「容量」「会社名と住所」 の5つが最低限必須。そこに年数や「○○産or○○製造」など任意情報を“正しく”加えていくイメージです。

日本洋酒組合ウイスキーの表示に関する公正競争規約及び施行規則

つまり、公競規約は「日本で売られる“ウイスキー”という商品の表示方法」全般を律する土台。ここに違反があれば、そもそも“正しいラベル”とは言えません。

しかしこれだけのルールが様々に折り重なり、企業ごとに表記の方法が違うことも消費者からすれば混乱を招く一因となっています。

記載方法もルールを守りながら裏を突くような書き方をしている企業も存在します。

この書き方でジャパニーズウイスキーでないならこのウイスキーはなんなのでしょうか?

また、強制ではない部分もあるため、規制強化などの方法をとらなければ海外で蔓延している「日本風のウイスキー」が「ジャパニーズウイスキー」として認知されていく可能性もあります。

2. 自主基準は「“ジャパニーズウイスキー”と名乗る条件」

一方、日本洋酒組合の自主基準は“ジャパニーズウイスキー”と表示できるかを決めるの要件です。

要点は次のとおり。

①原材料

麦芽は必ず使用すること。麦芽以外の穀物(とうもろこし、ライ麦など)の使用も可能。

水は日本国内で採水されたものであること。

これらの原材料は、日本国内で糖化、発酵させること。

→原産地は指定されず、輸入の穀物はもちろん使用可能。しかし製造の粉砕以外は全て国内で行うことが規定されています。②製造

糖化、発酵、そして蒸溜の工程をすべて日本国内の蒸溜所で行うこと。

→これは、海外で製造された原酒を一部でもブレンドした製品は、「ジャパニーズウイスキー」とは表示できないことを意味します。③貯蔵

熟成には、内容量700リットル以下の木製樽を使用すること。

その樽で3年以上、日本国内で貯蔵すること。

→スコッチではオーク樽の規定があり、バーボンではアメリカンオークの新樽等の規制がありますが、

日本では「木製樽」とすることで国内にある桜や栗、杉など、日本特有の、今後活用が増えてくるものも使用できる要件となっています。④瓶詰め

アルコール分は40度以上で、日本国内で容器に詰めること。

加水によってアルコール分を調整することは可能ですが、最終的な製品が40度未満ではウイスキーとは呼べません。

また、基準を満たさない商品が日本を想起させる名称・地名・国旗・元号等で誤認させる表示を行うことを禁止。消費者が“日本製らしさ”で誤解しないよう強く牽制しています。 日本洋酒酒造組合

詳しくは過去記事もご覧ください。

3. 2025年のアップデート:識別ロゴと法制化の動き

画像引用:日本洋酒酒造組合

2021年2月に日本洋酒酒造組合の自主基準としてジャパニーズウイスキーの自主基準が制定されました。

その実効性を高めるため、2025年3月に「ジャパニーズウイスキーのロゴマーク」を制定、発表が行われました。

このマークが浸透することで国内外の購入者に「ジャパニーズウイスキー」の識別が容易になるというものです。

店頭でこのロゴを見かけたら、自主基準に適合している目印として覚えておくと良いでしょう。

将来的には地理的表示(GI)や公的な製法品質基準としての法的格上げを目指すとしています。

5. なぜこの二本立てが大切か

酒税法を「大前提」としたうえで、

公競規約が「ラベルの正しい書き方」を整え、自主基準が「ジャパニーズウイスキーを名乗る資格」を定義する。

この二段構えこそが、国内外の消費者の信頼を支える柱となるべきものです。

移行期間を経て2024年春に実質的な運用が固まったことで、これからは「中身」と「表示」の整合性が問われるフェーズに移行していきます。

また、第3の柱として自主基準が設けられたことで、国内各社でグレーンウイスキーの製造が活発になり、その結果として「ジャパニーズシングルグレーン」や、より多様な「ジャパニーズブレンデッド」といった新たな製品が生まれる可能性も出てきたのではないでしょうか。