ウイスキーは、単なるお酒ではありません。

歴史と技術、そして偶然と自然の恵みが凝縮された、極めて繊細で複雑な芸術品です。

その最大の魅力のひとつは、多彩な香りと味わいを通じて、無限の表情を楽しめることにあります。同じ素材の樽でも同じように熟成はしません。

だからこそ、テイスティングはウイスキーの奥深さに触れるための大切な入り口です。

香りは人間の記憶と深く結びついており、ある香りを嗅いだとき、それにまつわる過去の出来事や感情がふとよみがえることがあります。

たとえば、スコッチウイスキーに感じるピート(泥炭)のスモーキーな香りが、家族や友人との焚き火の思い出を呼び起こすことがあります。バーボンやホワイトオーク由来の甘くて温かみのあるバニラの香りが、焼き菓子のような家庭的な安心感をもたらすこともあるでしょう。

それは私たちが、よく似たその香りをどこかで知っているからです。

熟成が生み出す多彩な風味

ウイスキーの香りや味わいは、蒸溜所の立地や原料、製法はもちろん、「樽」と「時間」が深く関わっています。

新樽由来のバニラ香、シェリー樽がもたらすレーズンのような甘さ、バーボン樽が与えるフレッシュさやカラメルの様な風味。

これらが、時間をかけてゆっくりと、しかし確実に原酒へと移っていきます。

さらに湿度や温度、貯蔵庫の環境といった自然条件、いわゆる「テロワール」も風味に影響します。

全く同じ原酒で同じ素材の樽、隣で同じ年数を熟成してもやはりどこか違いがあるのです。

テイスティングという探求

一杯のウイスキーをゆっくり味わうことは、その背景にある物語を読み解くような行為です。

香りを嗅ぎ、口に含み、変化を感じ取りながら、自分なりの印象を確かめていく。

味わいの中に、果実、花、木、スパイス、糖、煙、人工物、加工品等々が見え隠れする。その一つひとつを感じ取ることは、自分の感覚を磨くことにもつながります。

ウイスキーを探求する。という行為は、自然と人の技術が織りなす芸術に触れ、自分の感性と対話する静かな時間です。グラスの中に広がる世界に、そっと耳を澄ませてみてください。

テイスティングの3つの基本要素

ウイスキーの味わいを深く理解するためには、「香り」「味わい」「余韻」の3つの要素に注目することが基本と言われています。これらを意識して味わうことで、ウイスキーの個性や複雑さ感じ取ることができます。

1. アロマ(香り)

グラスから立ち上る香りは、ウイスキーの第一印象を決める重要な要素です。飲む前に鼻でじっくりと香りを吸い込みましょう。例えば、

-

ピート由来の海藻や潮の香り(アイラモルト)

-

バニラやキャラメルの甘い香り(バーボン)

-

ミズナラ樽由来のスパイシーな樹木の香り(ジャパニーズウイスキー)

など、ウイスキーの産地や樽の種類によって多様な香りが楽しめます。

2. テイスト&フレーバー(味わい)

実際に口に含んだ際に感じる味わいと、口内で広がる香りの融合です。甘み、酸味、苦味、スパイシーさなどが複雑に絡み合い、ウイスキーの個性を形成します。

具体例としては、

-

シェリー樽熟成によるレーズンやナッツのような甘み

-

新樽樽由来の焼きマシュマロやキャラメルの香ばしさ

-

柑橘系フルーツの爽やかな酸味

などが挙げられます。

3. フィニッシュ(余韻)

飲み込んだ後に口や鼻に残る香りと味わいのことを指します。余韻が長く続くウイスキーは品質が高いとされることがありますが、それぞれ味わいも伸びも違います。飲んだ後の満足感とも言えます。

例えば、

-

アイラモルトの長く続くスモーキーな余韻

-

ジャパニーズウイスキーのなめらかで爽やかな柑橘系の余韻

-

バニラやスパイスが穏やかに続くバーボンの余韻

など、余韻の特徴も銘柄によって大きく異なります。

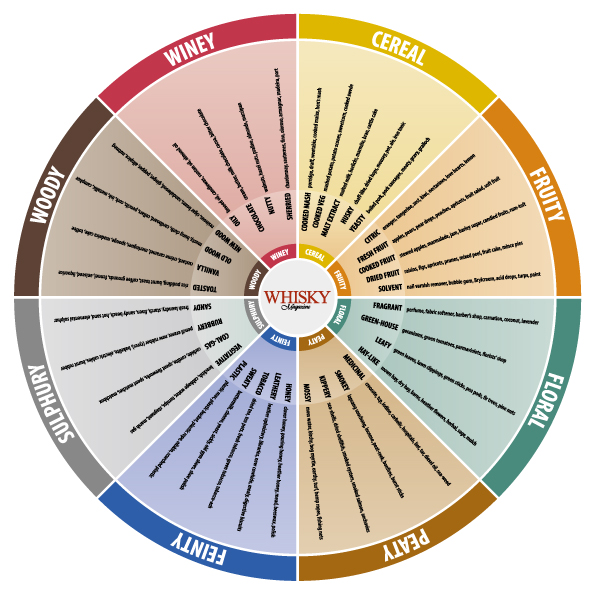

テイスティングホイールで表現を広げる

1998年に英国の『ウイスキーマガジン』で発表されたフレーバーホイールは、香りや味わいを体系的に整理し、自分の感覚を言葉で表現する手助けとなります。

出展:ウイスキーマガジン

|

ワイン相 WINEY |

オイル系:亜麻仁油、ロウソク、日焼けオイル、アーモンドオイル チョコレート系:クリーム、バター、チョコレート、ココア ナッツ系:クルミ、ヘーゼルナッツ、アーモンド、プラリーヌ シェリー系:シャルドネ、貴腐ワイン、シェリー、マデイラ、ポート |

木香相 WOODY |

焙煎系:トースト、コーヒーの出し殻、ウイキョウ、アニシード、カンゾウ バニラ系:カスタード、プリン、海綿、メレンゲ 古木系:かび臭さ、段ボール、地下室、鉛筆、コルク、インク、樟脳 新木系:樹脂、白檀、ショウガ、コショウ、オールスパイス、ナツメグ |

硫黄相 SULPHURY |

植物系:キャベツの青汁、カブ、河口付近の汽水、沼気 石炭ガス系:炭化物、花火の燃えさし、マッチ箱、コルダイト ゴム系:消しゴム、新品のタイヤ、フェノール樹脂、焼け焦げたゴム 砂地系:洗濯物、洗濯用のり、リンネル、晴れた日の砂浜 |

|

蒸溜相 FEINTY |

ハチミツ系:ハチミツ、ハチミツ酒、蜜蝋、研磨剤 皮革系:革張りの家具、新品の牛革製品、粗挽き粉、全粒粉ビスケット タバコ系:乾燥茶葉、紅茶、タバコ、タバコの灰 汗臭系:チーズ、イースト、古い運動靴、靴クリーム プラスチック系:ビニール合羽、ポリバケツ、燃えたプラスチック |

|

穀物相 CEREAL |

麦芽汁系:茹でトウモロコシ、オートミール、麦粥 調理野菜系:マッシュポテト、茹でたジャガイモ、スイートコーン 麦芽エキス系:麦芽乳飲料、ミロ(ネスレ)、ぬか、牛の固形飼料 もみ殻系:もみ殻、乾燥ホップ、エールビール イースト系:茹で豚、ポークソーセージ、生肉、ゾウモツ |

|

果実相 FRUITY

|

クエン酸系:オレンジ、みかん、レモン、柑橘類の皮、キウイフルーツ 果物系(非加熱):リンゴ、洋ナシ、モモ、アンズ、イチゴ、フルーツキャンディー 果物系(加熱):煮リンゴ、マーマレード、ジャム、大麦糖、砂糖漬けの果物 ドライフルーツ系:レーズン、イチジク、アンズ、プルーン、柑橘皮の砂糖漬け 溶剤系:マニキュア除光液、フーセンガム、飴玉、テレピン油、ペンキ |

|

草花相 FLORAL |

芳香系:香水、洗濯用柔軟剤、理髪店、カーネーション、ココナッツ、ラベンダー 温室系:ゼラニウム、青いトマト、パルマバイオレット、花屋 草葉系:葉っぱ、芝刈り、若木、エンドウ豆のさや、もみの木、松の実 干草系:干し草、ヒースの花、ハーブ、セージ |

|

泥炭相 PEATY |

薬品系:クレオソート、ヨード(消毒液)、病院、衛生用品、タール、ディーゼル油、海藻 スモーク系:正山小種紅茶、お香、泥炭の煙、焚き火、燃えさし 魚介の燻製系:貝の干物、牡蠣のスモーク、スモークサーモン、アンチョビ コケ系:苔清水、樺の木、ヤチヤナギ、芝土、麻縄、漁網 |

自分の感性で、過去の思い出と共に香りと記憶を行き来する

けれど、ウイスキーの世界に足を踏み入れたばかりの頃、海外の専門誌やテイスティングノートを読んで、少し戸惑ったことがありました。

「ハニーサックルの香り」「古いレザーの工場の風味」「チェリーウッドの余韻」――どれも魅力的な表現ではあるものの、正直に言えば、よくわからない。

日本で生まれ育った私にとって、その香りや味は馴染みのないもので、どこか距離を感じてしまったのです。

でも、ある時ふと気づいたのです。テイスティングは、誰かの言葉をなぞるものではなく、自分の感覚で感じ取ることが何より大切なのだと。

たとえば柑橘系の香り――それが海外で言われる「レモン」や「ライム」ではなく、私には「夏みかん」や「柚子」として感じられることがある。

シェリー樽の熟成香、私には和菓子の「栗きんとん」を思わせるときもあります。突飛な表現かもしれません。でも、それが自分の感覚に正直な言葉なら、それが正解です。

「タバコの煙を浴びた葡萄」など、実際には嗅いだことのないものを思い浮かべる。

苺のニュアンスとスポンジケーキのような香ばしさ、クリームのような乳酸的な香りを合わせて「ショートケーキ」と表現するように一言で、複合的な香りを表現することも楽しみの一つです。

香りは人間の記憶と深く結びついています。ある香りを嗅いだ瞬間、忘れていた風景や思い出がよみがえる。

私がウイスキーを好きな理由も、まさにそこにあります。

子どもの頃に食べた駄菓子の甘さ、大人になってようやく味わえるようになったビターな嗜好品。つい最近食べた季節の果物や料理。

それらが、グラスの中の一杯に不意に立ち現れてくる。

ウイスキーを飲むという体験が、自分の過去を、人生の記憶をたどるような時間になるのです。

だから私は、テイスティングノートを書くときも、他人の表現ではなく、自分の言葉を選ぶようにしています。たとえそれが不格好であっても、自分の記憶と感覚に根ざした言葉のほうが、ずっと味わい深いはずです。

まとめ

ウイスキーのテイスティングは、香り・味わい・余韻の3つの要素を通してその個性を深く理解する旅です。

ピートの種類、樽の影響、そしてテイスティングホイールを活用した表現の幅を広げることで、飲むたびに新しい発見があるでしょう。もし苦手な香りであっても、ネガティブな表現は控え、造り手への敬意を持ってウイスキーの世界を楽しんでください。

最後に:ジャパニーズウイスキーのおすすめ書籍

世界的なトレンドを巻き起こしている「ジャパニーズウイスキー」の事をもっと知りたい、もっと勉強したいという方は、是非こちらの書籍をおすすめいたします。

(1).Whisky Galore(ウイスキーガロア)Vol.54 2026年2月号

巻頭は「スコッチ蒸留所名鑑」第4弾としてサントリーグローバルスピリッツの7蒸留所を大特集!

[特集]

◆日本のクラフト蒸留所最前線

火の神蒸溜所/マルス津貫蒸溜所/嘉之助蒸溜所

◆沖縄泡盛紀行

八重泉酒造/忠孝酒造/沖縄県酒造協同組合

◆世界でもっとも急成長を遂げるインドの「インドリ」ウイスキー

◆北アイルランドのウイスキー その特徴と10ブランドを紹介

[ブランド解説]

◆「ザ・ニッカ リミテッド」 次の100周年へ向かうニッカの“現在地”を表現

[イベントリポート]

◆初開催! ジャパニーズクラフトウイスキーフェスタ2025

◆Whisky Festival 2025 in Tokyo

(2).ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー

世界的にも有名なウイスキー評論家で、ウイスキー文化研究所代表 土屋守先生の著書「ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー」です。

ウイスキーの基礎知識、日本へのウイスキーの伝来、ジャパニーズウイスキーの誕生、広告戦略とジャパニーズウイスキーの盛隆、そして、現在のクラフト蒸留所の勃興まで。日本のウイスキーの事が非常にわかりやすくまとめられた一冊。

(3).ウイスキーと私(竹鶴政孝)

日本でのウイスキー醸造に人生を捧げた、ニッカウヰスキー創業者・竹鶴政孝。ただひたすらにウイスキーを愛した男が自らを語った自伝の改訂復刻版。若き日、単身スコットランドに留学し、幾多の苦難を乗り越えてジャパニーズ・ウイスキーを完成させるまでの日々や、伴侶となるリタのことなどが鮮やかに描かれる。

(4).新世代蒸留所からの挑戦状

2019年発売。世界に空前のウイスキーブームが到来しているいま、クラフト蒸留所の経営者たちは何を考え、どんな想いでウイスキー造りに挑んだのか。日本でクラフト蒸留所が誕生するきっかけを作った、イチローズ・モルトで有名なベンチャーウイスキーの肥土伊知郎氏をはじめとする、13人のクラフト蒸留所の経営者たちが世界に挑む姿を綴った1冊。

(5).ウイスキーライジング

2016年にアメリカで出版された『Whisky Risng』の日本語版であり、内容も大幅にアップデート。ジャパニーズ・ウイスキーの歴史が詳細に記述されているだけでなく、近年、創設がつづくクラフト蒸溜所を含む、日本の全蒸溜所に関するデータも掲載。そのほかにも、今まで発売された伝説的なボトルの解説や、ジャパニーズ・ウイスキーが飲めるバーなども掲載されています。

(6).ウイスキーと風の味

1969年にニッカウヰスキーに入社した、三代目マスターブレンダーの佐藤茂夫氏の著書。

『ピュアモルト』『ブラックニッカクリア』『フロム・ザ・バレル』の生みの親でもあり、なかでも『シングルモルト余市1987』はウイスキーの国際的コンペティションWWA(ワールド・ウイスキー・アワード)にて「ワールド・ベスト・シングルモルト」を受賞。

竹鶴政孝、竹鶴威の意志を引き継いだブレンダー界のレジェンドが語る今昔。