1.天下の分け目

1923年(大正12年)

第一次世界大戦の戦後恐慌が未だ猛威を振るう。

1月22日、三男「道夫」誕生。

本格的なウイスキー作りにいよいよ取り掛かりたいと考えていた信治郎は、三井物産からの紹介で当時のスコットランドの醸造学の権威ムーア博士と雇用契約を結ぼうと連絡を取ると『日本に腕のいい技師がいる。しかも日本人だ』と意外な返事が返ってきます。その人物は信治郎が摂津酒造の腕利きとして以前から注目していた人物、「竹鶴政孝」でした。

1-1 キャンベルタウンのあの男

竹鶴政孝はスコットランドにあるエルギンのロングモーン蒸溜所とキャンベルタウンのヘーゼルバーン蒸溜所で研修後、竹鶴ノートを岩井喜一郎に託し、いざ蒸溜所を建設しようとした時に世界恐慌がそれを許さず、竹鶴政孝は摂津酒造を退社。

科学の教師をしながらウイスキー作りへの情熱を燻ぶらせている所に信治郎は現れます。

1923年(大正12年)

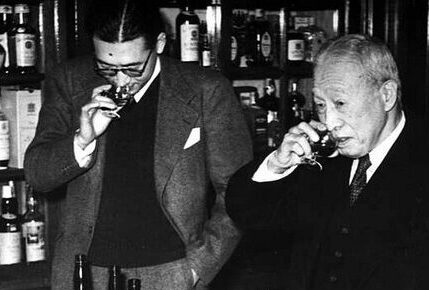

6月、竹鶴の元に訪れ三度の交渉の末、10年間の雇用契約、年棒4000円(約1000万円)で竹鶴政孝がついに寿屋に入社。

信治郎がどれだけの期待を寄せていたか、この金額から伺い知れます。

7月、開函通知制度実施開始。

開函通知制度とは小売店に届いた赤玉ポートワイン4ダース入りの大きな箱を開けると一枚のはがきが同封されており、店名を書いて返送すると割戻金が送られてくるという、いわゆるリベートシステムを採用。小売店からデータを集め商品の流れを確かめる流通調査が主な目的です。その他にも取引先の小売店で働く従業員に向けて万年筆やシャープペン、財布などを同梱しプレゼントしました。従業員たちは次の赤玉を発注し景品を貰おうと我先にと売りはじめました。

9月、関東大震災により、東京出張所被災。

10月、関東大震災の傷跡も癒えぬ内になんと信治郎は大阪府三島郡、島本村大字山崎に、用地を買収し、我が国最初のウイスキー蒸溜所『山崎蒸溜所』の建設に着手します。

1-2 ジャパニーズウイスキーの始まり

山崎は、万葉の歌にも詠まれた水生野(みなせの)と言われる日本の名水100選の一つにあたり、千利休もこの「離宮の水」を用い茶室「待庵(たいあん)」で豊臣秀吉をもてなしたとされています。

この待庵は現在、千利休が実際に茶室を作成したという確かな証拠があるものとして伝わる現存する唯一の茶室です。

|観光情報検索|京都府観光ガイド-~京都府観光連盟公式サイト~.png)

利休の茶室「待庵」 (画像出展:京都府観光ガイド)

木津川、桂川、宇治川の三川が合流しており、大阪の平野と京都の盆地の接合点で濃霧が発生し、空気が乾燥しにくい特性を持つ土地です。

竹鶴政孝は北海道余市でのウイスキー作りを勧めましたが、信治郎はウイスキー作りの品質はもちろん商品搬出のしやすさ、町から近い事で工場内の見学も視野に入れており、商人としての知見で政孝を説得するに至ります。

ムーア博士に水質調査を依頼し、軟水のなかでも硬度の高い軟水でウイスキー作りに打ってつけであるとお墨付きをもらい、幸いにも近くに果樹園等が無く、ウイスキー酵母の発酵を妨げる有害な菌が無い事でミクロフローラ的にも良いと、まさに様々な条件が奇跡的に折り重なって、この山崎の地でジャパニーズウイスキーの歴史的な第一歩を歩み始めます。

12月28日、ウイスキー製造免許に関する申請書を大阪税務監督局へ提出。

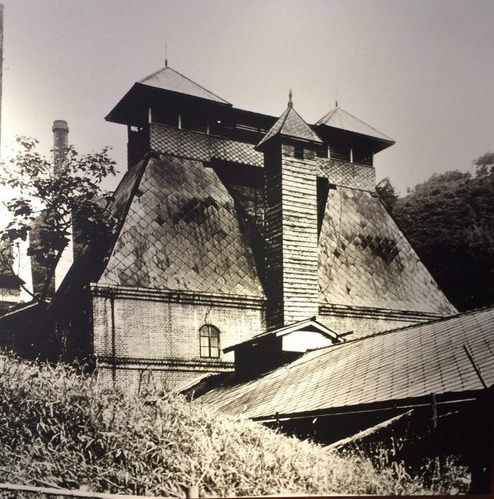

山崎蒸留所の乾燥塔

1924年(大正13年)

4月7日、山崎蒸溜所にウイスキー製造免許下付される。

4月15日、山崎蒸溜所起工式が行われる。

この頃よりウイスキーの運用資金を生み出すために様々な商品が次々に開発され、販売、事業の拡大を図ります。

同年10月、築港工場に加味品工場を設けパームカレーを製造販売

11月11日山崎蒸溜所完成。

この日、11月11日を記念して現在も隣接する椎尾神社にて秋の祭礼が執り行われています。

12月より蒸溜作業を開始。

ここまで蒸溜所の場所の選定、建設と大変な苦労がありましたが、もうひとつの壁が酒税でした。この頃の酒税は清酒を中心に考えられた税法で、造石税というものでした。造石税は作ったお酒の量に対して税率が決まります。

造石税を適用されると、蒸溜したばかりのまだ売りに出せない原酒にすぐさま課税されてしまいます。

ウイスキーへの理解を求め、信治郎は関係当局に何度も嘆願し、出庫税という結果を勝ち取ったのです。

12月、日本茶精株式会社の製造技術を寿屋が指導し、レモンティーシラップ「レチラップ」を発売。

1-3 スモカとビール

1926年(大正15年)

7月、喫煙家用半練りの歯磨き粉「スモカ」を製造発売。

紙袋入りの粉歯磨が主流の時代に潤製丸缶入り高級歯磨粉として注目を集めます。片岡敏郎の打ち出すキャッチフレーズは「タバコ飲みのスモカ」とし日刊紙の小スペースに毎日のように広告を掲載したのが功を奏し爆発的な人気に。

スモカ歯磨き粉(画像提供元:スモカ公式サイト)

12月25日、大正天皇が崩御し元号は昭和へと変わります。

1927年(昭和2年)

9月1日、社長信治郎への社内での呼び方については「主人」または「大将」と呼ぶように全社員に通達。(※サントリー社史に記載してあります)

1928年(昭和3年)

10月17日、東京出張所を日本橋区蛎殻町一丁目六八に移転。

同年12月1日、カスケードビールを製造する「日英醸造株式会社」の麦酒工場を買収、横浜工場とし翌年からビールの仕込みを開始します。この時、竹鶴政孝が横浜工場の工場長を兼任することになります。

この年からサントリーの長い歴史の中でビール事業は苦戦が続き、信治郎は事業から撤退を決意します。

その後1963年に二代目社長「佐治敬三」が再び事業を再展開、佐治敬三の死後、鳥井信一郎、佐治信忠と世代を超えて意思を繋ぎ続け、なんと45年をかけて2008年サントリー史上初めてビール部門黒字の悲願を達成します。

山崎蒸溜所内に醤油工場を設けトリスソース発売。

1929年(昭和4年)

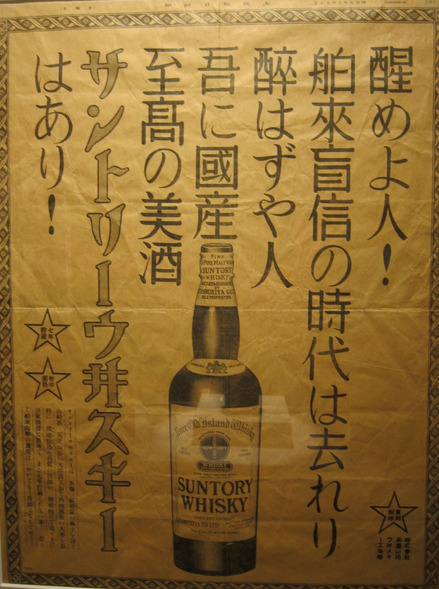

4月1日、我が国最初の本格ウイスキー『サントリーウイスキー白札』が発売されます。

2.我が国初のウイスキー

『サントリーウイスキー白札』の値段は4円50銭。

価格を比較してみると清酒は一升2.1円(約40銭)国家公務員の初任給が約75円、大卒初任給73円、中卒となると30円~35円ほどの給料となり、昭和5年ごろの日雇い労働者の日給は1円60銭なので『白札』がどれほどの高級志向として売り出していたかという事がよく分かります。

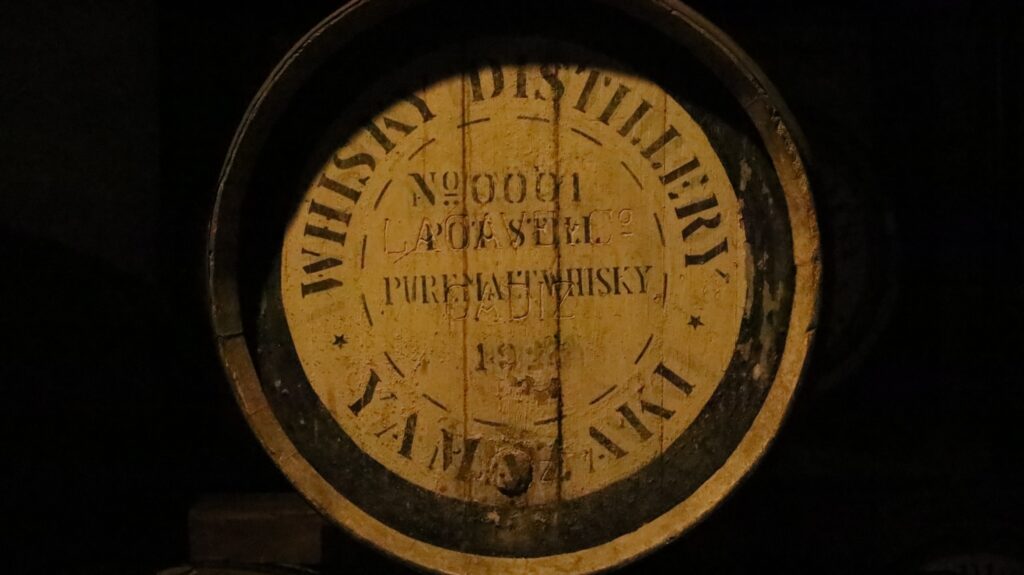

河内産二条大麦で品種は大麦ゴールデンメロン種、使用された樽は赤玉ポートワインの原料に使われていた物と思われる、スペインのカディス産シェリー樽。

製麦はフロアモルティングでピートはスコットランドからの輸入。モルトミルとマッシュタンは、ポーティアスのライセンス会社、イギリスのリーズにあるブリュワーズエンジニア社と言われています。

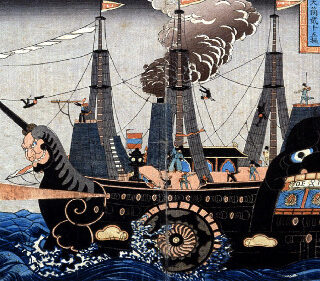

ポットスチルは石炭直火で、初留釜は谷甚鉄工所、再留釜は渡辺銅工所がそれぞれ製作しています。直径約3.4m、高さ約5.1m、重さ約2トンという巨大なポットスチルを、蒸気船に乗せて淀川をさかのぼり、陸揚げの後はコロを敷き列車が通るのを考慮し深夜に運ばれました。

信治郎の日本初のウイスキーは素材、機材共に一切隙の無いものでした。

2-1 断じて舶来を要せず

全てにおいて妥協することなく世に白札を送り出しますが、時代を先取りし過ぎていた事、主なターゲットである上流階級層や信治郎のすすめで白札を飲んだ顧客達から「焦げ臭くて飲めない」と意見が出てしまいます。

ピートの焚き過ぎと大日本麦酒から分けてもらっていたビール酵母と発酵工程に主な要因があったようです。

今ならそのスモーキーな味わいが好評を博したかもしれませんが、当時の日本人の舌が西洋文化にまだまだ馴染めていない事が最も大きな原因でした。

この白札の最初の第一号目のウイスキー樽が実は山崎蒸溜所に現在も保存されています。現在は「サントリーホワイト」として、いまなお多くの人に愛されています。

時を同じくして「新カスケードビール」発売。

同年10月24日、アメリカの株式市場ウォール街で通称「暗黒の木曜日」と言われる株価大暴落による世界恐慌が起きます。

自国の経済の安定化を図る為、日本は満州の領地拡大へと舵を切っていきます。

1930年(昭和5年)

5月1日「サントリー白札ポケット瓶」発売

同日「サントリーウイスキー赤札」(現在サントリーレッド)を発売。ブレンドを変えて国産ウイスキーの第二弾を発売するも、やはり振るわず。

さらに新カスケードビールに続いて「オラガビール」を発売。

当時の26代目内閣総理大臣であった田中義一の口癖で「おらが」自分がの意であり当時、流行していた事がオラガビールの由来になっています。

「トリスカレー」「トリス胡椒」発売。

2-2 吉太郎入社

1931年(昭和6年)

3月1日、長男鳥井吉太郎、神戸の高等商業卒業後(現在の神戸大学)22歳で寿屋入社。

4月、日本産業協会の総裁「伏見宮殿下」山崎蒸溜所視察、この時の様子を竹鶴政孝は「ウイスキーと私」にて「私も張り切ったが、このときの鳥井さんはこれまでの苦労が報われたような喜び方であった。」と語っています。

8月、吉太郎は信治郎の後継者となるべく竹鶴政孝の3度目のイギリス渡航に同行、吉太郎は政孝の家に同居していたり政孝の妻リタとも深い親交があったようです。

9月、満州事変勃発

サントリーウイスキーをベースとしたカクテルを一般から募集。このイベントが我が国最初のカクテルコンペと言われています。

1932年(昭和7年)

3月15日、鳥井吉太郎取締役副社長就任。

同年5月1日、合成清酒「千代田」発売

同年6月1日、濃縮リンゴジュース「コーリン」発売

「コーリン」(画像出展:川原の一本松)

落語家立花家 花橘(たちばなや かきつ)を台湾に派遣し台北放送にて赤玉ポートワインの広告放送を3日間実施。我が国初の広告放送と言われています。(※これには諸説あり、丸美屋が初めてとも言われています)

同年10月1日、現在の「サントリー角」の前身となる10年貯蔵の「サントリー特角」発売。

因みにWikipediaや他のサイトでも散見されるので念の為触れておくと、サントリー特角ではなく、サントリー十年ウヰスキー角瓶発売との表記もあります。

2-3 逝くクニと、去る片岡

様々な商品を開発し、その度に広告を打つも、やはりウイスキー事業が波に乗らず経営困難に陥った結果、ついに当時、最も勢いのあったドル箱とも言えるスモカ歯磨きの製造販売権の売却を決意。

1932年(昭和7年)

10月31日、片岡敏郎は寿屋を去る事を決意、スモカへ移籍します。

11月1日、スモカ歯磨の製造販売権を藤野勝太郎(株式会社寿毛加社)に譲渡。

前年、昭和6年製の刻印の入ったウイスキー樽が無かった事が伝わっています。ウイスキーを作る材料すら仕入れられないほどの困窮具合だったようです。

1933年(昭和8年)

台湾(台北市京町2丁目1)に出張所開設

8月23日、急性の伝染病を患い鳥井クニ死去(享年46歳)

※現在も信治郎とクニの年忌法要を比叡山で行っている事をサントリーHD代表取締役副社長の鳥井信宏氏が明言しています。

1934年(昭和9年)

1月12日、禁酒法への反感が高まるアメリカにサントリーウイスキー輸出開始。

2月1日、ビール事業解体、東京麦酒株式会社にその醸造販売権一切を譲渡し、大日本麦酒株式会社がその株式を買収。

この時の心境を竹鶴政孝は、こう記しています。

「売り渡し価格は300万円で、当時としては大変高く売れ、寿屋にとっては有利な取り引きとなった。しかし工場長である私にとってショックであったことはいうまでもない。」

3.竹鶴政孝、北へ

3月1日、実はこの時すでに竹鶴政孝の契約期間は、10年の満了からもう2年も過ぎていました。

長男吉太郎の面倒を見てくれと頼まれていた事もあり、先延ばしにされていましたが政孝の母の死と40歳を目前に控えた政孝は、寿屋の退社を決意します。

その後、竹鶴政孝は北海道余市へ向かい大日本果汁から始まり、ニッカへと邁進していきます。

4月19日、山崎工場内にあった醤油工場廃止。

6月21日、日本ワインの父こと川上善兵衛との共同出資、共同経営による株式会社寿葡萄園(現、岩ノ原葡萄園)設立。

10月15日、道明寺工場(大阪府南河内郡道明寺村、現在は藤井寺市)を建設し、葡萄酒、果汁の製造開始。

また、同時に横浜工場のコーリン製造を引き継ぐ。

1935年(昭和10年)

リンゴ酒シャンパン「ポンパン」、生葡萄酒「ヘルメスデリカワイン(赤白)」「ヘルメスシャンパン」を製造発売。

ブランデーの蒸留開始。

3-1 戦前のカフェー、バー全盛期突入

1936年(昭和11年)

濃縮ジュース「トリスグレープジュース」「トリスオレンジジュース」「ヘルメスドライジン」「ヘルメスイタリアンベルモット」「カンロチュウ」を製造発売。

12月28日、鳥井喜蔵取締役退社。

研究科本格的リキュールの開発を行う。

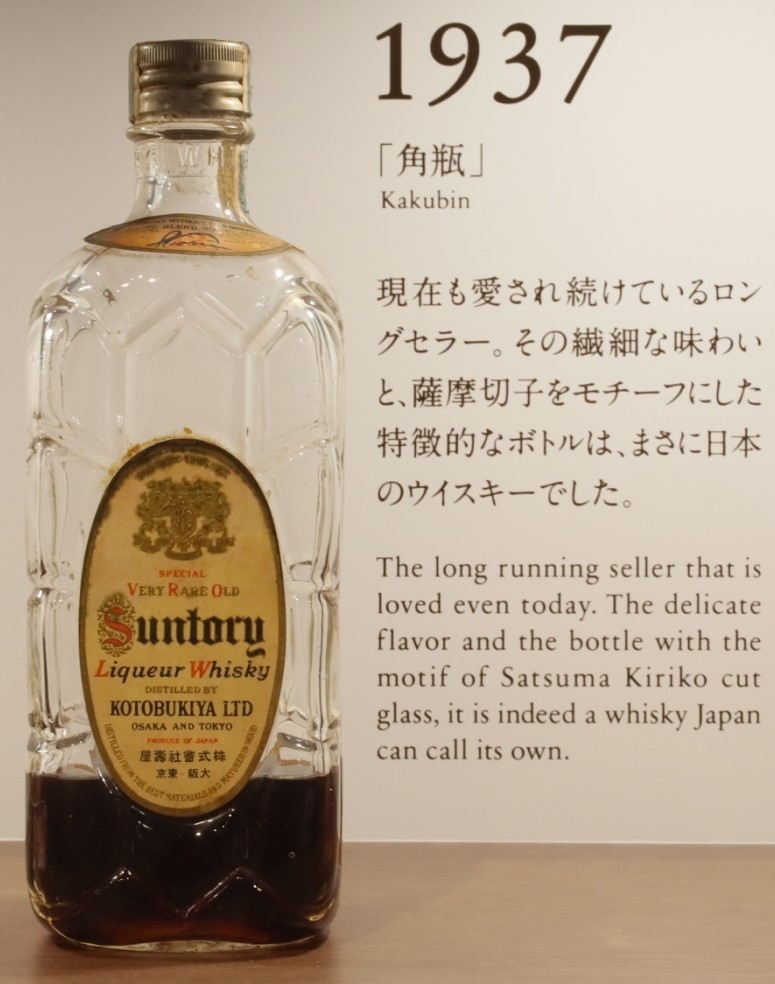

1937年(昭和12年)

のちのベストセラーであり現在も発売中のサントリー角瓶の前身となる

「サントリーウイスキー十二年もの角瓶(亀甲型)」を発売。

この頃よりカフェーやバーはさらに盛隆を極め、その影響から日本人が舶来品を手に出来る機会も増え、それに伴いサントリーウイスキーも認知が広まり、人気に火が付きます。

この影響で潤った寿屋は社員への年間のボーナスを増やした結果、一桁間違っているのではないかと給料の一部を返しに来る社員がいたというエピソードまであります。

7月7日盧溝橋事件発生

3-2 日中戦争勃発

日華事変または日中戦争勃発。

日独伊三国防共協定が結ばれる

サントリーに次ぐ二番目のウイスキー「トミー」が東京醸造から発売。

1938年(昭和13年)

大阪梅田にサントリーバー出店

「ヘルメスブランデー」「日の丸焼酎」を製造発売

1939年(昭和14年)

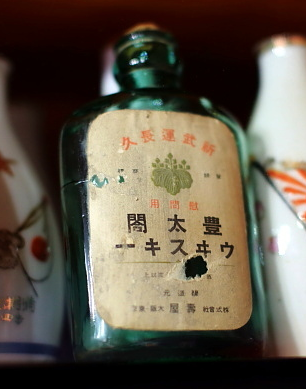

3月、豊国神社の御守付き慰問用「豊太閤ウイスキー」発売

「豊太閤ウヰスキー」武運長久の文字がある (画像引用元:さてもさての見て歩き)

5月、日本軍とソビエト軍が衝突ノモンハン事件発生

7月15日、国民徴用令公布

戦時下の重要産業の労働力を確保するために、厚生大臣に対して強制的に人員を徴用できる権限を与えたもので、これにより国民の経済活動の自由は完全に失われる事になります。

8月1日、自著『生ける豊太閤』を刊行。

8月2日、大阪北浜に直営喫茶店「トリス」を開店しトリス紅茶のPRを行なう。

9月3日、第二次世界大戦勃発。

1940年(昭和15年)

3月1日、広島県加茂郡竹原町で葡萄酒を醸造開始。

3-3 片腕

9月23日、取締役副社長、鳥井吉太郎死去(享年33歳)心筋梗塞が原因とされています。信治郎は「片腕をもぎとられてしもた。日本の医学はあかん」と語っています。

その数カ月後、後を追うように11月15日、元取締役鳥井喜蔵死去(享年72歳)

奇しくも同じ日に「サントリーウイスキーオールド」の製作を「発表」

この発売ではなく「発表」というのはウイスキーは贅沢品、嗜好品であることから戦時中の統制の影響を受け、オールド発売にふみ切れなかったようです。

愛する者を失い、いつ戦火でウイスキーを失ってもおかしくない時代、鳥井信治郎61歳の秋の事でした。

4.失意の中でも

クニ、吉太郎、喜蔵と度重なる別れを経て、信治郎は残った家族はもちろん家族同然の従業員の為になおも奮起します。

1940年(昭和15年)

大阪工場にてグレーンウイスキー(オールドブレンド用)を製造開始。

道明寺工場に新鋭ブランデー蒸溜機設置、本格的ブランデーの量産を開始。

1941年(昭和16年)

日本海軍がハワイの真珠湾に対して奇襲攻撃を仕掛ける、太平洋戦争へ。

1942年(昭和17年)

日本軍マニラ占領に続き、シンガポール占領。

4-1 見上げれば爆撃機

アメリカB25爆撃機13機日本本土を初空襲

11月10日、寿産業株式会社(代表取締役鳥井善之助 ※信治郎の甥)を設立、カレー、胡椒等の香辛調味料、金粉、珈排を製造販売

小笠原諸島で見つかった貴重な寿屋のイカリ印のウイスキー(画像出典元:小笠原陸域専門ガイドマルベリー)

1943年(昭和18年)

2月1日、日本軍ガダルカナル島撤退開始

6月1日、沖縄工場竣工、航空燃料ブチルアルコール、エチルアルコールの製造開始海軍用「サントリーウイスキー(イカリ印)」を特製納入

1944年(昭和19年)

1月4日、海軍省の命によりジャワ島スラバヤ市クンバンジュボンに、ジャワ工場を建設し、航空燃料を製造するため社員を派遣。

2月25日「決戦非常措置要綱」発令。

高級な娯楽とされるカフェーや劇場やバーなどの一年間の休業命令を余儀なくされてしまいます。

その代わりに登場したのが公営の「国民酒場」です。

入り口で券を買ってビールや酒を1合もしくは1本だけ出してくれる場所で、たとえ一本、一合でも長蛇の列ができ、割り込みなど喧嘩も絶えなかったそうです。

4月11日、軍の命令により、大阪工場の隣接地を買収し、大阪第二工場を建設。航空燃料の製造を始めます。

4-2 大阪工場軍需会社指定

4月25日、海軍大臣より軍需会社に指定され、大阪工場がその指定工場となります。

6月30日、大都市に疎開令。学童も集団疎開

7月2日、サイパン島日本軍全滅

11月24日、東京初の大空襲

1945年(昭和20年)

3月1日、硫黄島日本軍全滅

3月13日、空襲により東区住吉町の本社社屋全焼、臨時営業所を北区堂島中通一丁目に開設 6月1日、空襲により、大阪工場および大阪第二工場被災し、工場の大半焼失

8月6日、広島原爆投下に続き、8月9日、長崎に原爆投下

8月15日、日本「ポツダム宣言」を受諾、無条件降伏し太平洋戦争終結

4-3 終戦

その後ポツダム宣言執行の為、連合国軍機関「GHQ」が日本に設置されます。GHQが最初に行ったのは戦争資材を全部押さえることでした。

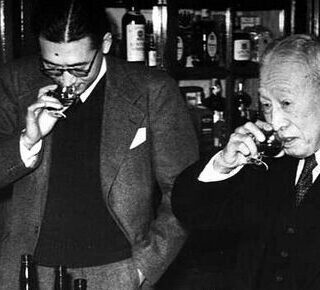

大阪は東京より約1週間遅かったが、東京では多くの物が押さえられていきました。その中にはウイスキーの樽もあり、アルコールの入っているものは全て押収されました。その情報は大阪にいる信治郎にも届いていました。

押収される事を危惧した信治郎は一度隠そうとしました。しかし、隠すよりも何か別の方法があるのではと思い、むしろ進駐軍に近づいて、ウイスキーを納入していくことを考えました。

10月1日、駐留軍総司令部サントリーウイスキーの納入を指令

これに伴い米軍GI用ウイスキー「ブルーリボン」を発売。

米軍GI用ウイスキー「ブルーリボン」画像引用元:ジャパニーズウイスキーデータベースwiki

10月9日、被災後の本社を北区堂島浜通二丁目二ノ一に移転し臨時営業所を廃止

11月1日、米軍将校用ウイスキー、「レアーオールド」を発売

戦後にも関わらず信治郎は山崎の原酒を守る為、七転八倒しながらも失敗を恐れず時代の波に乗り続け、ついにはGHQお抱えのウイスキーとなります。

後編へ続く

~日本のウイスキーの歴史~