T&T TOYAMAの初のジャパニーズボトラーズ、「THE LAST PIECE」が発売されました。

「ジャパニーズエディション」は国内5か所の蒸溜所の原酒をブレンド、「ワールドエディション」は国内5か所に加え、国内で追加熟成させたスコッチモルトをブレンドしています。

青い方がジャパニーズエディション、赤い方がワールドエディションとなっております。

1.メーカー

T&T TOYAMA

| 設立 | 2021年 |

| 本社所在地 | 〒939-1308 富山県砺波市三郎丸208 |

| 所有蒸溜所 | ー |

| 所有熟成庫 | 井波熟成庫 |

| 熟成庫所在地 | 富⼭県南砺市井波 |

「T&T TOYAMA」の詳しい情報はこちらもご覧ください。

2.蒸留所

2-1.江井ヶ嶋蒸溜所

| 所在地 | 〒674-0065 兵庫県明石市大久保町西島919 |

| 操業開始 | 1919年 |

1891年 焼酎貯蔵庫「二番蔵」完成 ※後にウイスキー貯蔵庫となる

1919年 ウイスキー免許取得、蒸留所設立

同年 地ウイスキー「ホワイトオーク発売」

1984年 新蒸留所竣工

2007年 初のシングルモルトウイスキー「あかし」8年発売

2019年 ホワイトオーク蒸留所から江井ヶ嶋蒸溜所に名称変更

ポットスチル2基を三宅製作所製のものに新調

2020年 高価格帯の「江井ヶ嶋」ブランドをリリース

あかしが作られているのは兵庫県明石市の江井ヶ嶋にあるホワイトオーク蒸留所。

現在は江井ヶ嶋蒸溜所と改名しており、その理由は外国人観光客に分かりやすくする為だそう。

小さな漁村である江井ヶ嶋は1年を通して心地よい気候にあり、内海の明石海峡のすぐそばで、温暖な海洋性の気候の恩恵を受けています。

ウイスキーとワインの製造免許を取得したのが1919年。

日本で初めてウイスキーの蒸留が行われたのは1923年山崎蒸溜所ですが、日本で初めてウイスキー蒸留の特許を取得したのは1919年江井ヶ嶋蒸溜所(旧 ホワイトオーク蒸留所)でした。

1919年といえばジャパニーズウイスキーの父、竹鶴政孝氏がスコットランドへウイスキー蒸留を学びに行っていた頃。

早い段階でホワイトオーク蒸留所が存在していたことに驚かされます。

しかし特許は取得したものの、正しいウイスキー造りの製法は伝わってきていなかったため、当時作られていたのはウイスキーを模倣したイミテーション・ウイスキーだったといわれています。

引用元:江井ヶ嶋蒸溜所公式HP

江井ヶ嶋蒸溜所の情報はこちら↓もご覧ください。

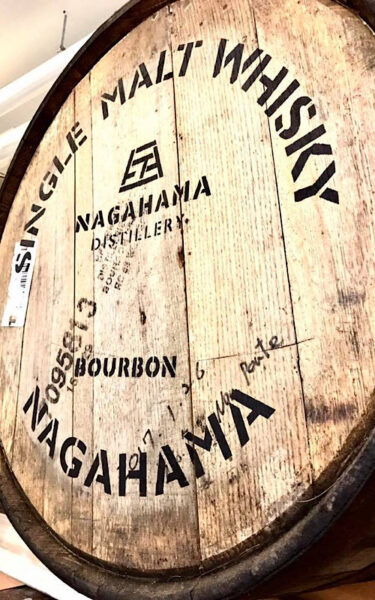

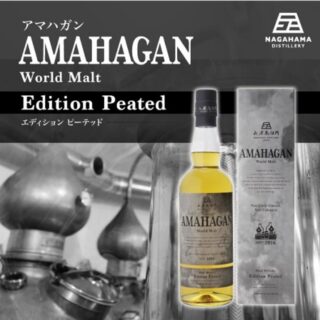

2-2.長濱蒸溜所

| 所在地 | 〒526-0056 滋賀県長浜市朝日町14-1 |

| 操業開始 | 2016年(平成28年)11月1日 |

滋賀県びわ湖北部にある日本最小クラスの長濱蒸溜所は、クラフトビールの醸造所とレストランを併設しています。大手ウイスキーメーカーを含めてもレストランを併設している蒸留所は少なく、クラフトウイスキー蒸留所となればごく稀な存在です。

設置された個性的なポットスチルの形状はウイスキーづくりのまさに原点を感じさせます。

長濱蒸溜所は元々は江戸時代から米蔵だったところを改修し、1996年からビールづくりが始まりました。その後、2016年にウイスキーづくりのための設備を導入。建物の中は吹き抜けになっていて、1階に糖化槽と蒸留器を設置、2階に粉砕機と発酵槽が設置してあります。

ポットスチルは初留2基、再留1基で、加熱方式は間接蒸気のひょうたんのような形をしたアランビックタイプのポットスチルで、ブランデーの蒸留に使われることが多いポットスチルを使用しています。このアランピックタイプのポットスチルは日本のクラフト蒸留所の中では現在長濱蒸溜所だけが使用しています。特徴としては、酒質がクリアで柔らかく雑味の少ないものが出来るメリットがあります。

創業から今に至るまでの間で試行錯誤が繰り返されました。大きな変更点は麦芽の粉砕比率を変更したり、発酵時間を当初60時間だったところを今では72時間に変更。また、蒸留器を2基から3基に増設。創業時は初留釜が1000リットル、再留釜が500リットルでしたが、再留釜も入れ替えて、3基全て1000リットルに統一。あとはスコットランドの蒸留所に倣って、再留器の洗浄をほとんどしていない。など、創業後およそ4年間で様々な変化をしてきました。

- 画像出典:長濱蒸留所公式Facebook

- 画像出典:長濱蒸留所公式Facebook

長濱蒸溜所の詳細情報は、こちらの記事もご覧ください。

https://jpwhisky.net/japanesedistillery-1447/#4-9″]

2-3.桜尾蒸溜所

桜尾蒸留所(SAKURAO DISTILLERY)

| 所在地 | 〒738-8602 広島県廿日市市桜尾一丁目12番1号 |

| 操業開始 | 2018年1月 |

広島県の株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリーは、1918年創業の老舗の酒造メーカー。

実はウイスキー造りの歴史は深く、1938年~1989年までモルトウイスキーの製造・販売を行っていました。当時蒸留された原酒は、戸河内にあるJR西日本の鉄道用試掘トンネルを活用した貯蔵庫に保管されていました。

2008年、戸河内の貯蔵庫に貯蔵されていた原酒と輸入原酒をブレンドして作る「戸河内ウイスキー」を販売開始しました。(9割はヨーロッパへの輸出とのこと。)

操業100周年事業として2017年12月、高品質のシングルモルトウイスキーを生産するために新たに設備を導入し、広島発のクラフト蒸留所「SAKURAO DISTILLERY」を建設。2018年1月から蒸留開始。

| 2017年12月 | SAKURAO DISTILLERY 竣工 |

|---|---|

| 2018年10月 | SAKURAO DISTILLERY VISITOR CENTER オープン |

| 2019年 | SAKURAO DISTILLERY 二期工事(グレーンウイスキー蒸留設備導入・ウイスキー貯蔵庫新設) |

| 2021年3月 | 株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリーに社名変更 |

- SAKURAO DISTILLERY|広島が世界に贈る、クラフト蒸留所

- SAKURAO DISTILLERY|広島が世界に贈る、クラフト蒸留所

2-4.三郎丸蒸留所

| 所在地 | 〒939-1308 富山県砺波市三郎丸208 |

| 操業開始 | 1953年(2016年改修) |

1952年創業の北陸で唯一の蒸留所。

戦後の米不足のなか1952年にウイスキー製造免許を取得。以来、冬は日本酒を仕込み夏の間のみウイスキーを蒸留。年間200仕込み。今後は300仕込みを計画中。

操業当初からスモーキーなウイスキーにこだわりアイラピーテッド麦芽と最近では富山県産ピーテッド麦芽で仕込んでいます。 自然の風味を生かすため、冷却濾過や着色は一切していないのが特徴です。

2018年、三宅製作所の最新のマッシュタンを導入。

2019年、地元企業の老子(おいご)製作所と協業して鋳造製のポッドスチル「ZEMON(ゼモン)」を開発。

2020年、木桶の発酵槽を1基導入。

他の蒸留所との大きな違いは世界初の鋳造製のポッドスチル「ZEMON(ゼモン)」を採用。

大きな特徴は3つ。

①鋳物工法により型による成形が可能になり短納期での製造が可能。また、低コストで十分な肉厚をもたせることができ、本体の高寿命化を期待できます。

②鋳造による自由な造形により様々な酒質を実現。また、パーツごとのユニット化により消耗した部品のみの交換や機能の拡張に対応します。

③銅が約90%、錫が約8%含まれる銅錫合金によりつくられています。錫は銅の約3倍の価格で取引される高級な金属です。

錫は古来より酒の味をまろやかにするといわれており、酒器や焼酎の冷却器に用いられてきました。ZEMONは銅と錫の2つの効果により高品質な蒸留酒の製造に貢献します。

引用:若鶴酒造公式HP

三郎丸蒸留所の情報はこちら↓もご覧ください。

2-5.非公開

3.商品名と写真

3-1.THE LAST PIECE ジャパニーズエディション Batch No.1

THE LAST PIECE JAPANESE EDITION Batch No.1

3-2.THE LAST PIECE ワールドエディション Batch No.1

THE LAST PIECE WORLD EDITION Batch No.1

4.特徴

日本のクラフト蒸留所5か所の3年以上熟成された原酒を使った世界初のブレンデッドモルトジャパニーズウイスキー。

フルーティーでスモーキー。各蒸留所の個性がパズルのピースのように組み合わさり、それぞれが主張しながらも1つにまとまり、複雑で豊かな味わいを楽しめる。

引用:ジャパニーズウイスキー|THE LAST PIECE ジャパニーズエディション Batch No.1

日本クラフト蒸留所5か所の原酒を構成の半分以上使用し、厳選したスコッチモルトとブレンド。

日本のクラフト蒸留所の豊かな個性を繋ぐ、熟成した原酒の華やかなフルーティーさに、シェリー樽原酒のまろやかな甘さとウッディネス。厚みのある芳醇な味わい。

引用:ジャパニーズウイスキー|THE LAST PIECE ワールドエディション Batch No.1

4-1.テイスティングノート

|

商品名 |

THE LAST PIECE ジャパニーズエディション Batch No.1 | THE LAST PIECE ワールドエディション Batch No.1 |

| 香り | ドライなアルコール臭が、徐々に開いてくる。柑橘、ハーブ、蜂蜜様な香り。スモーキー。 |

ナッツや蜂蜜、熟したフルーツを思わせる香り。ミントなどの爽やかなアクセントと、若干のスモーキー。 |

| 味わい |

モルティ。パイン等の甘み。ウッディネス系の苦みを伴う。柑橘、スモーキーフレーバーが後から顔を出す。 |

ナッティ。蜂蜜、シロップなどの甘み。熟成感も感じる。ほのかにスモーキーフレーバー。 |

| 余韻 | スモーキーでビター。モルトの甘さ、苦さが長めに続く。 | 甘みから徐々にミントなどのハーブに。ピーティかつモルティ。 |

4-2.商品スペック

| 商品名 | THE LAST PIECEジャパニーズエディション Batch No.1 | THE LAST PIECE ワールドエディション Batch No.1 |

| アルコール度数 | 50% | 50% |

| 酒別 | ブレンデッドモルトジャパニーズウイスキー | ブレンデッドモルトウイスキー |

| 内容量 | 700ml | 700ml |

| 販売本数 | 限定300本 | 限定800本 |

| 希望小売価格 | 22,000円(税込) | 12,100円(税込) |

| 発売日 | 2022年4月19日 | 2022年4月19日 |

5.受賞歴

現時点では受賞歴はありません。

6.価格

6-1.メーカー希望小売価格

|

商品名 |

THE LAST PIECE ジャパニーズエディション Batch No.1 | THE LAST PIECE ワールドエディション Bacth No.1 |

| 内容量 | 700ml | 700ml |

| 希望小売価格 | 22,000円(税込) |

12,100円(税込) |

6-2.メルカリでの転売価格

メルカリでの転売価格は、2本セットでは56,000円、ワールドエディションのみでは21,000円となっています。(※2022年5月16日時点)

6-3.ヤフーオークション落札価格

ヤフーオークションでの落札価格は、最安17,500円、最高68,000円、平均47,300円です。(※2022/5/16時点より過去180日間の統計情報)

6-4.楽天、ヤフーショッピング、Amazon

通販サイトでの出品は確認できておりません。(※2022年5月16日時点)

6-5.BAR新海での提供価格

当サイトが運営する「BAR新海」では、ジャパニーズエディションは1杯、45ml:7,260円 、30ml:4,840円、15ml:2,420円。ワールドエディションは1杯、45ml:3,960円 、30ml:2,640円、15ml:1,320円にて提供しております。

7.まとめ

モルティで濃厚なジャパニーズエディションと、ナッティでやや甘みの強いワールドエディションは、おそらく好みの別れる2本なのではないかと思います。

ジャパニーズエディションでは、強めのアルコール臭とパイン系の酸味のある甘み、ウッディネスで、力強い印象がありましたが、ワールドエディションでは、ナッティでいて熟したフルーツや蜂蜜を連想させる甘みと、スコッチモルトのしっかりした感じが印象に残ります。

曰く、「非公開の蒸溜所の原酒がいい仕事をしている。割とわかりやすいかも?」とのことです。本記事の筆者もいくつか予想はしておりますが、実際は今現在では明かされていません。数多くのウイスキーを飲まれてきている方なら、もしかしたら特定できるのではないでしょうか?

ついに発売されたジャパニーズウイスキーのみを使ったボトラーズ。日本のウイスキーの発展を実感せずにはいられません。この先の日本のウイスキーの更なる発展に期待が高まります。

■三郎丸蒸留所をはじめ、使用されている蒸溜所に関するその他の記事も是非ご覧ください。

最後に:ジャパニーズウイスキーのおすすめ書籍

世界的なトレンドを巻き起こしている「ジャパニーズウイスキー」の事をもっと知りたい、もっと勉強したいという方は、是非こちらの書籍をおすすめいたします。

(1).Whisky Galore(ウイスキーガロア)Vol.50 2025年6月号

『ウイスキーガロア』6月号、巻頭特集はシングルモルトを世界に知らしめたディアジオ特集・後編。

メーカー別に蒸留所を集成・徹底解説する新シリーズ「スコッチ蒸留所名鑑」を始動。

第1弾ではスコットランドに30の蒸留所を擁するディアジオ社が登場!

最新号ではスペイサイド・アイラの20蒸留所を一挙掲載します。

[巻頭特集]

スコッチ蒸留所名鑑 [第1弾 ディアジオ 後編]

ディアジオ社の蒸留所を一挙紹介 <スペイサイド・アイラ編>

カードゥ/モートラック/クラガンモア/グレンエルギン/ローズアイル/カリラ/ラガヴーリン/ポートエレン/オスロスク/ベンリネス/ダルユーイン/ダフタウン/グレンダラン/グレンロッシー/マノックモア/リンクウッド/インチガワー/ストラスミル/グレンスペイ/ノッカンドオ

◆Chinese Whisky ――国家級 中国威士忌 最新事情

叠川(チュアン)蒸留所/沃林(オーリン)クーパレッジ/青島(チンタオ)蒸留所

◆日本のクラフト蒸留所最前線

新道蒸溜所/朝倉蒸溜所

◆ジャパニーズクラフトの開拓者たち[第6回] 小正嘉之助蒸溜所 小正芳嗣氏

(2).ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー

世界的にも有名なウイスキー評論家で、ウイスキー文化研究所代表 土屋守先生の著書「ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー」です。

ウイスキーの基礎知識、日本へのウイスキーの伝来、ジャパニーズウイスキーの誕生、広告戦略とジャパニーズウイスキーの盛隆、そして、現在のクラフト蒸留所の勃興まで。日本のウイスキーの事が非常にわかりやすくまとめられた一冊。

(3).ウイスキーと私(竹鶴政孝)

日本でのウイスキー醸造に人生を捧げた、ニッカウヰスキー創業者・竹鶴政孝。ただひたすらにウイスキーを愛した男が自らを語った自伝の改訂復刻版。若き日、単身スコットランドに留学し、幾多の苦難を乗り越えてジャパニーズ・ウイスキーを完成させるまでの日々や、伴侶となるリタのことなどが鮮やかに描かれる。

(4).新世代蒸留所からの挑戦状

2019年発売。世界に空前のウイスキーブームが到来しているいま、クラフト蒸留所の経営者たちは何を考え、どんな想いでウイスキー造りに挑んだのか。日本でクラフト蒸留所が誕生するきっかけを作った、イチローズ・モルトで有名なベンチャーウイスキーの肥土伊知郎氏をはじめとする、13人のクラフト蒸留所の経営者たちが世界に挑む姿を綴った1冊。

(5).ウイスキーライジング

2016年にアメリカで出版された『Whisky Risng』の日本語版であり、内容も大幅にアップデート。ジャパニーズ・ウイスキーの歴史が詳細に記述されているだけでなく、近年、創設がつづくクラフト蒸溜所を含む、日本の全蒸溜所に関するデータも掲載。そのほかにも、今まで発売された伝説的なボトルの解説や、ジャパニーズ・ウイスキーが飲めるバーなども掲載されています。

(6).ウイスキーと風の味

1969年にニッカウヰスキーに入社した、三代目マスターブレンダーの佐藤茂夫氏の著書。

『ピュアモルト』『ブラックニッカクリア』『フロム・ザ・バレル』の生みの親でもあり、なかでも『シングルモルト余市1987』はウイスキーの国際的コンペティションWWA(ワールド・ウイスキー・アワード)にて「ワールド・ベスト・シングルモルト」を受賞。

竹鶴政孝、竹鶴威の意志を引き継いだブレンダー界のレジェンドが語る今昔。