世界が認めたジンと、注目のウイスキーづくり

八海醸造・ニセコ蒸溜所 見学レポート

北海道・ニセコ町にて2020年より稼働している八海醸造のニセコ蒸溜所を訪ねてきました。

この蒸溜所の名を一躍有名にしたのが、ここで製造されるクラフトジン「ohoro GIN(オホロジン)」。2024年2月、イギリスで開催された国際的な酒類コンペティション「World Gin Awards 2024」にて、クラシックジン部門の「World’s Best(世界最高賞)」を受賞。世界的な評価を得たことで、国内外の注目が一気に集まりました。

もともと、ニセコ蒸溜所ではウイスキーの製造もおこなっており、今回の見学では、ウイスキー造りの現場や、蒸溜所のこだわり、最新の取り組みなどを拝見させていただきました。

ニセコの自然と共生するように設計された施設、そして北の大地の風土を活かした酒造り。そこには、南魚沼の酒蔵として知られる八海醸造ならではの哲学と挑戦が息づいています。

1.ニセコ蒸溜所

|

|

1-1.ニセコの自然と共に育むウイスキー

新潟・魚沼の地で長年にわたり日本酒やウイスキーの製造を行ってきた八海醸造(八海山)。

その経験を活かしつつ、新たなステージとして選ばれたのが北海道・ニセコ町でした。

新潟の苗場のスキー場における地方創生の一環として、15年前よりニセコの視察を重ね、

その中でニセコの気候と環境がモルトウイスキーの熟成に非常に適していることが分かり、この地での本格的なウイスキー造りを決断。町との連携のもと、ニセコ蒸溜所が誕生しました。

建設にあたっては、町有地を借り受け、自然を損なわないことを前提に計画が進められました。敷地内の木々は切らず、建材には地元産の間伐材(カラマツ)を約2,000本も使用。地産地消の理念のもと、地域の自然と共存する蒸溜所が完成しました。

ニセコ蒸溜所を訪れてまず圧倒されるのは、その建築美です。建物はすべて木造で造られており、目に入るのは地元産のカラマツ材をふんだんに使用した温もりある空間。その本数はなんと約2,000本にも及びます。

|

|

|

一歩足を踏み入れると、蒸溜の香りと共に木の香りがほのかに漂い、「圧巻」という言葉がふさわしいほどのスケールと美しさに心を奪われます。

無駄のない洗練された設計と、清潔感のある厳かな雰囲気。ここが単なる酒造施設ではなく、自然と美意識が共存する場であることがすぐに伝わってきます。

製品にもその繊細な哲学が息づいています。

ウイスキーは「上品で繊細な味わい」を目指し、原料と発酵、熟成にいたるまで丁寧な造りが徹底されています。一方、ジンは「クリア&スムース」な口当たりにこだわり、ohoro GINとして世界的な評価を獲得しました。

特に注目したいのは、ニセコ特有の気候が熟成環境に良い影響を与えている点です。冬季の12月から3月にかけては来場者の約7割が海外からのゲスト。パウダースノーを求めて世界中から観光客が集まります。

ニセコは、雪の質に加えて気温が下がりすぎないという特徴があり、これがウイスキー熟成にとっても理想的な条件となっています。

1-2. 蒸溜所詳細

ニセコ蒸溜所で使用されている仕込み水は、ニセコアンヌプリ山の伏流水。この地域の地下深くを長い年月かけて流れてきた清らかな水は、硬度33程度の軟水で、八海山のある新潟・魚沼の水質にもよく似ています。やわらかく、クセがなく、酒造りに理想的な水質。

この水は井戸から汲み上げ、大型の貯水タンクに保管され、蒸溜所全体で使用されています。また、タンクの隣にはその水を温めたものを保管する同サイズのタンクもあり、こちらも糖化工程などで使用されます。

自然の恵みをそのままに活かし、酒の味わいへと丁寧に反映させているのが印象的です。

1-2-1.ジンの製造

未来へ「続く」クラフトジン

ニセコ蒸溜所でつくられているクラフトジン「ohoro GIN(オホロジン)」。その名は、アイヌ語で「続く」という意味を持つ言葉「オホロ」から名付けられました。

製造に使用されているのは、ドイツ、アーノルドホルスタイン社製のハイブリッド式蒸溜機。この設備はジン専用で使用されており、スティーピング、ヴェイパー、双方に対応できる高機能なものを採用しています。

ジンの香りの要となるボタニカルは、ジュニパーベリーをはじめ、ジンのベースボタニカルに加え、ヤチヤナギ、ニホンハッカ、グレープフルーツ、ライム、レモン、柚子など、多彩なボタニカルを使用。

これらを1日かけてベーススピリッツに浸漬し、翌日に蒸溜することで、素材本来の香りと風味をしっかりと引き出しています。

ジン製造においても、ニセコ蒸溜所は地域とのつながりを大切にしたものづくりを行っています。

その代表的な例が、ニセコ町の町花「ラベンダー」を使用した特別仕様のohoro GIN。なんと、使用されているラベンダーは地元の高校生たちが育てたもの。丁寧に乾燥・選別された花が、ジンのボタニカルとして香り付けに使われています。

蒸留後はすぐに瓶詰めせず、約3週間かけて酒質をなじませてからボトリングを行うのがスタイル。蒸留からボトルになるまで約1ヶ月という流れで、風味の落ち着きを重視した仕上げが施されています。

蒸留後はすぐに瓶詰めせず、約3週間かけて酒質をなじませてからボトリングを行うのがスタイル。蒸留からボトルになるまで約1ヶ月という流れで、風味の落ち着きを重視した仕上げが施されています。

1-2-2.ウイスキーの製造

① 仕込みと原材料

仕込み量:1バッチあたり1トンの麦芽を使用。週3回の仕込みを実施。

原材料:クリスプ社(英国)のモルトを輸入使用。

② 糖化と発酵

糖化設備

スロベニア製のマッシュタンを使用

醪のアルコール度数は約7%

発酵時間は4日間

1バッチあたりの麦汁は約5,000リットル

発酵槽:ダグラスファー(ベイマツ)製の木桶。日本木槽製のものが3基

ドラフは近隣地域で飼料として再利用されている。

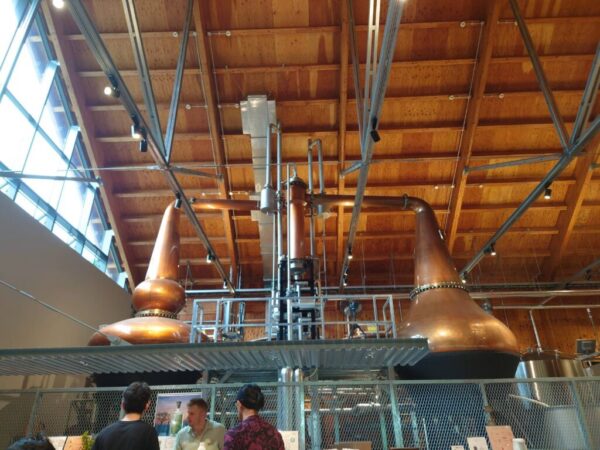

③ 蒸溜工程

蒸溜器はおなじみのフォーサイス社製

初留器:ストレート型、再留器:バルジ

平行ストレートネックで熱源はスチーム加熱式

蒸溜ステップとして

5000L/7% の醪を初留 →2000L/20%に

さらに再留により → 500L/65〜70% のニューポットに

1回の仕込みで得られる原酒量は400〜500L、後述の熟成においてもパンチョン1本分ほど

④ 熟成と貯蔵

公開されている樽の種類は6種類

- ホワイトオーク新樽(有明産業製、450Lパンチョンサイズ)

- バーボン樽

- フレンチワイン樽

- 日本ワイン樽

- シェリー樽(オロロソ、ペドロヒメネス、クリーム)

- 組み替え樽なども活用をしている

サイズは大型のものが多く見受けられた。

※貯蔵庫の建物もなんと木製で驚きがあります。

第一熟成庫(ダンネージ式):約400樽

第二熟成庫(ラック式):最大1000樽まで収納可能(現在約350樽ほど収容)

将来的な拡張はもちろん構想中だが、建設コストの高騰により慎重に検討。

⑤ 気候・熟成環境

気温の特徴

夏は近年は30℃程度が普通になっている。

冬は-15℃前後まで冷え込むが、極端な寒さにならないことがニセコのパウダースノーの理由でもある。

このニセコ特有の気候は、熟成環境としても好条件であり、大型の樽でゆっくりとした熟成がなされる。

⑥今後ウイスキーの展望

ニセコから世界へ、熟成の物語

八海醸造は、すでに新潟・魚沼の蒸溜所にてシングルグレーンウイスキー「魚沼 8年」をリリースしており、ウイスキーづくりにおける実績を積み重ねています。

一方、ニセコ蒸溜所で製造されたモルト原酒も、すでに約5年熟成されたストックが存在。今後は、2つの蒸溜所の原酒でつくられるブレンデッドウイスキーの先行リリースを予定しており、蒸溜所の個性が活きた味わいが市場に登場する見込みです。

そして何より注目されるのが、ニセコ産シングルモルトの将来的な展開。

こちらは10年以上の熟成期間を見据えた長期計画となっており、時間をかけて丁寧に育まれた原酒が、いつか世界を驚かせる一本として完成する日が待たれます。

自然と共に歩み、地域とつながりながら、唯一無二の味わいを目指すニセコ蒸溜所。

ここから始まるウイスキーの物語は、まだその序章にすぎません。

最後に:ジャパニーズウイスキーのおすすめ書籍

世界的なトレンドを巻き起こしている「ジャパニーズウイスキー」の事をもっと知りたい、もっと勉強したいという方は、是非こちらの書籍をおすすめいたします。

(1).Whisky Galore(ウイスキーガロア)Vol.52 2025年10月号

【巻頭特集】

日本のクラフト蒸留所最前線2025

計画段階も含めるとついに130ヵ所近くになった国内クラフト蒸留所から、今回は7ヵ所をピックアップ。

ベンチャーウイスキーの苫小牧グレーンウイスキー蒸留所のほか、ガロア初公開となる蒸留所も紹介。

●掲載蒸留所

玉野アセンド蒸留所/高藏蒸留所/伊勢蒸留所/泉州蒸溜所/久住蒸溜所/サワマチ蒸溜所/馬追蒸溜所/苫小牧蒸溜所

サントリーの伝統が息づく「工房」へ

The Tasting 話題の30本

飲んで謎解き!? 土屋守の今、飲むべきボトル

(2).ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー

世界的にも有名なウイスキー評論家で、ウイスキー文化研究所代表 土屋守先生の著書「ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー」です。

ウイスキーの基礎知識、日本へのウイスキーの伝来、ジャパニーズウイスキーの誕生、広告戦略とジャパニーズウイスキーの盛隆、そして、現在のクラフト蒸留所の勃興まで。日本のウイスキーの事が非常にわかりやすくまとめられた一冊。

(3).ウイスキーと私(竹鶴政孝)

日本でのウイスキー醸造に人生を捧げた、ニッカウヰスキー創業者・竹鶴政孝。ただひたすらにウイスキーを愛した男が自らを語った自伝の改訂復刻版。若き日、単身スコットランドに留学し、幾多の苦難を乗り越えてジャパニーズ・ウイスキーを完成させるまでの日々や、伴侶となるリタのことなどが鮮やかに描かれる。

(4).新世代蒸留所からの挑戦状

2019年発売。世界に空前のウイスキーブームが到来しているいま、クラフト蒸留所の経営者たちは何を考え、どんな想いでウイスキー造りに挑んだのか。日本でクラフト蒸留所が誕生するきっかけを作った、イチローズ・モルトで有名なベンチャーウイスキーの肥土伊知郎氏をはじめとする、13人のクラフト蒸留所の経営者たちが世界に挑む姿を綴った1冊。

(5).ウイスキーライジング

2016年にアメリカで出版された『Whisky Risng』の日本語版であり、内容も大幅にアップデート。ジャパニーズ・ウイスキーの歴史が詳細に記述されているだけでなく、近年、創設がつづくクラフト蒸溜所を含む、日本の全蒸溜所に関するデータも掲載。そのほかにも、今まで発売された伝説的なボトルの解説や、ジャパニーズ・ウイスキーが飲めるバーなども掲載されています。

(6).ウイスキーと風の味

1969年にニッカウヰスキーに入社した、三代目マスターブレンダーの佐藤茂夫氏の著書。

『ピュアモルト』『ブラックニッカクリア』『フロム・ザ・バレル』の生みの親でもあり、なかでも『シングルモルト余市1987』はウイスキーの国際的コンペティションWWA(ワールド・ウイスキー・アワード)にて「ワールド・ベスト・シングルモルト」を受賞。

竹鶴政孝、竹鶴威の意志を引き継いだブレンダー界のレジェンドが語る今昔。